公共场所控烟:这些场所为何成为重灾区?

刚刚

公共场所的室内区域禁止吸烟,餐饮服务场所、住宿休息服务场所、公众娱乐场所可以划定或者设置吸烟区。这是2021年1月1日实施的《重庆市公共场所控制吸烟条例》(下称《条例》)规定。

三年过去,我市公共场所控烟情况如何?在5月31日第37个世界无烟日来临之际,新重庆-重庆日报记者进行了走访调查。

商场禁烟标识明显 餐馆成吸烟重灾区

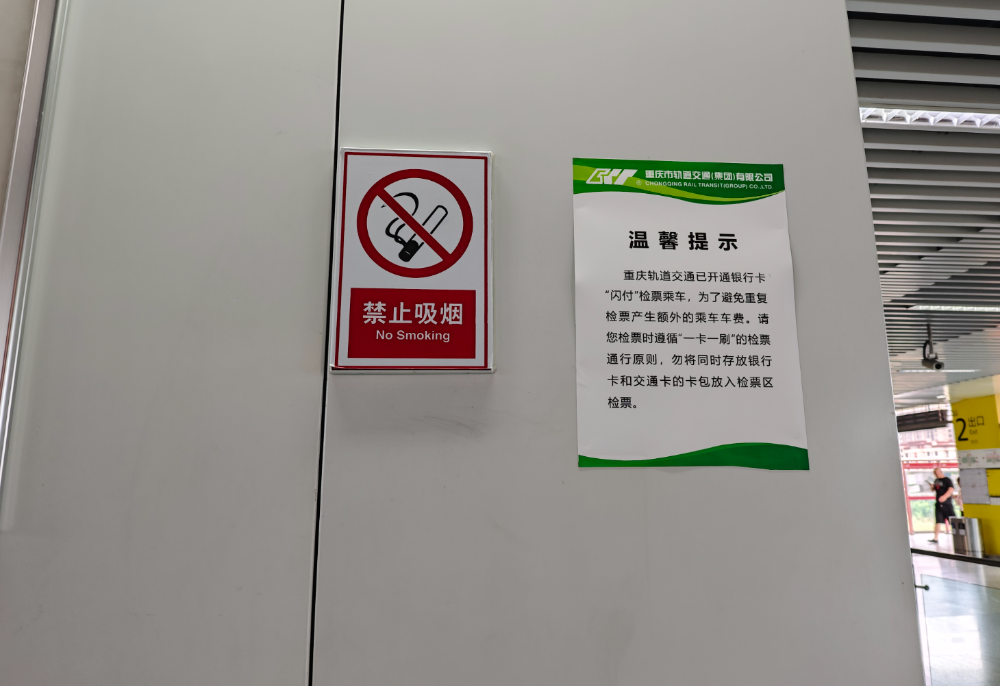

5月28日,记者来到人流量较大的微电园轨道站。从扶梯一直往上,“禁止吸烟”的标志随处可见,站内也挂着禁烟的宣传横幅。

“站里几乎没有烟头,极少数会出现在厕所角落。在轨道站吸烟会罚款两百元,所以很少有人在站内吸烟。”轨道站保洁阿姨说道。

随后,记者走出微电园轨道站,来到高新天街,商场内张贴了禁烟标识和灭火器使用说明,未发现商场内有吸烟者,在卫生间、电梯口也贴有“禁止吸烟”标识。

“现在市民自觉禁烟的意识非常好,在进入商场时,都会把烟熄掉。如果有吸烟者想进入商场,门口保安还会提醒其将烟头熄灭。”天街工作人员告诉记者,商场公共区域内全域禁止吸烟,他们在卫生间旁的员工通道及天街外的下沉广场设置了员工吸烟区域,顾客可以在吸烟区域内吸烟。若有人在该区域外吸烟,商场人员会及时制止。

市民王先生烟龄已有20余年,但对于公共场所禁烟,他举双手赞成。他说,公共场所吸烟不仅对别人造成了不好的影响,也影响一个城市的文明程度。

餐馆往往是吸烟重灾区。记者在走访中发现,大型商场内的连锁餐厅较为规范,商场里的商户及餐厅内的顾客较为自觉,仅个别顾客偷偷抽电子烟。

不过,路边的餐馆仍是吸烟的重灾区。记者在天街周边的九街淑芬掌中宝串串、稻田间等餐厅看到,店内均未张贴禁烟标识或设置吸烟区。

“我们这种火锅店一般都允许抽烟,大多数顾客也觉得店里可以抽烟,但如果有顾客反映不能接受旁边有人抽烟,我们会去劝导吸烟的顾客,或者协调给他们换一个通风的位置。”餐厅工作人员称。

许多路边的“苍蝇小馆”更是烟民众多。晚上记者在渝北区冉家坝某烧烤店看到,十余张桌子有六桌客人,其中四桌都在抽烟。一位在门口等着烤串的顾客进来与老板聊天,随手点燃手中香烟,旁边的老板和服务员都无劝阻之意。

记者探访中发现,一些公共场所的管理者,对吸烟者劝阻一次很容易,但还是有人会不自觉地偷偷吸烟,甚至有些经营者认为不会受罚,对吸烟行为的劝阻不够积极。

写字楼楼梯间常见烟头烟灰 办公室仍有人抽烟

写字楼、办公场所是最容易有吸烟漏洞的公共场所之一,楼梯间更是吸烟者的聚集地。

位于渝北区财富中心附近的某写字楼是一栋综合写字楼,大厦内公司、培训机构众多。记者在楼梯间看到,地面有不少散落的烟头。除电梯间有“禁止吸烟”标识外,在楼梯间并不是每层都有,部分楼梯通道间内虽有“禁止吸烟”标识,但通道的地面上明显有被烟头烫过的痕迹,一层楼道内更是摆放着一个简易烟灰缸。

在大楼一层,一位男士在楼外侧点燃烟后,转身走进卫生间内。大楼入口处,摆放了一个吸烟筒,周围并无吸烟有害健康的标识,也无吸烟区标识,门口地面上散落着几个烟头。

“我不反对抽烟,但十分不理解在办公室这种密闭空间抽烟的行为。”在九龙坡区某影视公司工作的彭女士长期被迫吸入“二手烟”,她告诉记者,公司办公室是大通间,虽然四处都张贴了“禁止吸烟”的标识,每个楼层也都设有吸烟区,但仍有个别同事会在办公室内抽烟,每次闻到烟味,她都苦不堪言。

彭女士还说,尤其是到了夏天,中央空调一开,门窗紧闭,烟气根本排不出去,整个办公室里烟雾缭绕,“我们也告知过吸烟的同事到吸烟区吸烟,可工作忙起来,烟瘾一犯,他们根本来不及去吸烟区,可遭殃的是我们这些不抽烟的人。”

在渝中区某单位工作的刘女士虽也反感在办公室抽烟的行为,但常常碍于同事之间的情面,也不好作过多的劝阻,“大家在一起共事,如果说多了,对方反而觉得我不给他面子,影响以后的相处。”

娱乐场所禁烟标识形同摆设 几乎没人劝阻吸烟

晚上10点,江北区九街已经热闹起来。酒过三巡,一阵阵欢声笑语不时从各娱乐场所传出。

记者走进一家KTV,大厅里几位顾客散落地坐着,没有人抽烟,墙上多处张贴着“禁止吸烟”标识。

走进包房,随之而来的是阵阵刺鼻的二手烟味,但包房里并未张贴“禁止吸烟”标识。

“朋友间聚会,大家都要喝酒、抽烟,我觉得在自己包房里抽烟又不影响其他人。”潘先生和朋友们来唱歌,灯光下,聚集了大量的烟雾,他说,虽然在公共场所抽烟不好,而且又是密闭空间,但他们每个人都是烟民,不存在影响他人,包房里换气系统也开着。

记者观察发现,在KTV一边唱歌一边喝酒、吸烟是常态。随后,记者来到某酒吧,上座率八成,几乎每一桌都有人抽烟。

记者绕着酒吧走了一圈,由于灯光昏暗,很难发现墙上贴着的“禁止吸烟”标识。

“大家来酒吧,不就是放松嘛,肯定要喝酒、抽烟。”记者随机采访了一位正在吸烟的顾客,他表示,不知道重庆公共场所的室内区域禁止吸烟,也没注意到墙上的“禁止吸烟”标识。

同时,令人不解的是,记者在上述场所走访过程中,始终没有看到一位管理方或经营者的工作人员劝阻吸烟现象,张贴的禁烟标志似乎成了摆设。

这些娱乐场所的工作人员均表示,他们基本不会管顾客吸烟,除非有其他顾客投诉,才会劝阻。

新闻多一点>>>

专家呼吁:依托《条例》进一步打造高效稳定的控烟模式

《重庆市公共场所控制吸烟条例》(下称《条例》)实施三年多,仍然有一些公共场所成为控烟重灾区。未来,该如何加强控烟工作?就此,记者采访了重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆大学法学院副院长、川渝卫生健康法治专家杜辉教授。

杜辉介绍,《条例》自施行以来,重庆已逐步形成了政府主导、分类管理、场所负责、公众参与、个人自律、社会监督的共治格局,各级政府在推动建成控烟工作体系,发挥市、区县公共场所控制吸烟工作联席会议制度作用,以及落实属地管理责任方面,均取得了积极成效。

在《条例》设定的职权框架下,教育、人力资源社会保障、公安、城市管理、交通、文化和旅游、市场监督管理、商务、烟草专卖、体育、民政、卫生健康等各部门分工负责,不断加强信息沟通和相互协作,组织开展控烟执法行动,持续营造公众参与公共场所控制吸烟的社会氛围。在贯彻落实《条例》的同时,重庆积极加强控烟科普宣传,倡导无烟家庭建设,深入巩固无烟环境建设成果,不断推广社区戒烟服务模式,控烟行动成效显著。

“但不论法律规范设计的多么精密,公共场所控烟工作都面临着共同的痛点、难点,距离‘疏堵结合’的法治实施目标还有距离。”杜辉说,一是全方位、立体化、精细化的公共场所控烟体系初步形成,但部门协作、社会共治的效能还没有充分发挥;二是公共场所吸烟行为量大面广,监督执法资源无法全覆盖,法律责任机制这一强有力约束机制的作用发挥受限;三是社会参与意愿、参与渠道、参与能力不足,控烟的社会氛围不浓,社会组织参与方式和范围不充分,相关的公共健康意识还不够高;四是对青少年等重点人群的关注有待提高,宣传教育的效果不明显。

那么,如何更好推进《条例》实施?杜辉说,要坚持全方位、精细化治理的思路,依托《条例》进一步打造高效稳定的控烟模式。

首先,发挥市、区县公共场所控制吸烟工作联席会议制度作用,加强成员单位的信息沟通和相互协作。其次,强化重点难点场所的控烟监督执法,加强烟草广告执法监管力度,吸纳更多社会力量参与社会监督,打造多样化的社会监督形式。

同时,根据《无烟党政机关建设指南》《无烟学校建设指南》《无烟医疗卫生机构建设指南》等建设标准,进一步巩固党政机关、学校、医疗卫生机构等无烟环境的建设成效,推动建立“规范化建设+回头看”的无烟环境建设长效机制;倡导无烟家庭建设,构建多形式宣传和线下认证相结合的无烟家庭建设方式。

“我们还要突出重点,保护青少年免受烟草危害,从源头减少吸烟人口规模,积极动员青少年加入到控烟队伍,成为控烟行动的践行者、倡导者。”杜辉表示,最后,还应完善戒烟服务网络和体系建设,大力推广社区戒烟服务模式,开设戒烟门诊、戒烟热线,为重点人群提供心理强化干预、随访指导等戒烟综合干预服务,将戒烟服务纳入国家基本公共卫生服务。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号