重庆珍档|84年前,一位外国女子眼中重庆人的浪漫节日

2025-02-12 07:07

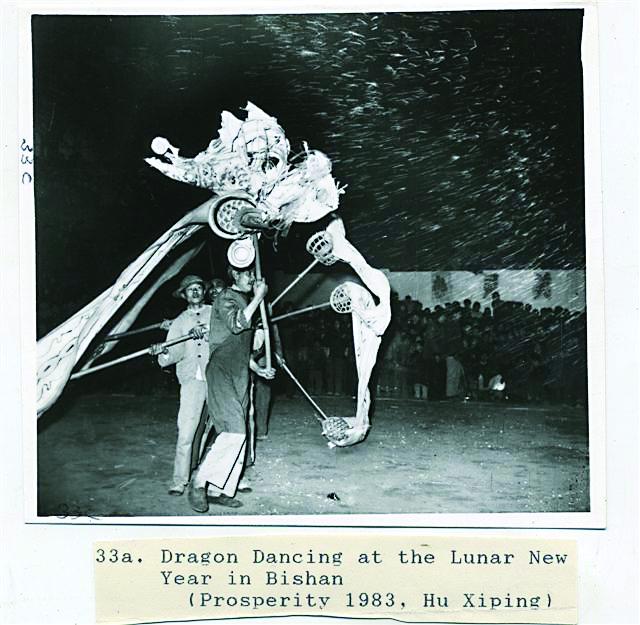

▲舞龙闹元宵

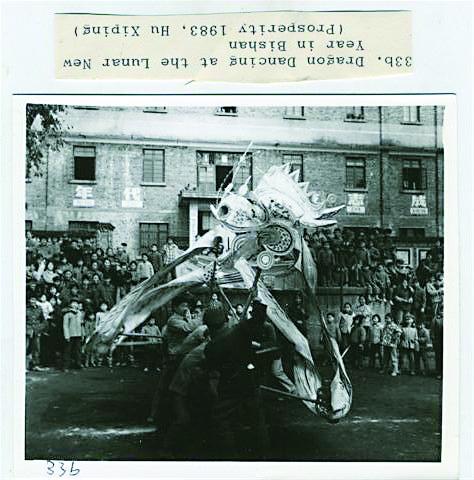

▲几十年前的舞龙场景

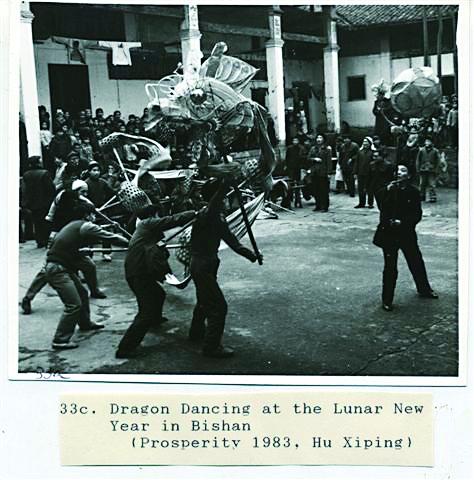

▲闹元宵真热闹

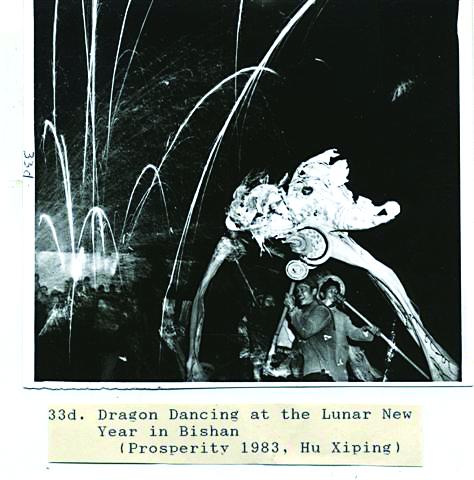

▲元宵节舞龙

□张鉴

1941年春节前,伊莎白的妹妹饶美德专程从成都来重庆璧山兴隆场看望姐姐,并希望她能回成都过年。可伊莎白执意留下来,与当地人一起过年,感受并记录这里过年的传统习俗和热闹气氛。

在兴隆场,26岁的伊莎白第一次体会到了当地人即便在战争阴影笼罩下,即便在生活最困苦的时刻,依旧忘不了节日的喜庆热闹,这种乐观和豁达,也感染着她。

春节:舞龙搅动欢乐

舞龙是中国传统表演艺术,有着悠久历史,而璧山龙久负盛名,早在明清时期,璧山龙就以制作工艺精巧、舞龙技艺粗犷而出名,璧山人对春节舞龙尤为看重。他们坚守着数百年传统风俗,每个乡都会精心组织舞龙队,热热闹闹过年,祈福保佑来年风调雨顺、平安吉祥。按惯例,各场镇还会互派舞龙队登门献技,以示祝福。

舞龙从正月初六舞到正月十九,是全镇人一年中最开心的时候。阴霾弥漫的夜空,鞭炮的巨响,烟花的缤纷,铁花的灿烂,祝福的笑语,欢乐的呐喊,总会给人带来希望和期待。

随着除夕的鞭炮燃响,整个兴隆场便出现一种祥和熙攘的景象。大家彼此请客吃饭,拜年祝福,大人孩子们结队来到街上。当一条色彩缤纷的飞龙摇头摆尾游走在兴隆场大街上时,人们一下子兴奋起来。这条灵动的飞龙,如同一团祥云降临兴隆场,将夜空装扮得漂漂亮亮,瞬间点燃了众人的欢乐,将往日的阴晦一扫而空。

初七晚上,舞龙队在镇上热热闹闹,开始造访每家店铺。伊莎白和学校的教员一起出去看热闹,他们和当地人一样,脸上洋溢着欢乐,逐龙而跑,沉浸在龙的世界里。

随着鼓声,舞龙手们跳起欢快而磅礴的舞蹈。龙跳跃着、奔跑着,在喧天锣鼓中释放着力量、绽放着光彩。鼓声在夜色中腾跃、回荡,笑语在耳边一浪浪涌来。舞龙手们尽情地跳动、飞舞、旋转。精彩处,掌声、呐喊声、欢呼声雷鸣般响起。人们暂时忘却了生活的不幸,脸上露出花朵般的笑容。孩子们更是兴奋极了,小猴般在人群中跳来钻去。小孩子追着龙跑,只见龙一会儿睁大双眼怒视前方,似乎要把黑暗吞掉;一会儿又伸出长长金须,露出锋利牙齿咄咄逼人,好像要将邪恶咬噬。巨龙穿行在黑夜的波浪之中,气势如虹,动时穿云过海,静时沐浴火花,节奏顿挫,动人心魄。

元宵:游龙汇聚茅莱山

当然,最热闹的还是正月十五元宵节的活动了。

早上不到八点,舞龙队中途在冯庆云家吃过早饭,然后兴致盎然朝着茅莱山土主庙豪情进发。来这里舞龙,据说能给村民们带来一年的好运气。同时出发的,还有茅莱山周围的大鹏场、丹凤场和三教场三个乡的舞龙队伍。

清晨,伊莎白一行随着兴奋的人群,兴致勃勃地赶往茅莱山。到达山顶俯瞰远望,乡民们倾巢而出,成千上万的男女老幼穿红着绿,一脸喜气,密密麻麻地移动在路上。在四条进山的路上,人流犹如四条游动的长龙,蜿蜒攀上茅莱山,场面蔚为壮观。有趣的是,很多人身上还带着一个小藤筐,里面装满香烛纸钱。伊莎白好奇地问身边人,他们说要去山上庙里烧香拜佛,起到驱邪避鬼的作用。

一路行来,沿途每遇一座神祠,乡民都会停下来虔诚跪拜,烧香祭祀。大家的目的地当然是土主庙,庙前有一块宽敞空地,当伊莎白他们到达时,这儿已变成熙熙攘攘的集市。空地上摆满了供人吃面食的桌子,每个摊子前都挤满了食客。平时舍不得花钱给孩子们买吃食的大人,今天也会破例给孩子买一碗面。摊子上有售卖香烛钱纸以及花生、甘蔗、糖果等小吃的,小贩们忙着招呼客人,生意十分火爆。

时间一点点过去,上山的人越来越多,庙里庙外已是水泄不通,人们连走动都变得十分困难。很多女人只能靠在一边,把带来的藤筐交到男人手中,让他们挤到神像前祭拜。

每座神像前都燃着一堆烟雾腾腾的篝火,拱在前面的女人极虔诚地跪拜着,当然不能像平日一样慢慢念祷,因为后面的人还催着呢。人群实在太挤,后面的朝拜者无法亲自烧香,只好把手里的香烛纸钱抛到火堆里,然后匆匆鞠个躬,又随人流转到下一个神像前,重复同样的动作。

人头攒动中还出没着各乡送来的龙,但在这样的环境里已施展不了高飞低舞的本领了。这些龙被舞龙手们高举着,沿固定路线,边走边勉强舞动,然后匆匆离开。中午时分,舞龙活动接近尾声,闹哄哄的人群意犹未尽,渐渐散去。伊莎白看见一些老太太,迎着太阳在路边坐了许久,现在终于可以走进庙里烧香祭拜了,她们的脸上写满了虔诚。

下山的人们依旧如同潮水。特别是那些半大孩子,呼啦啦跑得飞快,在人群中穿梭。这时从人群中突然传来一个消息:“哎呀,今年怎么这么早龙眼珠就被人偷了啊?”伊莎白他们追着龙,抬头仔细看那条被高举着的龙——两枚黑亮亮的龙眼真的不见了,只剩下两个空洞,巨龙灵气顿失。在当地人看来,偷走龙眼珠会多子多福。如果被还没有小孩的人家偷到,菩萨会保佑其早生贵子。

大家猜测,很可能是舞龙队的卫家老七帮他结婚九年也未能生育的嫂子偷的。当然,嫂子若真生下孩子,第二年过节用的舞龙,就得由她家出钱制作了。

正月十九:最后的狂欢

正月十九,是镇上春节的最后一个热闹日子,持续数日的舞龙活动也将进入高潮。这个晚上的舞龙时间很长,一直会舞到后半夜。一年四季忙着干活的人们都出来看热闹了。因为今天一过,意味着年就过完了,人们又将回到沉闷、辛苦、忙碌的生活中去。

长龙奔腾在兴隆老街上,将夜色搅得风生水起。因为战争的缘故,无法搞到烟火,人们只能用土法将废铁熔成铁水,然后泼洒向夜空,来绽放漫天烟火。那场景比烟花还美。

街上人山人海。从武庙开始,早已设好几个泼洒铁水的地方。铁匠们自带炉子,炉火烧得旺旺的,制好沸腾的铁水。龙舞到酣畅时,铁匠舀起一团火红的铁水奋力泼向夜空,旁边有人手持铁板顺势一拍,顿时,成千上万的火花腾空而起,恣意绽放,耀眼夺目。这场面扣人心弦,欢快的尖叫声、兴奋的嘶吼声,加上不绝于耳的鞭炮声,让每一个置身其中的人如痴如醉。

围观者也有人跟伊莎白抱怨:“政府不让用硫磺,放不了烟火,没意思。”一个男人接过话说:“我觉得今年比往年热闹哦,泼铁水虽然不五彩缤纷,但更激动人心,更刺激啊!”马上有人附和:“铁水比烟花漂亮多了,具有震撼人心的力量。”伊莎白也觉得场面惊心动魄、缤纷绚烂,她对身边的朋友说:“中国人实在太聪明了,竟然想出这样的方法来制造浪漫和欢乐,着实了不起!”

说话间,铁花犹如漫天红雨,纷纷洒落人群。随着一阵尖叫,众人如潮水般往后退去。等红雨消失,潮水又涌荡过来。几位姑娘拉着手,一脸笑意,感受着兴隆场别样的春节气氛。

武庙的舞龙时间最长,有十分钟之久。接下来几个站各自五分钟,然后又绕回武庙重新开始。舞龙手们累得大汗淋漓,不断换人。伊莎白特别留意换人时的情景,因为表演不能停止,舞龙手们猴子般闪出队伍,另外的队员猴子般跳进队伍,熟练完成交接。

一站一站舞下来,舞龙手们多半赤膊上阵,身穿短裤,头上仅包块红布或戴顶草帽以防烫伤。也有穿戴整齐参加舞龙的,大家说,或许是家里有钱,不怕费衣裳。几个姑娘听了,忍不住笑出了声。一晚上下来,不少围观者的衣服被飞溅如雨的火花烧得千疮百孔。

那条兴奋的龙、欢腾的龙、吉祥的龙、希望的龙,终于在最后一个站点随着众人的欢呼和笑语中消失了。人们虽意犹未尽,也不得不渐渐散去,这也意味着一年的欢乐至此结束。

舞龙给镇上的人们带来极大的欢乐,特别是孩子们,跟着游龙跑来跑去,更是异常兴奋。伊莎白也快乐如孩童,目睹和感受了这场节日的盛会。

正月二十,这一天舞龙仪式结束,赏月会宴请舞龙手,吃到下午三点才散去。鞭炮声响起,人们动身前往回龙桥烧龙。已飞舞了半个月的龙身经百战,如今只剩下一副可怜的骨架,上面的红黄布也早已被人偷光。伊莎白跟着队伍来到河边,看见孩子们把龙头支好,往龙肚里填纸钱,然后点火放鞭炮。大人们招呼孩子们离开,留下舞龙在河边静静燃烧,最后化为一堆灰烬。

这个春节,伊莎白挤在人群中,领略了四川农村春节期间的习俗,完整仔细地记录了舞龙的全过程,呈现出一场场精彩绝伦的画面。

(摘自《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》,略有删节)

(作者系重庆市璧山区作协副主席 图片由作者提供)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号