青春“镇”能量|新能源科技人员石磊: 他造“太阳”为企业充电

2025-03-10 08:00

人物名片:

石磊,33岁,重庆大学博士,重庆市联信储能智能装备有限公司总经理,专门从事储能换热系统及集成技术研发。

2023年,瞄准西部产业发展对储能设备的潜在需求,他辞去深圳百万年薪工作,于当年11月带着自己的新能源技术团队回老家永川创业。公司生产的储能柜通过储存光伏、风电等能源,帮助企业降低用电成本,实现绿色发展,产品所用的浸没式纳米材料技术在行业内领先。

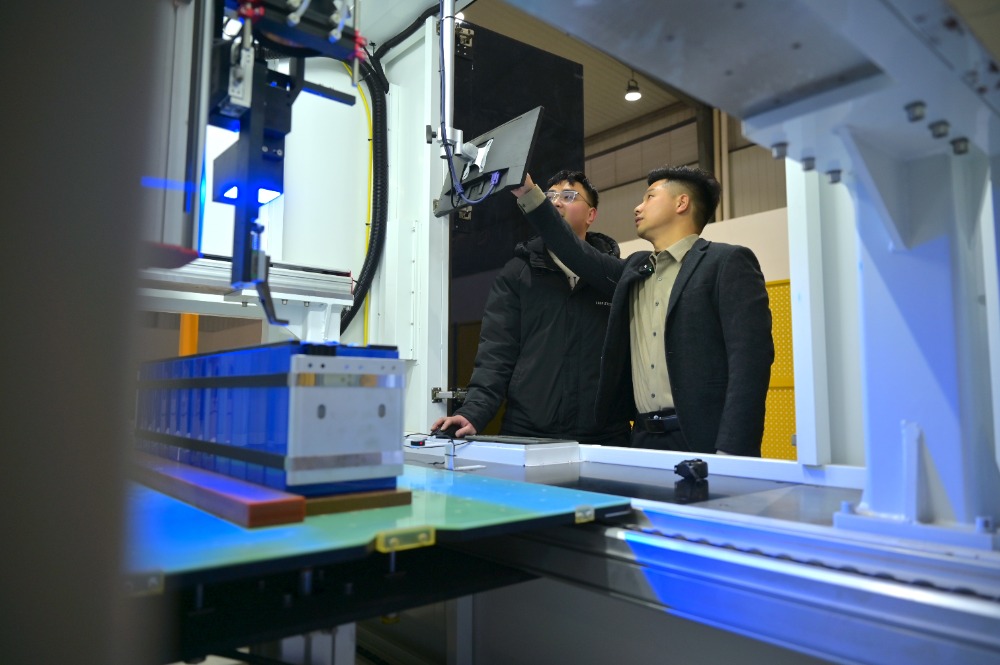

2月24日,永川区凤凰湖工业园区,重庆市联信储能智能装备有限公司的生产车间里,轻微的机器轰鸣声回荡在房间里。

只见一条生产线上,一个个蓝色方块正在传送带上缓慢移动,生产线的工位上,几名工人各自滑动着鼠标,“指挥”机械臂在方块上作业。

“这些小方块就是锂电池包,它们就是由多个电池加上配套设备组装而成,大家日常生活中的电动车、便携式电子设备普遍都会用到它。我们就要通过它为乡镇的企业‘造太阳’!” 看着一个个小电池包检测下线,再组装成更大的电池组件,公司负责人石磊笑着说,自己的设备目前已为合作企业节约用电成本200余万元。

▲重庆大学博士,重庆市联信储能智能装备有限公司总经理石磊。记者 梅耀 摄

看准西部发展机遇 他要返乡造"太阳"

今年33岁的石磊出生于永川区来苏镇,是一名新能源工程师。两年前,他还在深圳一家外资企业担任储能能源自动化控制技术负责人,年薪上百万。

“我亲身经历了近几年新能源行业的飞速发展。”石磊说,原本学习电器散热专业的他,毕业后到深圳工作时,才根据企业分配接触到新能源这一新事物。

他说,深圳新能源行业起步早,且发展迅速,在这个过程中他也对新能源领域逐渐有了兴趣,随后还在重庆大学攻读博士,专门研究储能换热系统及集成技术研发。

▲2月24日,石磊和操作人员正“指挥”机械臂对锂电池包进行作业。记者 梅耀 摄

正是此次回重庆读博期间,他感受到了家乡的发展变化,并感受到当地对储能技术的巨大需求。

“我印象中,小时候乡镇的企业大部分都是皮鞋厂、塑料厂等。但这几年,雅迪、长城等大批制造业企业相继落户永川,那些的小企业都更换成了电脑拆解、零配件组装等工厂,让人直观感受到了工业化发展的势头。”石磊说。

发展工业,电力必不可少。通过结合近年来重庆对光伏、风能等新能源产业的发展,石磊顿时有了新的想法。

“光伏、风电等能源,在接入电网的过程中,其实还有很多是消纳不了而浪费掉了的,为什么不能储存起来再用于供应企业生产?”有了想法后,石磊就回到家乡作进一步调研。

在这期间,他走访了许多乡镇企业,听到了大家反映的一些问题:用电成本高、变压器升级费用高、夏季高峰期用电紧张等。

这让石磊更加确定,要利用自己所学的新能源知识和技术,回永川“造太阳”,开创自己的储能事业,助力家乡发展。

2023年底,在永川相关部门的支持下,他带领自己组建的技术团队,在凤凰湖工业园区成立了重庆市联信储能智能装备有限公司。

攻克电池包换热难题 散热不再“头重脚轻”

从电芯组装、换热系统设计、电池管理系统开发到储能系统集成,这支跨学科的技术团队,很快就将生产线搭建起来。

这其中最难的还是储能设备的换热问题,而这是石磊的老本行。

“从手机、电动车到新能源汽车,因电池原因发生的事故大家应该都不陌生。这其中,散热就是非常关键的问题。”石磊说,特别是锂电池的特殊性,一旦发生燃烧就很难熄灭,可能还会进一步引发火灾,“如果要做储能设备给企业供电,这一隐患必须要控制好。”

石磊说,目前给电池散热大部分是风冷和液冷板式换热。风冷就是通过吹风散热,液冷板式换热则是指将电池放置在液冷板上,但这样会导致电池上下部分散热“头重脚轻”。

最终,石磊瞄准了行业内最先进的浸没式纳米材料技术,即通过纳米材料制作不导电的溶液,将电池组件浸泡其中。

针对公司专攻的小型电池包方向,团队瞄准绝缘性好、高导热、防腐蚀等需求,从上万种适配溶液、上千种纳米材料中选择,再调整配比加以融合。去年,石磊团队成功攻克了这一难题,相关技术目前正在申报国家专利。

当天,记者也看到了搭载这一技术的储能产品:从一面透明外壳看去,电池包内部几乎全部浸泡在溶液中。“运转起来时,这些溶液是流动的,且流动的路径都是设计过的,确保散热效果。”石磊说。

石磊介绍,有了这项技术,公司生产的“联信储能”储能柜和移动电源,能在环境温度零下30℃到60℃区间保持90%以上放电效率,由于散热性能好,储能设备组装成本也下降20%,目前已在永川服务近百家企业,甚至还吸引了重庆宜家家居、华住会旗下酒店等多家企业前来洽谈合作。

储能技术助力绿色发展 40多名“新能源农民”返乡

就在凤凰湖工业园区,石磊的“邻居”——沪强汽车摩托车零部件有限公司已用上了这台设备。

沪强汽车摩托车零部件有限公司行政负责人朱祥卒说,一年多前,石磊公司入驻时就引起了她们注意。

“当时看到储能装备的时候,我们就觉得很新奇,以前从来没听说过。” 朱祥卒说,因为公司离得近,在日常接触中就互相了解了一下,“很有意思,感觉就是个大型充电宝,可以节约用电成本,也可以用于应急,我们认为可行。”

朱祥卒说,她们公司正常都是白天开工,晚上休息,分时电价执行后,用电成本有所增加,平均每月电费支出超6万元。去年,石磊的设备研发出来后,她们第一时间购买了两台,并在11月份试运行了一个月。

“效果还是很明显,一晚上就能充满电,两台设备可以支持生产4个小时,当月就给我们节约了5000多元电费。” 朱祥卒说,近期等电力公司办理完相关手续,设备就可以正式投入使用。

石磊说,按照每套设备261度电的储能计算,设备并入电网后,每台每年就可以实现减少碳排放100吨,既能帮助企业降本增效,同时也助力了绿色发展。

如今,石磊的公司还吸引了40余名外出务工者回乡就业,27岁的谭先宇就是其中之一。

过去,谭先宇在一家传统制造企业打工,看到重庆市联信储能智能装备有限公司发布的招聘广告后就返回了家乡,如今已成公司装配组组长。“我觉得挺有意思的,新能源是新兴产业,干这个有利于我未来事业发展。”谭先宇如今笑称自己是"新能源农民"。

石磊说,近年来,川渝产业发展很快,他身边也有很多同学从深圳、广东返回家乡,用自己所学知识回报家乡,同时也成就自己的事业。

"接下来,我会持续对储能技术进行升级,让清洁电力像山泉一样流入家乡,助力家乡产业发展,助力乡村振兴。"石磊说。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号