许倬云的最后嘱托:人生一世,不外成全自己是一个“人”

2025-10-21 18:07

今年8月4日,95岁的史学大家许倬云在美国匹兹堡辞世。消息传来,学界与读者无不深感惋惜。近日,记者从中信出版社获悉,许倬云的经典之作《江河回望:中国文化与人生价值》新版已出版上市。尤其难得的是,在2024年12月,已经步入生命里最后一个冬天的许倬云,还为这部文集亲笔撰写了新版序言,也为世界留下了最后的嘱托:人生一世,不外成全自己是一个“人”。

作为华语世界最具影响力的史学大家之一,许倬云精通上古史、经济史、文化史、考古学、社会学,其学术代表作有“古代中国三部曲”(《西周史》《中国古代社会史论》《汉代农业》),另有“中国文化三部曲”(《万古江河》《说中国》《中国文化的精神》)等大众史学著作数十种,其中《万古江河》获得第三届“国家图书馆文津图书奖”。《往里走,安顿自己》和《经纬华夏》两部作品入选重庆市全民阅读活动办公室主办的“百本好书送你读”推荐书目,向全市读者推广。

许倬云曾在重庆度过童年。他在抗战烽烟中随父母西迁来渝,目睹了日机对重庆惨无人道的大轰炸。这样的经历奠定了他一生的家国情怀,虽身处海外,但作为一名中国历史文化滋养出来的学人,他的态度旗帜鲜明,“中国事是我的事!”历经沧桑,他寄语当代中国青年:“我劝你们振作!”

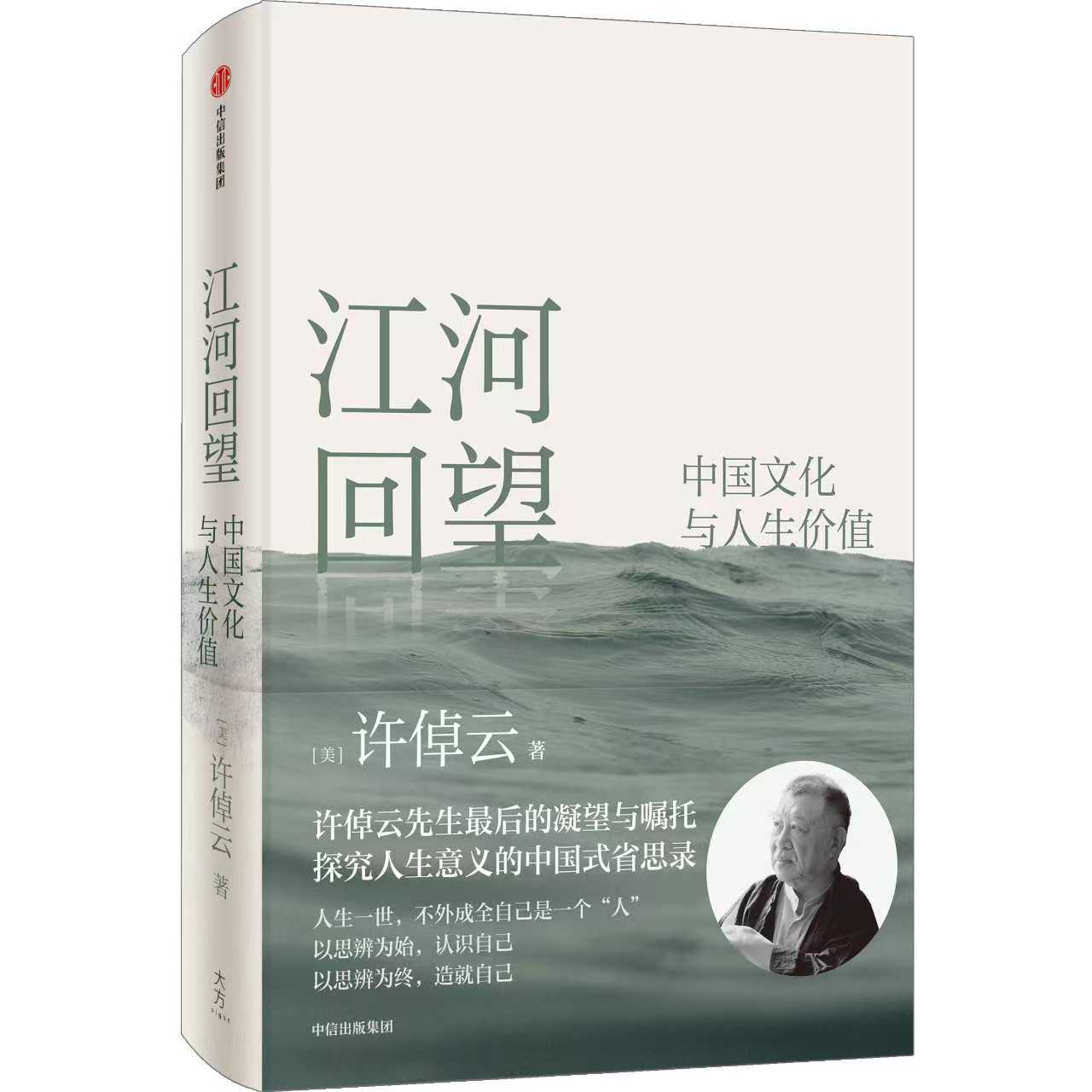

▲《江河回望》。中信出版社出版

《江河回望》首次问世于近20年前,许倬云在新版序言中回忆,这部文集曾用《江口望海潮》为书名,因为当时他的中国历史研究正处于从中国进入亚洲乃至世界的关口,“我毋宁是以乐观的态度,希望站在江口,见证中国的大潮,冲入世界。”

新版内容分为三章:中国文化的形成与流变、中国文化的当代意义、中国文化与人,共收录30篇论述文章,包括原版序以及许倬云特地为本次新版撰写的序言。“代后记”特别收入他的《92岁人生寄语》,饱含通透的人生智慧和对年轻人的谆谆嘱托。

在这部融合了漫长人生经验、体悟与数千年文明经验的文集中,许倬云将目光投向个体与文化、时代与内心的交汇处。基于中国文化底蕴出发,他不断思索人在社会、历史、宇宙中的位置,指出我们既是文明的承继者,也是意义的建构者。

他还在书中追溯了中国文化的起源和演变,通过多文明比较总结出中国文化独特的融合能力对于当今世界的价值。他以考古实证为论据,带读者“走进”仰韶、龙山、良渚等文明遗址,并指出中华文明之所以长久不衰,秘诀在于兼容并蓄:“江河不择细流,海纳而成其大。”开放的胸怀,正是今天社会所需要的姿态。面对多元文化的激荡、复杂的现实处境,唯有开放吸纳,方能有成。

除了回望五千年中国文化的变迁,他更直面当代人工智能掀起的科技洪流,深刻揭示人文精神遭遇的挑战,论述其不可替代的价值——塑造健全人格、涵养文化底蕴、守护人类精神家园。通过对比东西方文化的特点,他点明中国传统文化对于个体安顿身心、意义追寻的独特优越性,呼吁借由中国文化重建人文精神,以应对价值虚无的危机;关注现代社会年轻人的精神困境,探讨在剧变时代中,个体如何安身立命、建立责任,为迷茫的现代人点亮一盏精神的航灯。

面对信息爆炸时代科技给人类带来的改变,许倬云认为,未来的世界,不应只是由科学技术决定,人文学科也必须参与其中。人文学科可以回答的问题是:我们究竟想要怎样的生活?

人生的意义何在?这是他在书中反复追问的问题。为了探寻答案,他回归中国文化根脉,梳理从先秦诸子到宋明理学对人生价值的探索历程。“人生的意义归结而言,一在成全自己,二在成全别人。”他说,“人生一世,不外成全自己是一个‘人’:以思辨为始,认识自己;以思辨为终,造就自己。”

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号