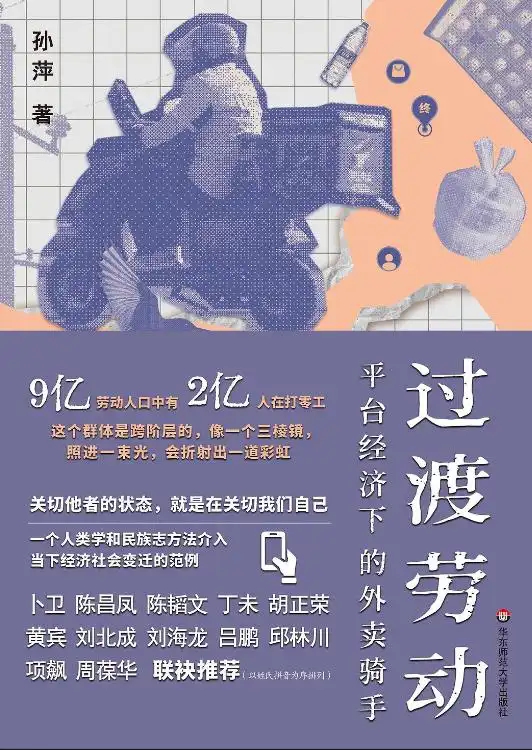

大学生书评大赛㉜|让“失声”者有声——《过渡劳动:平台经济下的外卖骑手》读后

2025-05-20 15:39

本书深入探讨了中国平台经济背景下,外卖骑手的劳动形态及其社会意义。通过在19个城市历时7年的田野调查,作者带着热情,记录下骑手悬浮于正式与非正式劳动之间的真实状态,关注到平台从对劳动者本身的控制,转向对劳动过程精细控制的关键转变,提出了“过渡劳动”这一颇具解释力的劳动概念,反映出劳动者对未来职业发展的关切。书中还深入探讨了算法技术对骑手劳动的影响,特别关注了女骑手在家庭和工作中的双重挑战,并为此提供了丰富的田野数据和新的研究视角。

我认为,失声,有两个层面,一是身体层面,身体缺憾的物理失声;二是社会层面的。比如其一,如福柯所言,话语是权力,主流话语之外的次级话语往往是“失声”的,其结果便是整个社会都渐以中产的话语度量自身;其二,是囿于知识结构、经验层次,个人境况背后的结构性困境,自己的双眼无法度量、挖掘,看不见,自然就无法说得出。

对外卖骑手来说,“让无力者有力,让悲观者前行”稍显过誉,但是这本《过渡劳动:平台经济下的外卖骑手》一书,的确是一次让“失声者”有声的尝试。作者孙萍发现,相比于18世纪,工人与劳动者的媒介使用渠道大大增多,但是其话语、劳动、生活等层面的可见性依旧是一个值得思考的问题。

作者没有先入为主地将骑手劳动装入剥削的框架里,也很努力地拭去社会成俗赋予骑手的弱者想象。或许是这种带着隔膜的怜悯,固化着骑手的现实处境——这种隔膜,在最近“应不应该给骑手买社保”的争议中仍能发现。

作为一种新的经济形态,外卖骑手很难以传统的视角来做出判断,正是如此,学者孙萍走入田野,对骑手这一群体进行了长达数年的观察、访谈。透过她的视野,我们发现,骑手很大程度上便是新一代农民工群体,与父辈相比,有共性,也有变化。

共性在于,较低的学历和苦力活的从业经历,让骑手很难对外卖工作产生结构性的反思,并且从骑手个体体感来说,外卖不仅从收入、待遇还是自由度来说,都在其能够选择的职业中处于上乘。变化在于,这一代农民工的稳定情结不再那么重,他们愿意投身灵活用工中,去践行自己关于成功的想象。

灵活的用工模式,表面双赢,实则暗流涌动。这背后便是骑手的困局与失声:平台经济之下,平台对劳动者的控制,转为对劳动过程的精细化控制;外包的劳动关系,如事故发生后,很可能带来权责不清、保障缺失的结果;骑手的个体化,减少了群体间的联结,也让其在与强势的平台前,倍显弱势;尚待提升公共性的算法,让骑手哭笑不得,也困于其中;骑手面对主流话语失声,主流话语赋予并不断强化骑手的底层想象,产生着区隔,不利于骑手的职业认同;面对系统失灵,“大家都更相信系统,而不是人”;在平台、商家、顾客、骑手组成的外卖系统中,骑手处于话语权的最底层……

本书作者提供给我们一幅新的骑手画像:骑手困在算法里,因算法由骑手数据浇灌,所以可以说骑手也困在人性与欲望里;骑手看似自由,但背后由数据化所构建的监控网络,让自由只是幻象;骑手忍受着弱势处境,但也积极调动这种弱势资源,展现出强大的韧性与能动性;骑手作为一种灵活用工模式,也为改变性别关系带来了新的可能。

书中写道:“骑手被当作一种可以持续生产价值的机器,而非具有个体化生活情境的人。”

这些是骑手看不见、说不出,或者感觉有点不对劲,但又说不明白,只能逆来顺受的,此时,学者孙萍站了出来,为了他们的权益发声,以公共性为旗帜,以应然撬动实然——透过孙萍的笔触,外卖群体不再是大家都熟悉的一个电话、一次敲门、一句“您好!您的外卖到了”,而是一个有着丰富肌理、有着各种诉求、面临着各种可见或隐形困境的群体,他们带给我们便利,我们也应投之以关怀:跳出劳动关系认定的二元框架,出台与之相适应的保障体系;促进算法向上向善,不是困住骑手,而是托举骑手;社会也可以渐渐收起自己的底层想象或污名标签。

最近,为了了解骑手们关于社保的态度,我也真正走入骑手群体,看着这群年龄与我相似、同样出身农村的小哥们,我内心恍然,外界“该买”“不该买”的争议较大,但不少人面对社保的态度却是“社保是什么?”这也警示我,在加速变革的中国,让“无声”者有声的尝试,不是太多,而是切中肯綮的太少。

这一经历,也让我对《过渡劳动》多了一份反思:虽然作者以平等的心态视之,但在不少怜悯性的分析描述背后,依然有对这一职业过于道德化、理想化的设想——这种幻想,和社保争议一样,隐隐浮现着想让这一新职业传统化的冲动,但是,新关系装不进旧制度,道德化的冲动,需要现实的打磨。压迫-反抗视角颇具启发,但并非唯一的视角。

值得一提的是,《过渡劳动》和相同题材的《外卖骑手,困在算法里》所描写的骑手困境在改观:超时控制不再那么严格,顾客差评不再决定着骑手的生死大权,餐食洒泼也由平台出赔偿大头,骑手出点事故,也有站长出来负责处理。就在不久前,美团还宣布在南通、泉州试点新型养老保险。最为可贵的,这一流动、过渡的职业,也渐渐产生着联结:有友谊,有互助,也有兜底。

改变正在发生,这让《过渡劳动》有了续笔。

(作者为南京师范大学学生)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号