今年8月20日,新重庆-重庆日报客户端报道了百团大战战利品“日军武运旗”入藏重庆中国三峡博物馆的新闻。

11月11日,这件由抗战女兵苏力珍藏大半生、其女苏丽亚秉承遗愿捐赠的文物,作为三峡博物馆入藏的首件百团大战相关文物,在博物馆三楼《抗战岁月》展厅中正式与公众见面。

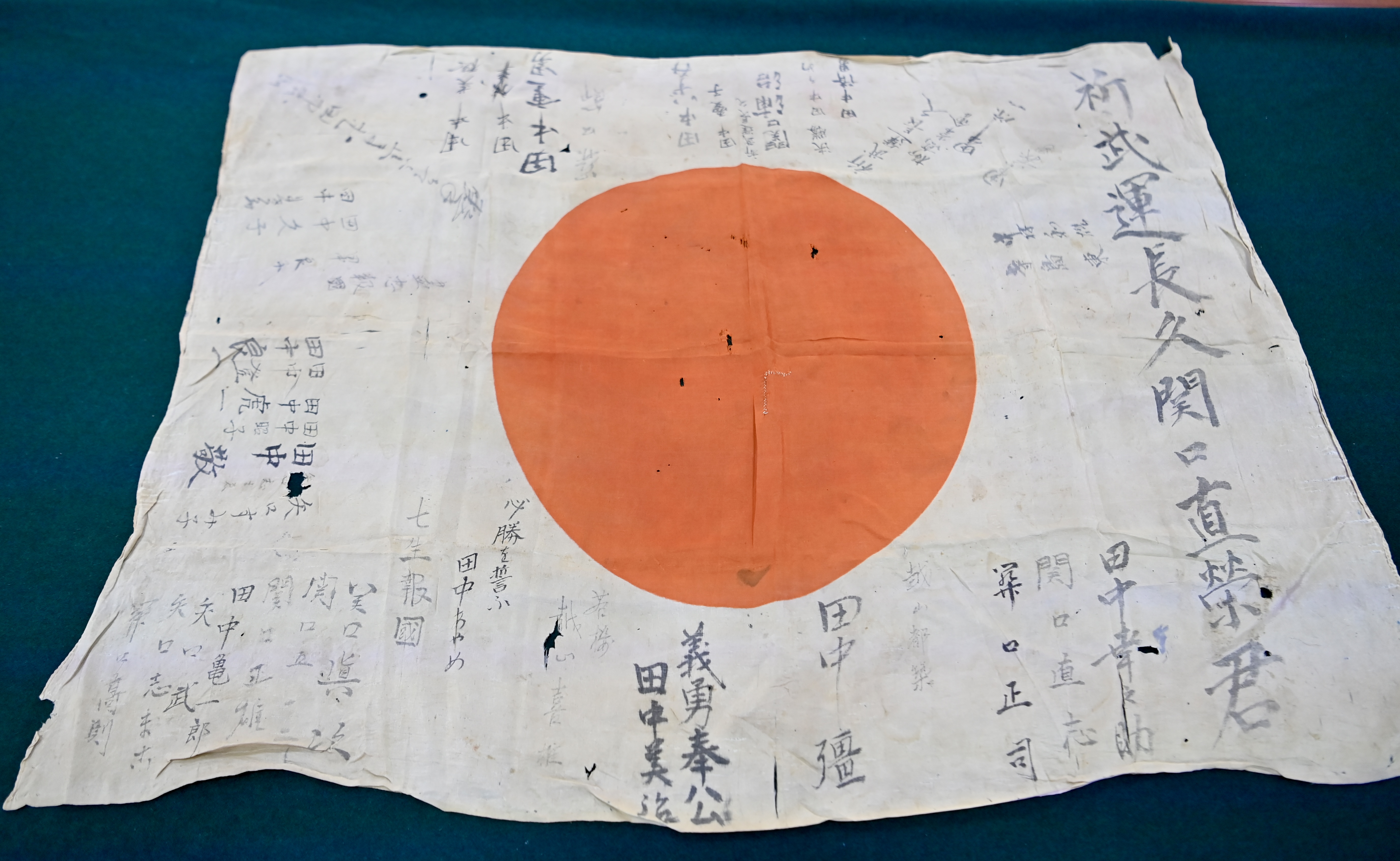

▲11月11日,重庆中国三峡博物馆,百团大战战利品——日军武运旗正式对外展出,观众正在参观。记者 齐岚森 摄

被放置在展柜中的这面泛黄日军武运旗上,“祈武运长久”的字迹旁,密布着侵略者亲友的签名与“必胜”“报国”等狂热祝语。它曾是日本士兵关口直荣随身携带、祈求在侵华战场上“好运”的护身符,却在1940年8月20日百团大战打响的惊雷之夜,于马首破袭战中被山西青年抗敌决死队缴获,成为其侵略罪行的铁证,也是中国共产党取得百团大战胜利的文物见证。

两代接力八十余载守护抗战文物

百团大战缴获的侵华日军武运旗何以入藏三峡博物馆?

在武运旗的展柜旁,中国抗日战争史学会副会长、重庆史研究会名誉会长,西南大学、西南政法大学教授、博士生导师周勇回忆了捐赠过程——“这是捐赠者苏丽亚已故母亲苏力同志珍藏了大半个世纪的抗战文物。”

苏力,1921年出生,1937年投身革命,是山西青年抗敌决死纵队的一名宣传队员。1940年8月20日,百团大战爆发的当天,这面旗帜在激烈的马首破袭战中被山西青年抗敌决死队从日寇手中缴获。前线战士随即将这件战利品交给了负责抗日宣传与战地救护工作的苏力保管。

从此,这面旗帜便与苏力的命运紧密相连。周勇说,苏丽亚曾告诉他,母亲生前始终牢记“这是八路军的战利品,丢不得”。于是将旗帜小心翼翼地珍藏在一个铁盒之中,无论经历怎样的风雨变迁,都视若生命般守护了70多年。这份守护,是对战友的承诺,是对历史的敬畏,更是对抗战精神的坚守。

直到2013年,苏力老人在生命垂暮之际,才特地嘱托女儿苏丽亚,希望她在合适的时候,将这件珍贵的文物捐献给国家。

“今年是抗战胜利80周年,正是苏力老人所期待的‘合适时候’。”周勇说,这面旗帜得以入藏三峡博物馆,不仅仅是一件文物的简单移交,更是一段沉重历史记忆的郑重托付,是对伟大抗战精神薪火相传的庄严承诺。

▲8月20日,重庆中国三峡博物馆,苏丽亚女士、贺中庭先生向重庆中国三峡博物馆捐赠文物仪式举行。记者 齐岚森 摄

至此,这面武运旗最终入藏三峡博物馆,成为连接历史与现在、教育后人的生动教材。据现有资料考证,这面旗帜是目前全国博物馆公开展出的尺幅最大的“武运旗”藏品,其独特的来源与传承历程,赋予了它无可替代的历史价值。

百团大战坚定了全国抗战士气与信心

这面武运旗被缴获的1940年8月20日,正是标志着百团大战开始的号角吹响之日。周勇说,要深刻理解这面旗帜作为文物的历史背景,就必须回到那段抗战中期的至艰时刻,审视百团大战的伟大战略意义。

▲8月20日,苏丽亚女士、贺中庭先生向重庆中国三峡博物馆捐赠文物仪式举行。图为展示捐赠的文物《百团大战中缴获日军的武运旗》。记者 齐岚森 摄

彼时,中国抗战进入相持阶段,形势异常复杂严峻,抗日民族统一战线内部也面临很多困难。中国共产党坚持抗战,反对投降;坚持团结,反对分裂;坚持进步,反对倒退。而国民党谋的是一党私利,坚持片面抗战路线,缺乏充分动员全民族共同抗战的决心和实践能力。因此在日本诱降下,国民党内部妥协投降危机空前严重,中国抗战面临半途而废的巨大危险。

在那民族危亡的紧急关头,百团大战犹如一声惊雷,划破暗夜,以强有力的军事行动遏制了这种妥协倾向,重重打击了日寇,坚定了全国的抗战士气与信心,充分展现了中国共产党及其领导的人民军队在全民族抗战中的中流砥柱作用。

百团大战精准粉碎了日军的“囚笼政策”。

抗战进入相持阶段后,日军将主力用于围攻敌后抗日根据地,在华北加紧推行以交通线为依托,融合军事、政治、经济、文化压迫的“囚笼政策”。

为打破封锁,八路军从1940年8月20日夜起,出动105个团,在华北广阔的战场上发起了以交通总破袭为核心的大规模进攻。

广大军民喊着“不留一根铁轨、不留一根枕木”的口号,采用各种方法破坏日军交通线,使其华北交通陷于瘫痪。这场大战打到了日军的痛处,被其称为“挖心战”,并直接导致了日本华北派遣军司令多田骏因政策失败而被撤职。

周勇说,百团大战历时5个多月,毙伤日伪军2.5万余人,攻克据点2993处,破坏铁路474公里、公路1502公里,彻底粉碎了日军的封锁和进攻,极大地提振了全国抗战信心。

重庆人民捐钱捐物支援百团大战

当八路军将士在华北前线浴血奋战之时,远在千里之外的重庆,也以独特的方式支援着百团大战,形成了前后方同心抗敌的生动局面。

周勇介绍了重庆《新华日报》对百团大战进行的持续而深入的报道。

1940年9月9日,该报在二版刊发通讯《百团大战在华北》,向大后方人民详细介绍了参战部队、战役规模及“切断交通,破坏路基”等主要任务,并强调“民众是一切力量的源泉,是克服一切困难的法宝”。

同年9月19日,《新华日报》重庆版又在头版刊发社论《华北百团大战的历史意义》,盛赞华北军民克服巨大困难取得的辉煌胜利。

除此之外,《新华日报》重庆版还陆续刊发了多篇反映重庆民众支援前线的新闻,生动记录了全民抗战的凝聚力。

报道中,有“一群流浪青年”捐出一年积蓄127.57元法币;有南洋归国工人余统东捐款100元法币;有靠小生意维生的老人周钰生亲自送去10元法币慰劳将士;有重庆某书店职员募集180元法币,并称此胜利“粉碎了敌寇分化诱降阴谋”。《新华日报》全体职工(含家属)也发起募捐,筹集274.31元,他们在信中直言“你们的胜利是民族战争胜利的重要部分”。

此外,报社还积极发起实际行动。1940年9月9日刊发社论《购报赠送前方将士》,呼吁读者中秋集资赠报,并指出“报纸,是前方将士看得比什么都要珍贵的一种物品”,同时报社自身做出表率,对购报劳军者“对折收费”。

周勇说,这些捐款、声援与赠报行动,共同构成了全民抗战的壮丽画卷。重庆人民的支援,也成为百团大战胜利背后不可或缺的力量,彰显了中华民族同仇敌忾、共赴国难的伟大精神。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号