《大足石刻研究》将向世界有效传递中国石窟寺研究的声音

2025-07-28 19:28

中国文化遗产研究院教授级高级工程师谈中国石窟的保护、四川大学杰出教授谈中国佛教考古、北京大学教授谈巴米扬石窟考古……

▲《大足石刻期刊》创刊周年座谈会现场。记者 李晟 摄

7月28日,由大足石刻研究院创办的《大足石刻研究》度过了自己一岁的生日。在过去的一年时间里,这本继敦煌研究院之后,第二家由石窟寺管理单位创办的国内外公开发行的学术期刊,面向石窟寺及其相关文化遗存的研究,以严谨的学术态度、开放的学术视野,汇聚了国内外石窟研究领域诸多前沿成果,不仅为大足石刻的保护与传承提供了理论支撑,也为推动巴蜀文明、石窟寺文化的交流互鉴发挥了积极作用。

关注全球石窟研究保护

虽然名为《大足石刻研究》,但这本年轻的学术期刊,并没有只局限于大足一地,而是立足巴蜀、辐射全国、放眼世界。

▲《大足石刻研究》学术期刊封面。大足石刻研究院供图

于是,中国文化遗产研究院教授级高级工程师黄克忠来了,在这里畅谈中国石窟的科技保护新成果——联想集团在应县木塔以AI与AR技术辅助勘察,利用大模型进行专业训练,在古建人才培养、木塔研究传承等方面展开创新研究。

四川大学杰出教授霍巍来了,以自己多年的考古经验,为中国佛教考古的体系化建设支招——近年来一个新的发展趋势,是运用建筑工程技术学的理论与方法,对石窟寺开凿营建的全过程加以研究。这套方法具体涉及地理环境的观察、石窟场地的选择、如何斩山、如何凿窟、如何分段和分区雕刻佛像等全过程的考察,成为佛教石窟寺考古中新的研究领域。

北京大学考古文博学院李崇峰教授也来了,在这里发表了自己对巴米扬石窟考古的最新成果——基于文献记载和碳14测年,巴米扬石窟的营造年代,尤其两大立佛的塑造应在公元600年前后,大多数窟龛造像活动应毕功于七八世纪。

《大足石刻研究》主编黎方银说,过去一年里,期刊的作者群体呈现出鲜明的专业性与广泛的代表性,作者群体主要源自国内外高校、科研院所及文博机构,涵盖了教授、研究员、博士研究生等多个层次的学术力量。除了本领域代表学者、宗教学者、文保专家之外,还有包括意大利籍魏正中(Giuseppe Vignato)、房爱琳(Alice Casalini),美国籍卜向荣(Phillip E. Bloom)在内的大量外籍学者向期刊供稿。

前瞻性研究成果汇聚丰富

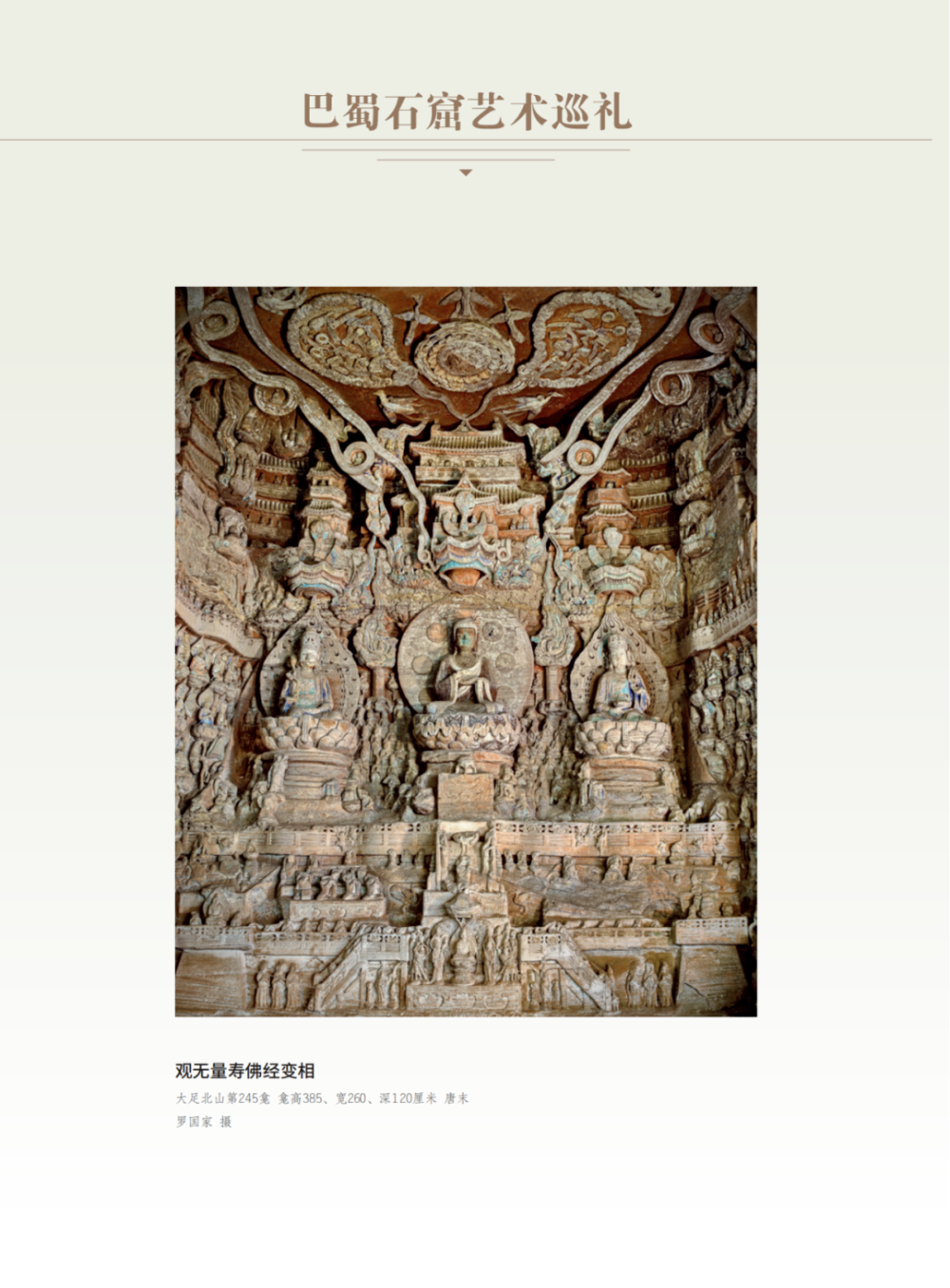

翻开《大足石刻研究》,“理论与方法”“石窟考古”“巴蜀石窟研究”“研究探索”“石窟保护”“学术动态”等栏目百花齐放。

每期必有的“石窟保护”栏目,为全国乃至东南亚国家的石窟造像保护提供着最新的技术研究成果。

▲《大足石刻研究》内页。大足石刻研究院供图

复旦大学团队在这里发表了《我国南方潮湿地区石窟寺裂隙渗水探查评估与防治技术研究进展》,目前,团队已经以大足石刻为示范应用点,形成以“精细探测、精准识别、精确模拟分析、综合防治、监测评估”成套技术、行业标准等为主体框架的石窟岩体裂隙水害治理一体化解决方案,为提升我国南方潮湿地区石窟寺裂隙渗水治理技术提供坚实的科技支撑。

福州大学和大足石刻研究院的专家联手在这里发布了《关键受力构件风化的石窟和石质古建筑耐久性探究》,提出在风化深度测定仪器、方法研究的基础上,通过同种岩石,不同时间开凿石窟或石刻风化深度测试数据的积累和统计分析,得出一个相对合理的风化深度与风化时间的关系式。

黎方银说,这些成果涵盖范围广泛,从石窟研究的理论方法构建,到具体的考古调查实践;从造像艺术的深度解析,到背后宗教文化的探寻;从保护技术的创新研发,再到相关学术动态的及时追踪,全方位覆盖了石窟研究的各个关键维度,为读者提供了系统且全面的学术视角。

致力打造国际化学术高地

走过周岁生日的《大足石刻研究》未来将如何发展?大足石刻研究院院长蒋思维绘出了清晰的蓝图——“我们将在优化办刊思路、提升学术质量、拓展品牌影响三大方面持续发力,将这本学术期刊建设成为具有国际影响力的学术高地,更好地守护好文化瑰宝。”

蒋思维说,期刊将实施更精准的定位,紧密追踪大足石刻及石窟寺研究的前沿动态与发展需求,持续突出自身特色。通过前瞻性策划,动态调整和完善核心栏目与特色品牌栏目设置,深化选题的深度与广度,显著提升期刊的学术标识度和行业引领力,使期刊特色更鲜明、品牌更响亮。

同时,期刊编辑部将以更严谨的标准严把学术质量关,确保刊发具有创新价值和学术引领力的研究成果。同时,以更开阔的视野深化国际合作,积极与国际知名学术机构、出版平台及数据库建立联系,大力拓展海外优质稿源,吸引更多国际学者关注和投稿,向世界有效传递中国石窟寺研究的声音。

此外,期刊还将以更积极的姿态拥抱全媒体时代,加大宣传推广力度。计划充分利用国内外重要学术会议、专业网络平台及新媒体渠道,积极传播期刊的优秀学术成果,让优质学术资源惠及更广泛的全球读者群体,显著提升期刊在专业领域和公众认知中的双重影响力,为弘扬中华优秀传统文化贡献力量。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号