专访《中国锹甲大图鉴》作者詹志鸿:耗时10年,打造国内首部锹甲图鉴

2025-07-28 14:54

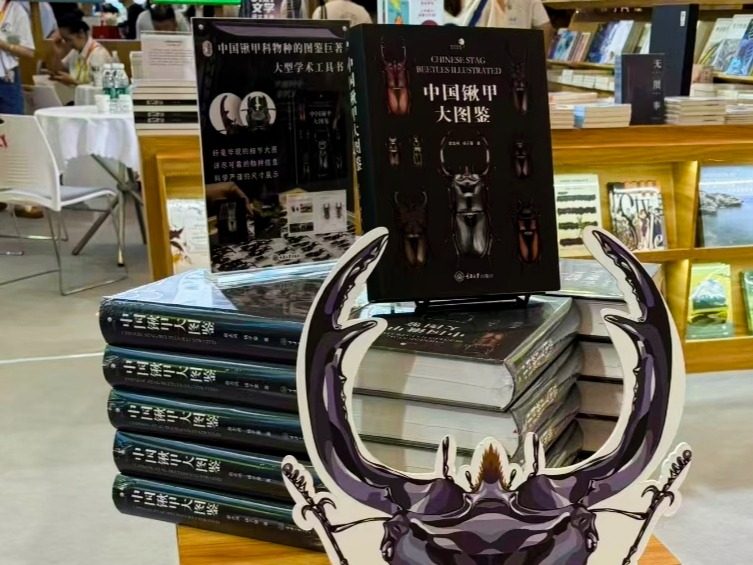

锹甲,一种常见昆虫,以其强壮的上颚和独特的角饰而闻名。它们的角上布满了细小到肉眼难以分辨的分支和利齿,如此“武装”,让每一只锹甲都如同一位身披盔甲的武士,吸引了众多昆虫爱好者关注并研究。日前,国内首部锹甲图鉴《中国锹甲大图鉴》由重庆大学出版社出版,第33届书博会期间,这部新作成为一大热点。

▲《中国锹甲大图鉴》书博会首发。记者 赵欣 实习生 刘名扬 摄

“我从小喜欢昆虫,尤其是锹甲,中学时就曾整理锹甲标本,但苦于当时没有一本系统的中文图鉴,很不方便。如今,耗时10年推出了这部图鉴,我觉得也是完成了自己的一个心愿。”7月27日,《中国锹甲大图鉴》作者之一、昆虫科普作家詹志鸿接受新重庆-重庆日报记者专访,分享了他与锹甲的情缘以及新书的幕后故事。

海外归来,立志填补中国昆虫图谱空白

当天,记者在书博会重庆展区见到詹志鸿时,他刚结束一场关于锹甲生态的科普分享,读者们显然意犹未尽,将他围在中央,继续讨教。虽然已经在锹甲领域持续探索20多年,眼前这位斯文的昆虫科普作家依旧少年感满满。年轻的他只要一说到昆虫学相关话题,言谈就十分严谨,体现出一种高度的专业精神和科学精神。

▲科普作家詹志鸿。记者 赵欣 实习生 刘名扬 摄

詹志鸿毕业于南京外国语学校,出于对昆虫学的强烈兴趣,他本科时进入美国威斯康星大学麦迪逊分校昆虫学专业深造,毕业后继续完成硕士学业,然而,他并未选择留在海外发展,而是毅然回国,进入南京农业大学攻读博士学位。为何做出这样的选择?詹志鸿目光坚定:“我想尽自己努力,填补中国昆虫图谱的一片空白。”

“中国是全球锹甲物种多样性最丰富的国家,已经报道过的约400种,占全球四分之一。但长期以来,中国锹甲分类研究工作曾被国外学者长期主导,国内缺乏一部既专业又通俗的锹甲图鉴,科普工作滞后,这成了爱好者和青年学者入门的壁垒。” 詹志鸿说,这样的壁垒曾为自己高中时的研究带来困难,“那时,爱好者想认物种,只能翻外文文献,而青年学者要入门研究,必须先跨过语言与资料的双重门槛。”他回国读博的初心,就是想为祖国的昆虫分类学事业和科学普及,本着少年时代的热爱和知识分子的责任感,做点实实在在的事情。

10年之约,34属369种锹甲影像纸间呈现

事实上,为中国锹甲编写图鉴的决心,比詹志鸿做出回国读博的决定更早。“2015年夏天,我接到一份为中国锹甲编写图鉴的邀请,这坚定了我编写一本全面系统的、严谨通俗的、精美艺术的中文锹甲书的决心。”回国后,从云南雨林到东北针叶林,他和搭档杨子豪寻访了全国锹甲资源丰富的山林,带着标本箱和相机,在朽木旁蹲守锹甲踪迹,在实验室里整理标本到深夜,度过了一个又一个既疲惫不堪又激动人心的时刻。

10年间,他们累计检视了超过22000只各类锹甲标本,拍摄了超过24万张原始图片。对于中国锹甲的每一个物种的地理分布、雄虫雌虫的形态特征、鉴别要点等,都反复核对、精心拍摄、准确描述。让他骄傲的是,图鉴不仅解决了“雌雄二型”“雄性多型”的分类难题——通过多角度拍摄不同体型的雄虫、对比雌雄形态,还首次系统整理了物种地理分布,为生物地理学研究提供了珍贵数据。“有学者说这是‘物种鉴定利器’,但我更希望它是把钥匙,能打开更多人了解锹甲的大门。”

“如今,10年之约圆满,那些被蚊虫叮咬、被露水打湿的日子,都成了这本厚厚的图鉴里3276张锹甲高清图片的注脚。”他笑着为记者翻开了《中国锹甲大图鉴》,书中,34属369种锹甲的影像跃然纸上,各种锹甲雄虫的上颚齿突、雌虫的鞘翅斑纹,甚至鳞片的光泽都清晰可辨。“这些图片来自我们拍摄的24万张原图,反复挑选最能体现形态特征又兼具视觉美感的那些。” 詹志鸿说,图片筛选工作并不简单,不仅要“写实”,还要“传神”,“我们还特别注意标注出比例尺,帮助读者更直观地去感受‘盔甲武士’的真实大小。”

他坦言,专业性与通俗性的平衡,是10年编写生涯中最大的挑战。“既要让研究者能凭文字精准鉴定物种,又要让昆虫爱好者看得下去、看得懂。” 为此,他和合作者反复打磨书中表述,比如,用“上颚基部有明显齿突”这样的平实表述,替代晦涩术语,用“雄虫上颚像武士长刀”这样的比喻,形象地拉近读者距离。最终,书中既有“地理分布”“鉴别特征”等学术内容,也有“种名由来”“生态趣闻”等科普故事,雅俗共赏。

热度背后,越来越多人对自然之爱被觉醒

重庆大学出版社相关工作人员告诉记者,书博会前,今年7月初,《中国锹甲大图鉴》典藏版官宣预售,消息在自然爱好者、昆虫爱好者之间迅速传开,点燃了大家的期待。预售首日销售很快过半,短短3天,首批200套限量典藏版便被抢购一空。“这部书价格不低,实话说,这种销售速度超过了我们的预期。”工作人员说。

这样的热情也延续到了书博会现场,詹志鸿的分享活动氛围十分热烈。一些其他出版社的工作人员对记者笑道,“锹甲这个词可能好些人都不认识,感觉受众会比较小,真没想到,吸引来了这么多昆虫迷。”对此詹志鸿谦虚地说,“我想,这不仅仅是我们用心写书得到了认可,也是更多人对昆虫、对大自然的热爱被唤醒了。”他认为,热度背后,有着越来越多普通大众,开始关注“身边的小生命”。“有位初中生拿着图鉴来书博会找我,指着其中一种锹甲说他在老家见过,还让我看他拍的照片,我特感动,也觉得编写图鉴,虽苦也值了!”

对他而言,这本耗时10年铸就的《中国锹甲大图鉴》,既是对过去中国锹甲研究成果的一次系统性总结与呈现,更是自己未来更深入研究的基石和起点。他期待这部作品能吸引更多年轻人关注昆虫、关心生态、关爱大自然,投身生物多样性的研究与保护。“我相信,当公众通过清晰的图片和文字认识锹甲、了解它们在森林生态系统中的重要作用后,那份对自然的敬畏与保护意识,也会油然而生。”

这份始于热爱、成于坚守的10年之约,已经成了更多人的热爱,化作了一座连接科学与公众、人类与自然的坚实桥梁。

“用10年专注于做一件事,值吗?”记者问。

“你看,它的鞘翅鳞片像披了层星光。能把这些‘自然的星光’留下来,就值。”詹志鸿说。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号