对话|周勇、蔡斐:抗日战争史研究,将呈现更加多彩的景象

2025-07-27 09:49

“抗日战争史的研究,是当下中国的‘显学’,未来将呈现既坚持历史主体、又拓展研究视野的更加多彩景象,为出版业提供更加多样化、丰富性的选择。”7月26日,在第33届全国图书交易博览会上,“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年——抗战主题图书出版历程专家对话会”举行,著名历史学家、重庆市重庆史研究会名誉会长周勇与西南政法大学新闻传播学院院长、博士生导师蔡斐,围绕抗战主题图书出版,展开了精彩的专家对话。

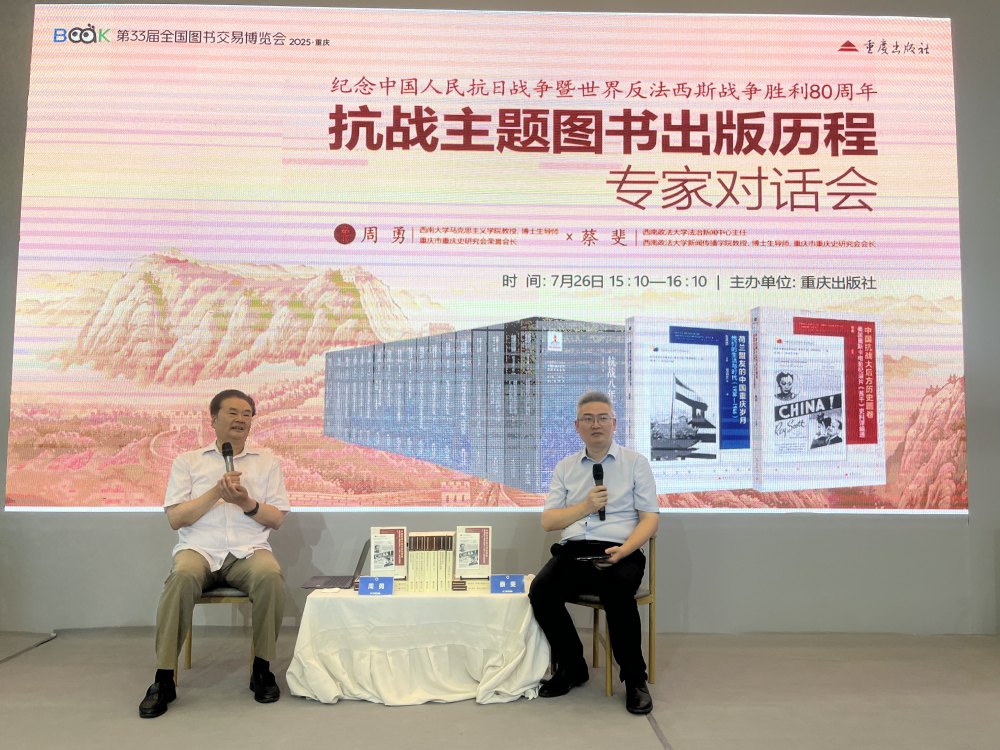

▲对话会现场。首席记者 韩毅 摄

《苦干》是中美接续创造的一个传奇

蔡斐:据我所知,周勇教授是一名“学霸”,曾以一篇C刊论文、一部学术专著,从大学本科毕业。这个标准放在今天,博士生都很难达到。请您讲讲您和重庆出版社的缘分。

周勇:我与重庆出版社的缘分要从1982年说起,迄今43年了。那时,我还是一名大四学生,写了一部关于重庆开埠史的书稿,被重庆出版社知道后,为我出版人生的第一本书《重庆开埠史》。至今,我都感恩出版社,让我成为四川大学以在校本科生身份出版学术专著的第一人。

如今,在合作40多年中,我深感,抗战题材出版物是重庆出版社的一大特色,精品叠出。这里面的故事实在是太多太多。

蔡斐:今天的主题是“抗战主题出版”。10年前,您把美国电影纪录片《苦干——中国不可战胜的秘密》带回中国,开启了抗战大后方影像史料研究的新征程。最近,您们团队把该纪录片进行了高清修复,并于6月24日在美国奥斯卡电影博物馆进行了首次放映,今天又利用书博会这一平台,在国内第一次面向公众放映。与此同时,重庆出版社还出版了一部《苦干》的新书。请您给读者们介绍一下这部著作的情况。

周勇:在研究《苦干》的十年中,我们发掘了一大批有关图像和文字资料。我们将这些资料翻译出来,以《中国抗战大后方历史画卷——美国奥斯卡电影纪录片<苦干>史料译编选》的名义,进行了出版。这是第一部呈现《苦干》电影创作、上映、传播、获奖、报道、复苏、回归、研究、创造历程的史料选集,图文并茂地再现了这一美国传奇、中国传奇。

我要特别讲一下,在这部书中,我们遵循《苦干》的内在逻辑,按照摄影师的行程,对电影《苦干》进行截图,分为15个部分,全面呈现了电影《苦干》的基本内容和宏大场景,可以让没有机会观看到电影的学者和观众,能够以图像的方式一睹《苦干》的真容。这样的呈现方式,也是第一次。

蔡斐:听了您的介绍,我深感:《苦干》是80多年来,中美两国民间接续创造的一个传奇,凝聚着新时代中国人的创新创造,体现了今天中国人的文化自觉和文化自信。

重庆抗战主题图书出版的高光时刻

蔡斐:抗战题材出版,是重庆出版社的一大特色,且精品叠出。请您从经历者的视角,给读者梳理一下这40多年来,重庆出版社抗战主题出版的历程。

周勇:这其中的内容实在太多。我只能粗略地梳理一下,按10年为一个阶段来讲,先说20世纪80年代,我们与重庆出版社合作出版了《重庆谈判纪实》,获得巨大成功,随后拓展成《国民参政会纪实》《政治协商会议纪实》和《抗战时期国共合作纪实》,共4题8卷500万字,由此汇成了《第二次国共合作纪实丛书》,俗称“四题八卷”。这是重庆出版社抗战题材出版的源头,也是我个人在学术上大踏步成长的10年。

蔡斐:那么,重庆出版社上世纪90年代的出版特色是什么呢?

周勇:就是大体量、系统化、基础性。许多选题是从80年代起就开始酝酿的。代表作是两大系列:

一大系列为历史,以《重庆抗战丛书》(16卷)、《南方局党史资料丛书》(6卷)、《重庆抗战纪事》(2卷)为代表,第一次全景式勾画了中共中央南方局的历史、重庆这座英雄之城的抗战历史。这是一个构建重庆抗战史、南方局历史学术体系、研究体系的时期,也是最为艰难的一个时期。

二大系列为文学,以“三大书系”为代表,即《中国抗战大后方文学书系》(20卷),1200万字;《中国解放区文学书系》(22卷),1400万字;《世界反法西斯战争文学书系》(52卷),3000多万字。它们最大的特色是:由亲身经历抗日战争的老一辈作家领衔,全方位展示了抗日烽火中的中国和世界的文学全景,其中有的还作为国礼赠送给外国领导人。它们不但是重庆出版的精品,也是中国出版的经典。

蔡斐:那么,第三个10年,重庆的抗战主题出版成就呢?那可是在你们这一代人手中完成的一系列重大成果呀!

周勇:进入21世纪的第一个10年,是重庆出版社抗战主题出版的又一个高峰。

2005年,抗战胜利60周年时,我们与重庆出版社出版了《重庆抗战史》《西南抗战史》两部重要著作,规划了《重庆大轰炸丛书》。

2007年国家设立出版基金,国家以更大力度支持出版事业。抗战主题就是国家重点支持的选题——重庆市委决定实施“重庆中国抗战大后方历史文化研究和建设工程”,让过去分散的、自发的抗战研究和出版,进入到由党委领导、政府规划、各单位协同研究的新阶段。

2009年,我们和重庆出版社合作,整合重庆抗战工程的项目和成果,一举拿下中国出版基金第一批项目中的重大项目——《中国抗战大后方历史文化丛书》。这是重庆出版事业第一个国家重大项目。

这个项目做了10年,共出版100卷,由档案文献、学术著作、历史影像组成,约5000万字,包括学术专著25种26卷、档案文献43种66卷、影像著作4种6卷。该丛书由历史学家、教育家章开沅任总主编,我任副总主编,并以重庆学者专家为编纂团队主体,联合国内各省市以及美、俄、英、法、日、荷等国家相关专家学者打造,是目前中国大陆对抗战大后方历史最为全面系统的整理研究,具有重要史料价值。

蔡斐:这套丛书是继“四题八卷”“三大书系”之后,重庆出版社抗战主题最重要的成果。可以说,是重庆出版社的又一丰碑。你能否讲讲这套丛书的意义?

周勇:这套丛书的意义主要是:以这套丛书为标志,构筑了中国抗战大后方研究的基本框架;形成了中国抗日战争研究的大后方板块,并进入了《复兴文库》;锻炼成长起了一大批人才。这套丛书还极大地激发了学术界研究抗战历史文化的积极性,如今不少抗战主题出版物都是在这套丛书的基础上生长起来的。

蔡斐:您怎么评价新时代以来,重庆出版社的抗战主题出版呢?我看依旧是大作频频。

周勇:这10多年,是在第三个10年的基础上,既继续创新,又乘胜前进、再上台阶的时期,是一个新人、新作辈出的时期。就我做的项目而言,代表性的有两个:

——2017年,《中国抗战大后方海外文献译编丛书》立项,历时8年,今年出版。这是对100卷丛书的整体性、板块式的延续,包括史迪威档案、中国经济档案、西方视野中的抗战大后方、《苦干》的档案和文献,以及对荷兰驻中国大使馆的研究等。这是对《中国抗战大后方历史文化丛书》100卷的继续。

——《历史学视野中的红岩精神研究》,2019年启动,今年出版。这是新时代红岩精神研究的代表性历史著作、理论著作。我们社会科学工作者,要努力创造中国的学术体系、学科体系、话语体系。因此我希望在两个方面对此前的著作有所超越,一是将红岩精神的研究,转向学科的领域,在历史学这个基础上下功夫。因为“历史研究是一切社会科学的基础”,我们历史学者应该担起这个任务。二是对我所经历的40多年研究历程,作一次史学史的研究,只有知道来路,才能知所趋附。是不是达到了,这需要读者的检验。

抗战大后方研究未来将更加多彩

蔡斐:刚刚我们一直讲的是过去。您还有一个身份,是中国抗日战争史学会副会长,我们刚才讲重庆,是一个“点”,那么在“面”上,新时代抗战史研究有哪些新动向?抗战主题图书出版有哪些新的细分方向,出版社应当承担什么样的新的使命担当?

周勇:抗日战争史的研究,是当下中国的“显学”。未来的抗战大后方研究,将呈现既坚持历史主体,又拓展研究视野,更加多彩的景象,将为出版业,尤其是重庆的抗战主题出版提供更加多样化、丰富性的选择。

未来,可能在两个方面、8个专题上出版更多、更精彩的出版物:

一是,抗战大后方基础性研究,以张守广的《抗战大后方数据库研究》项目为代表,已经过8年努力,快到了结出硕果的时候。

二是,专题性研究,以你(蔡斐)的抗战大后方新闻史和《新华日报文库》为代表,将全面展示中国共产党抗战时期在大后方的新闻工作及其经验。以潘洵的《侵华日军无差别轰炸史料与研究丛书》项目为代表,期待成为中国抗战史的一套极富特色的基础性史实著作;以周晓风的《抗战大后方文学研究丛书》重大项目为代表,目前项目已结项;以重庆师范大学音乐学院的《抗战大后方音乐研究》(含中苏音乐研究)为代表,是十多年来培养起来的新的增长点,其中的抗战时期的中苏音乐研究最为突出;以我和戴伶做的《抗战时期重庆城市影像史》为代表,属影像史学研究,为城市史拓展了领域。

蔡斐:在数字出版和融媒体时代,抗战主题出版形态与传播渠道有哪些可以创新的?

周勇:我认为,还是要在创造性转化、创新性发展上下功夫。一是可以对重庆出版的重要书籍进行电子化再版,比如《中国抗战大后方历史文化丛书》100卷,实现迭代出版,这在世界上是有很大需求的;二是利用融媒体,加强转化工作,把已经出版的部分著作进行有声化、视频化,例如我们出版的著作《先声》,已经转化成了短视频《百年百篇》,反响极好;三是好好挖掘重庆出版社几十年来出版的丰富的图书资源,把那些已经绝版的图书,精选其中的部分内容进行整合后再版;四是要培养转化的人才,完善出版的规则。传统出版物是老一辈人的心血,是那个时代的产物,有些已经成为经典,是当代人很难超越的。要让其活在当代,不是可以简单地一印了之的。这就需要有人来做转化工作。同时,也要有相应的规则,如版权处理、责任划分、报酬分配等等。

俗话说,求人不如求己。就重庆出版社而言,发掘自身的资源,做好内部转化的工作,实现优质资源的再造,让优秀出版资源活在当下,是可以努力的一个方向。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号