关注5·18|当巴蜀文明遇上现代科技:川渝博物馆的数字化突围之路

2025-05-18 07:58

编者按:

当三星堆青铜神树遇见大足千手观音,一场跨越千年的数字对话正在川渝两地598家博物馆间精彩上演。五年来,从文物联展到云端突围,从智慧监测到虚拟破圈,川渝文博以制度创新激活文化基因,用数字科技重构文明表达。值此5.18国际博物馆日之际,我们推出两篇特别报道,看巴蜀文明如何在数字浪潮中焕发新生,观两地博物馆怎样携手作答“文化传承与创新”的时代命题。

在技术革新与社会变迁交织的21世纪,博物馆的角色正经历前所未有的转型。

今天,正值第49个国际博物馆日,今年的主题是“快速变化社会中的博物馆未来”,呼吁全球文博机构以创新应对挑战。

在中国西南的川渝地区,一场以数字化为核心的博物馆现代化变革正悄然展开。

▲重庆自然博物馆,市民正在参观。(资料图片)记者 郑宇 摄

从三峡博物馆的沉浸式展陈到三星堆的虚拟云展厅,从金沙遗址通过AR技术开发“再现金沙”VR眼镜到川渝中小博物馆的“云端突围”,川渝博物馆以科技为笔,以文化为墨,书写着文化遗产保护与传播的新篇章。

国际博物馆协会副主席、中国博物馆协会副理事长安来顺说,川渝博物馆这条数字化道路不仅是对传统的守护,更是对未来的探索——让文物“活起来”、让历史“动起来”、让文化“走出去”。

在信息时代,如何让静态的文物“开口说话”?川渝博物馆以沉浸式体验为核心,通过数字技术打破时空界限,将历史叙事转化为可感知的视听盛宴。

四川三星堆通过高精度三维扫描技术建立文物数字资源管理系统,构建虚拟数字博物馆和云展厅,为游客提供VR全景数字展览。观众可通过线上平台“穿梭”于祭祀坑场景,浏览文物的二维、三维数据。

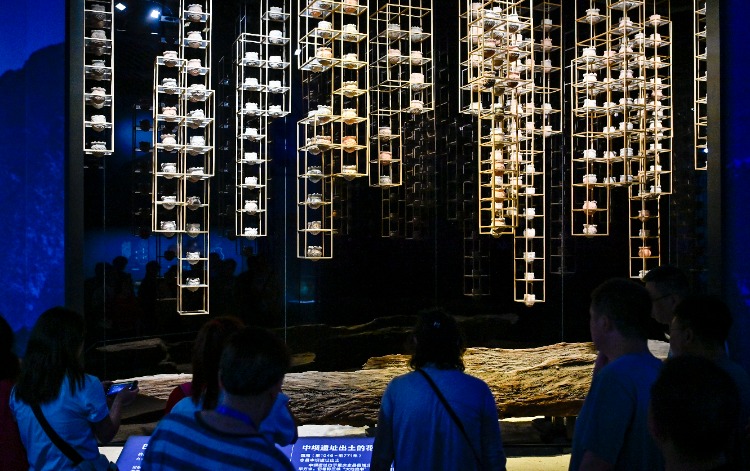

▲重庆中国三峡博物馆,观众在《壮丽三峡》展厅内参观。记者 齐岚森 摄

与此同时,重庆中国三峡博物馆的《壮丽三峡》展厅以数字大屏和辅屏联动,复原“天开一线、峡张一门”的壮丽景观,动态演绎三峡地质变迁。AI语言大模型的应用为游客生成专属古诗词,杜甫的《滟滪堆》被刻于“滟滪堆”之上,辅以天幕画面模拟“巫山云雨”等气候特征,实现自然与人文的深度融合。

重庆大足石刻与成都金沙遗址的实践进一步拓展了虚实交融的边界。大足石刻的8K球幕影院采用“实景拍摄+CG动画”技术,将千年石窟艺术转化为动态影像,观众置身于数字空间中感受石刻的雕刻过程。金沙遗址则通过AR技术开发“再现金沙”VR眼镜和“创意金沙”AR项目,复原古蜀祭祀场景,太阳神鸟金饰在虚拟空间中动态呈现,与观众形成互动。

▲游客在重庆大足石刻景区观看8K数字球幕影片《大足石刻》。新华社记者 黄伟 摄

四川省博物馆学会理事长盛建武说,川渝两地的实践表明,数字化不仅是技术的应用,更是文化表达方式的革新——通过虚实空间的交融,历史从“陈列”走向“体验”,博物馆从“知识仓库”转型为“叙事剧场”。

此刻,川渝地区的博物馆数字化不仅停留在展陈层面,更通过构建智慧化系统,实现从文物保护到公众服务的全链条升级。

▲图为三星堆博物馆展示的2号青铜神树树枝残件。新华社记者唐文豪 摄

在文化遗产保护领域,重庆大足石刻的监测预警系统通过气象传感器、岩体稳定性监测设备与GIS三维建模,实时采集数万尊造像的环境数据,构建“变化可监测、风险可预报、险情可预控”的防护体系。四川金沙遗址博物馆则搭建文化遗产保护数据库和文物保存环境监测系统,实时监控遗址温湿度与微生物活动,数据直接联动修复团队,为文物保护提供科学依据。

在公众服务层面,成都博物馆的“5G+智慧文创馆”融合VR全景直播、AR文物修复演示和AI个性化导览,游客可通过5G网络实现沉浸式观展。重庆的“惠游大足”智慧旅游平台整合景区票务、导览、交通等全要素,游客凭一部手机即可完成“吃住行游购娱”的全链条体验。

重庆市博物馆协会理事长程武彦说,川渝博物馆智慧生态的构建,不仅提升了运营效率,更重塑了博物馆的社会角色。两地通过技术协同,证明数字化能够将冰冷的文物转化为有温度的服务,将分散的资源整合为可持续的生态。

当下,在大型博物馆的光环下,中小博物馆常面临资源匮乏与关注度不足的双重困境。然而,川渝地区的中小博物馆正以数字化为杠杆,撬动“小而美”的独特价值,实现从边缘到主流的华丽转身。

记者注意到,重庆大渡口区博物馆的“虚拟民居”项目就是个典型案例。实体展厅仅1100平方米的这家博物馆,却通过线上虚拟展馆展出1400平方米的川渝传统家具,观众轻点屏幕即可“漫步”于明清院落,近距离观赏150余件家具细节。馆长李国洪亲自录制的“馆长说”导览视频,亲和力十足,拉近与观众的距离。

秀山博物馆则通过公众号连载《县级文物保护单位特别展》,将分散的历史遗迹搬上“云端”,配以飞行棋互动游戏和文创积木彩蛋,让地方文化以趣味方式触达年轻群体。

这些创新背后是资源的协同与共享。重庆市文物局在推动中小博物馆联合策展,2024年推出10余场特色展览,如云阳丝栗包遗址特展、巴渝花丝镶嵌技艺展等,既突出地域特色,又形成集群效应。

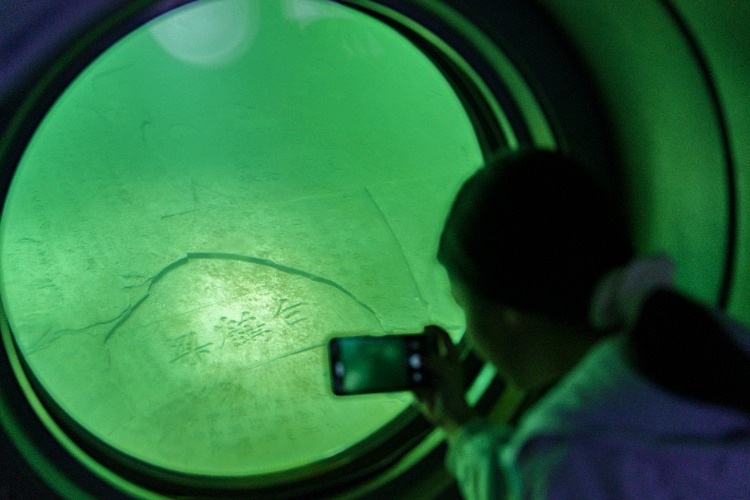

▲位于涪陵区的重庆白鹤梁水下博物馆,市民透过窗口观赏水下的白鹤梁题刻。(资料图片)记者 李雨恒 摄

比如,綦江博物馆凭借“小而精”的策展理念斩获博博会金奖,忠州博物馆文创产品在“巴山蜀水文创展”中脱颖而出。这些都证明数字化不仅是技术手段,更是中小博物馆突破资源限制、打造差异化竞争力的战略选择。

中小博物馆的“云端突围”揭示了一个趋势:在数字化时代,规模不再是衡量博物馆价值的唯一标准,灵活的创新机制、精准的受众连接、独特的地域叙事,同样能使其成为文化传播的重要节点。

来渝参加新时代博物馆高质量发展讲座的安来顺说,川渝博物馆的数字化实践,既是对“快速变化社会”的积极回应,也是对文化根脉的深情守护。从三峡的诗词AI生成到大足的石刻监测,从三星堆的虚拟展厅到綦江的获奖展览,每一步探索都彰显着科技与人文的深度融合。这条道路不仅提升了文物保护的科学性、文化传播的广泛性,更重塑了博物馆的社会角色——它们不再是历史的“储藏室”,而是创新的“实验室”、社区的“连接器”、文明的“传播者”。

相关链接>>>

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号