不止故宫有猫 重庆的博物馆里也有“猫大使”

2025-04-28 15:07

在北京故宫,一群悠闲的“御猫”早已成为游客心中的文化符号;而在千里之外的重庆,博物馆同样上演着“猫与文物共舞”的故事。从流浪猫到“文化使者”,这些毛茸茸的员工不仅守护着文物,更以独特的方式拉近历史与公众的距离。它们的存在,让博物馆不再是冰冷的展柜,而是充满生机的文化空间。

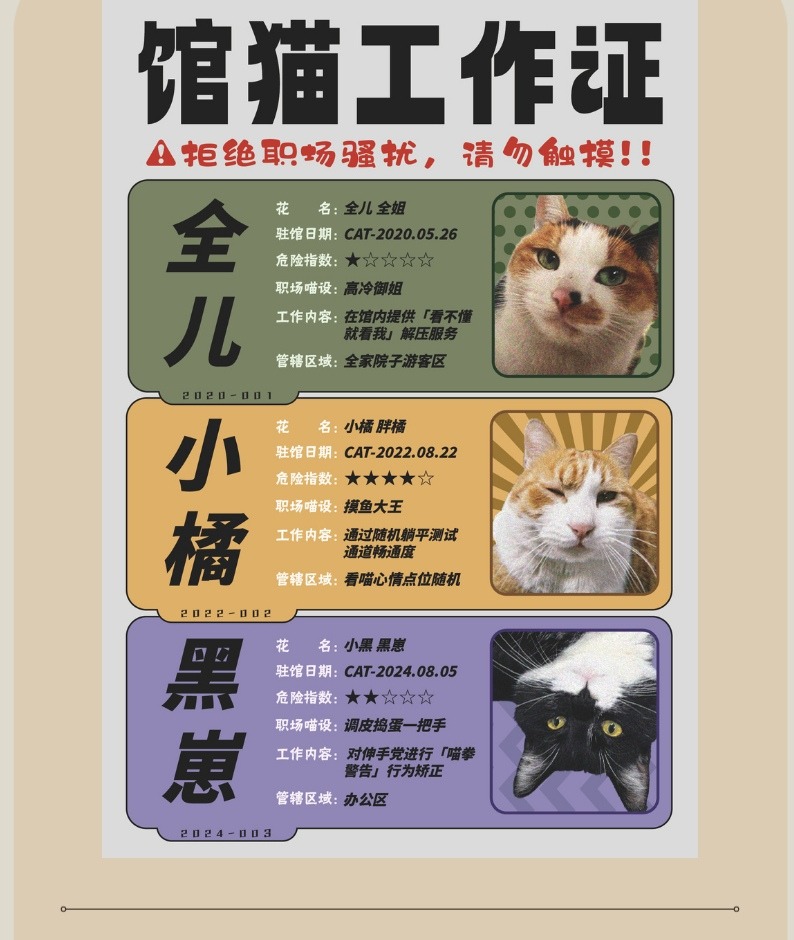

▲沙坪坝博物馆“馆猫”工作证。

4月28日,新重庆-重庆日报记者走近这些特殊“文化使者”,打探它们一天的工作。

从流浪猫变身文物宣传“大使”

在重庆市文物考古研究院的小花园里,两只流浪猫曾是这里的“隐形居民”。它们每日晒太阳、踱步,直到被研究院发掘出“隐藏技能”——成为《中华人民共和国文物保护法》的宣传员。

如今,这对“猫猫小分队”活跃在展厅中:一只昂首走在扶手栏杆上,仿佛在走T台秀;另一只则藏身草艺装饰中,用呆萌的眼神提醒游客“爱护文物”。镜头前的它们毫不怯场,却意外收获了大批粉丝。

▲化身小视频主持人的重庆市文物考古研究院“院猫”

而在山城另一端的沙坪坝博物馆,三只性格迥异的馆猫同样引人注目。“全儿”是高冷御姐,镇守全家院子游览区;“小橘”是摸鱼达人,出勤全凭心情;而“黑崽”则是个调皮鬼,常溜进办公区玩耍。它们的故事被制成趣味海报,游客们一边寻找猫的踪迹,一边了解展览内容。馆长笑称:“它们让博物馆有了温度,甚至有人专程来看猫,顺便看展。”

以猫为媒介让文化传承更接地气

故宫的“御猫”文化由来已久。红墙黄瓦下,这些猫被视为“故宫守护神”,传说中它们继承了明清宫廷猫的血脉。游客们常能在宫墙角落偶遇它们,或慵懒地晒太阳,或威严地巡视。故宫官方甚至为它们开设了社交媒体账号,分享“御猫日常”,吸引数百万关注。

这些猫不仅是网红,更是文化传播的桥梁——它们的名字常与历史典故结合,比如说“如意”(取自故宫藏品),让年轻人从中触碰历史。

重庆的博物馆虽无皇家背景,却将“猫员工”的职能开发得更为多元。沙坪坝博物馆正在举办“李叔同的艺术人生”特展,因李叔同自称“狸奴”、家中设“猫部”,博物馆便特意让馆猫驻场,游客可一边撸猫,一边体会大师与猫的情缘。

▲在沙坪坝博物馆“李叔同的艺术人生”展览中担当特约讲解员的“馆猫”

策展人表示:“猫是展览的‘活体注解’,它们让历史人物的形象更鲜活。”这种创新与故宫的“御猫”文化异曲同工,均以猫为媒介,让文化传承更接地气。

“猫员工”还是博物馆里的生态管理员

“猫员工”并非只是文博单位的吉祥物。在重庆的博物馆中,它们承担着实用任务:巡逻库房外围、驱赶老鼠,避免啮齿类动物破坏建筑。

沙坪坝博物馆负责人强调:“展柜和库房防护严密,猫的活动范围经过严格规划,绝不会接触文物。”同时,这些“院猫”“馆猫”还被赋予生态管理员的角色,控制博物馆鼠患的同时,还能维持古建筑生态平衡。

▲沙坪坝博物馆的“馆猫”

然而,质疑声始终存在:天性活泼的猫是否会撞倒展品?在重庆,这一问题通过科学管理解决——馆猫活动避开核心展区,且接受定期健康检查;利用猫的习性,让它们自然守护非开放区域。

游客的评价也呈现两极分化。有人觉得“猫让博物馆更亲切”,也有人担忧“娱乐化冲淡专业性”。对此,沙坪坝博物馆负责人回应:“文化传播需要多元方式,只要管理得当,它们就是‘活化的文化名片’。”

从北京到重庆,博物馆里的“猫员工”正悄然改变着传统文化的表达方式。它们或许不会讲解晦涩的历史术语,但一个懒腰、一次蹭头,就足以让游客驻足。在文物与人之间,这些毛茸茸的使者搭建起一座温暖的桥——历史不再遥远,文化亦可亲近。

(本文图片由受访方提供)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号