大学生书评大赛|《圆圈正义》:法理与情理交织的思辨之光

2025-03-17 15:07

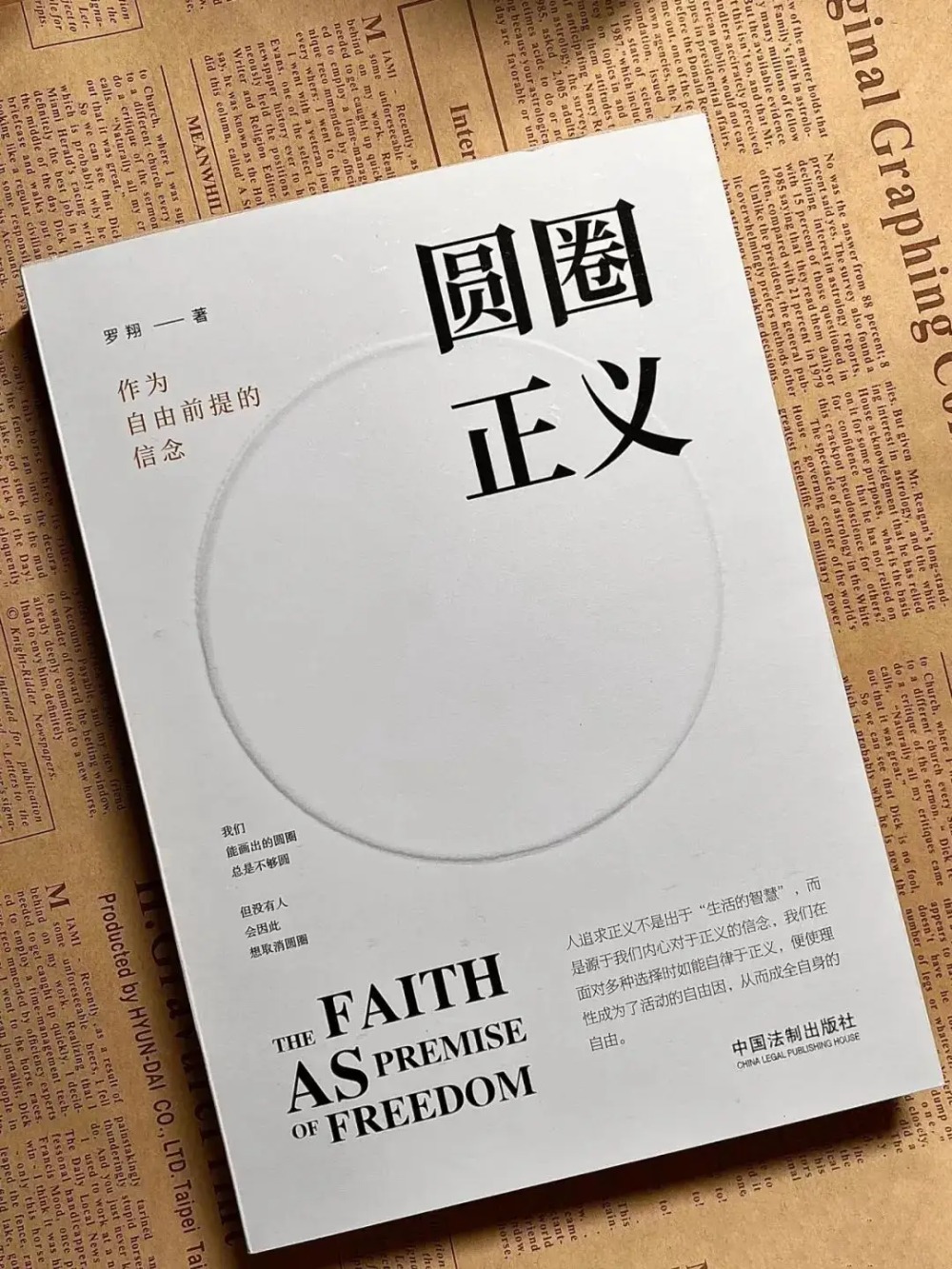

《圆圈正义》是中国政法大学罗翔教授的法学随笔集。书中借由对张玉环案、于欢案等诸多法律热点案例的深入探讨,以及对正当防卫、紧急避险等刑法学理论的细致剖析,将法理与现实紧密相连。罗翔教授在字里行间融入对法治、道德、人性等多维度的深刻思索,引领读者穿梭于法理与情理的迷宫,探寻正义的终极奥义,启发大众对公平、正义、良知等价值理念展开深度反思。

在法学与人文思考的浩瀚星空中,《圆圈正义》宛如一颗璀璨夺目的星辰,以其深邃的思想内涵、独特的视角和深入浅出的表达方式,吸引着无数读者探索正义的奥秘。这本书不单单是对法律条文的枯燥解读,更是一场跨越法理与情理边界的思想盛宴,对当下社会的法治建设以及公众的价值塑造,均有着不可忽视的重要意义。

初读《圆圈正义》,那些鲜活真实的案例如同一记记重锤,强烈地撞击着我的认知壁垒。张玉环案中,当事人蒙冤入狱近27年,大好年华在囹圄中消逝,家庭因错判而支离破碎。这漫长的司法悲剧背后,暴露出司法程序的漏洞,以及对个体权利的忽视。于欢案里,于欢目睹母亲受辱,在极端情境下奋起反抗,却在一审中被重判。这一判决引发社会各界广泛争议,让人不得不深思法律该如何在维护社会秩序与保障公民个体权益之间寻得平衡。这些案例不再是冰冷生硬的文字记录,而是一个个充满血与泪的真实人生困境,使我真切体会到法律在现实应用中的复杂与艰难,意识到法律条文的适用绝非简单机械的操作,必须充分考量人性因素与社会情理。

书中对刑法学理论的阐释,同样让我对法律体系的严谨与复杂有了更为深刻的感悟。正当防卫与紧急避险,这些看似熟悉易懂的法律概念,在不同的实际场景中却有着微妙且关键的差异。罗翔教授通过对具体案例的抽丝剥茧式分析,将抽象的理论巧妙融入实际情境,让我清晰地认识到法律条文背后,实则蕴含着对生命、自由、正义等诸多核心价值的权衡与抉择。这些解读如同向导,引领我逐步走进法律的专业殿堂,领略法律体系构建过程中的精妙与艰辛。

再次研读《圆圈正义》,罗翔教授对于法治、道德与人性的深度思考,仿佛一束强光,照亮了我内心对正义认知的模糊地带。他明确指出,法治的关键在于对权力的有效限制,以切实保障公民权利。在追求正义的漫漫长路上,我们绝不能忽视程序正义的重要性。唯有确保程序公正,才能保证每一个案件都能得到公正的裁决,避免权力的滥用与错判的发生。

同时,罗翔教授强调,道德是法律的根基,法律是道德的底线。法律无法脱离社会的道德伦理而独立存在,否则将丧失其存在的合理性与正当性。在处理具体案件时,法律不仅要维护社会的稳定秩序,更要尊重公序良俗,体现出人文关怀。这种对法理与情理关系的精准阐述,让我深刻领悟到,正义并非一个抽象空洞的概念,而是需要在具体的社会情境中,通过法律与道德的协同作用方能得以实现。

在人性层面,罗翔教授毫不避讳地剖析了人在面对诱惑与困境时所展现出的脆弱性。法律的存在意义,不仅在于对违法行为的惩处,更在于对人性弱点的警示与约束。它时刻提醒着我们,在纷繁复杂的现实世界中,要始终坚守内心的道德底线,不懈追求正义与善良。

在当下社会,《圆圈正义》所传达的理念恰似一场及时雨,滋润着法治建设的土壤。随着社会的飞速发展,各类新型案件层出不穷,公众对司法公正的期望也日益提升。此时,我们迫切需要以书中的智慧为指引,进一步完善司法制度,提升司法人员的专业素养与人文情怀,确保法律在每一个具体案件中都能实现公平正义。与此同时,公众也应当增强法治意识,深入理解法律的本质与价值,在法律与道德的双重框架内,追求个人的自由与幸福。

“正义犹如圆圈,虽难以完美抵达,却始终是我们不懈前行的方向。”面对法理与情理的交织困境,我们应如《圆圈正义》所倡导的那般,以理性的思维、善良的本心,在追求正义的道路上持续探索。唯有如此,我们方能在法治的蓝天下,构建起一个更加公平、和谐、美好的社会。

(作者为重庆工商大学学生)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号