《国色芳华》作者意千重:传统文化浸润网络文学,为世界讲述美丽中国

2025-01-25 21:18

今年1月,改编自网络小说《国色芳华》的同名古装剧热播,通过讲述商户之女何惟芳与雅冠长安的“花鸟使”蒋长扬携手培育牡丹,进而济世报国的传奇,在弘扬自强不息的奋斗精神的同时,还从花卉入手解读传统文化,融入了服饰、礼仪、美食、建筑等丰富的中华优秀传统文化元素。大唐之美、牡丹之美、女性力量等多元表达折服了亿万观众,成为开年首部现象级大剧。

▲《国色芳华》剧照。

“何惟芳的名字来自白居易的诗句‘绝代只西子,众芳惟牡丹’,牡丹也是她的小名。我本人非常喜欢牡丹,作为盛唐之花,牡丹代表着中华传统审美中雍容华贵、大气典雅的一面。牡丹文化是传统文化的重要组成,我想《国色芳华》受欢迎,本质上也彰显了中华优秀传统文化具有的强大的向心力。”1月25日,《国色芳华》原著作者、云南省作协副主席、云南省作协网络作家分会主席意千重接受新重庆-重庆日报记者专访时说。

新重庆-重庆日报:《国色芳华》的影视化获得巨大成功,同时也再次带火了原著阅读,小说《国色芳华》出版方重庆出版社的编辑也说,近段时间这部作品也卖得更好了,您对此怎么看?

意千重:我觉得故事不落俗套、演员演技好、制作精良,这三点很重要。这部剧很好再现了盛唐气象,场面宏大精美,服化道考究,每一帧都是美图;同时,剧的精神内核与当下结合得好,能引起观众共鸣。再者,牡丹象征富贵吉祥、美好如意,牡丹文化在中华优秀传统文化中占据着重要的地位,有着广泛而深厚的民间基础。

再说回小说。其实小说写于14年前,2011年在起点女生网发表的时候就一直处于榜单前列。我们知道,影视化的基础离不开文学作品本身,影视改编是对文学作品精神内核的延伸和具象化,双方相辅相成,那么电视剧热播,带动大家对原著产生兴趣,也是情理之中。另外,14年前创作的时候,社会上对于女性力量的关注可能没有今天这么凸显,所以这部小说或许也踩中了时代的一个风口,时代对女性成长的关注,在网络文学中折射了出来。

新重庆-重庆日报:这部小说被归为宅斗题材,但不少读者都说,更吸引他们的是书中的传统文化表达,您创作时是怎样考虑的?

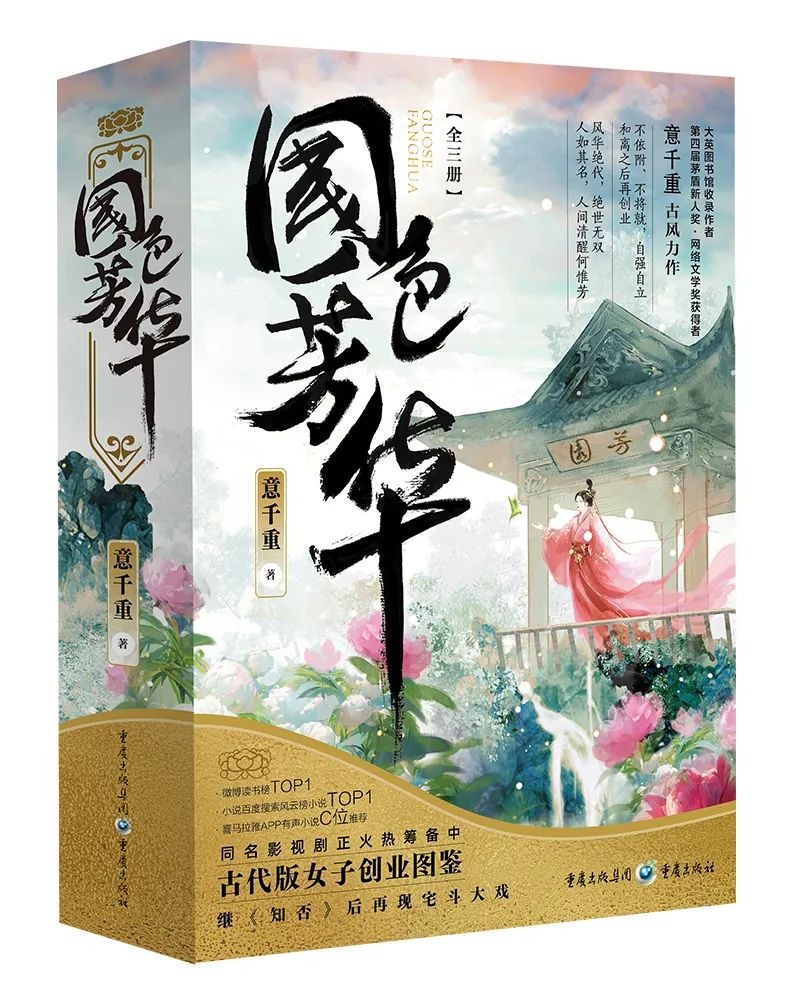

▲小说《国色芳华》,重庆出版社出版

意千重:一方面考虑的是传统文化的表达,同时也考虑了如何对女性题材进行开拓。书中最主要是牡丹文化,牡丹文化题材的小说,我留意过,比较稀缺,有很大的创作空间。同时,小说中丰富的生活化细节里也融入了很多传统文化元素,这跟个人兴趣爱好有关,我从小热爱传统文化,我记得当时写作时就有个想法,我想网络文学读者那么多,能不能通过写作去对传统文化做一些表达,让大家看到,我们中国古代有那么多好东西,不用羡慕别人,这种想法用现在的话来说,就是文化自信。除了《国色芳华》,我还写了很多传统文化题材,包括茶文化、美食文化、瓷器文化、中医文化等,其中写瓷器的《画春光》,还成为大英图书馆首批收入的16本中国网络小说之一。我想尽自己的力量把中华优秀传统文化用网络文学表达出来,可以发掘的还有很多。

新重庆-重庆日报:将丰富的传统文化融入网络文学,对你来说挑战是什么?

意千重:将传统文化融入作品之中,最难的是“融”这个字,简而言之就是在“融”字里下功夫,以最自然、最能让读者接受的方式讲好故事。例如,牡丹文化,最大挑战来自如何自然地将牡丹花的品类种植知识、唐代的风俗习惯融入故事中去,让读者以最轻松、最方便理解的方式去接受它、喜欢它。因为在这之前,没有人写过牡丹花题材,而唐代的风俗习惯的知识普及也远远不如今天这么多,我查了很多资料,也思考了很久,经常推翻重写,也作了很多取舍。比如人称方面,我知道唐代没有“少奶奶”这个称呼,也知道不是谁都可以被称为“夫人”,但为了让读者更容易理解,我选择这样做。2011年的时候,如果一本网络古言小说里突然冒出来一个“阿耶、阿娘”之类的称呼,读者感到别扭,大量的牡丹相关知识也略枯燥的,怎么带着读者一直跟下去,非常考验人。

新重庆-重庆日报:怎么想到以牡丹花为主题写一部有关牡丹文化的网络小说?

意千重:2011年,网文圈流行技术流小说,比如医术、绘画,我本身很喜欢牡丹花,在考虑为女主角选一个什么职业的时候,我就想到了种牡丹花。有一技傍身,这是女性自立的基础,而且牡丹花很独特,在唐朝地位特殊,与时代精神是相符合的,唐代女性本身也处在古代一个相对开放包容的时代,女性改嫁这种情况很正常,敦煌《放妻书》里有“一别两宽,各生欢喜”,多少赋予了唐代女性的离婚权。我把这几者结合起来,成了表述女性成长、自珍自爱、自立自强的《国色芳华》。

▲意千重。受访者供图

新重庆-重庆日报:从网络作家成长为云南作协副主席,这是你的个人成功,也折射着网络文学被主流接受,如今,网络文学已经是中国文化出海重要载体,你认为网络文学在传播中华优秀传统文化方面优势何在?

意千重:网络文学的发展跟时代的变化息息相关。十几年前,网络文学不够主流,但随着互联网一代的成长和相关技术日趋成熟,大家的思想观念、社会经济也都在不断变化,网络文学顺应时代而生,表达方式更加现代,精神内核与时代特征一致,阅读时更容易进入,也就得到了更多读者的喜爱。尤其近年来,优秀的网络文学作品不断诞生,受众群体也越来越多,不仅成为热门IP的主要来源地,也成为中华文化出海的主力军。所以当前网络文学的发展整体是向好的,据我所知,有不少网络作家当选为省级作协的副主席,我认为这是对网络文学的认可和肯定,它将来一定能够发展得更好。

网络文学在传播中华优秀传统文化方面优势有以下两个方面:首先,寓教于乐,是网络文学一直在做的事,不管是哪种题材,其中都有中华优秀传统文化的影子和精神内核,它们在潜移默化地影响读者,这是一种很积极的趋势。其次,网络文学一直保持与时代同行,同时不忘秉承“以读者为本”的创作观念,它是大众的、陪伴的文学,所以得到国内外广大读者自发地喜爱。独特的东方魅力,鲜明的现代感,现代与特色紧密结合,就是它最大的优势。

文化输出的时候,喊口号肯定是不行的。我们与其他国家隔着山海,但是,文学作品本身的精神内核是相通的,人类的精神共鸣是一致的,我们都追求美好的东西,看到一个小孩很可爱,大家会发出会心的微笑;看到有人遭遇了不幸,我们都会为他心痛。这种情感不分种族和国家。

网络文学通过互联网连接起了全世界的读者。虽然文化背景和表达方式不一样,但我们讲述中国故事时,首先讲的是故事,是好看的打动人心的故事,这个过程中,海外读者潜移默化地感受到来自中国的独特的文化魅力、中华文明、人文传统,等等,他在网络文学里能感受和了解到一个更真实的美丽的中国。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号