文化中国行|这件新石器时代发明的厨具现在人们还在用

2025-02-12 18:15

这是一件新石器时代人们发明的厨具,它穿过数千年的时光长河,在历史中代代传承,至今还能见到它在百姓生活中偶然一现的身影。

它就是“甑”,一种中国古代传统的炊器皿,主要作用是蒸煮食物,而它的出现,也形成了“蒸”这种中华文化特有的烹调方式。

▲百姓家中使用的陶甑

2月12日,重庆市文物考古研究院发布了《陋器瓦甑》研究报告(以下简称《报告》),讲述了老百姓生活中沿用至今的各种“甑”的故事。

为何考古专家们会留意到这件看似不起眼的陶制厨具?

《报告》撰写者,重庆市文物考古研究院考古研究所文博馆员李萌葳说:“陶甑虽不起眼,却也是新石器中期以来华夏大地饮食文化的物质载体,它随古代中国文明的展开而流变。在今天,陶甑和它依附的生产消费体系可能会逐渐消失,但它所代表的文化传统却会绵延不绝。”

百姓家中厨具引起考古专家注意

回忆起自己开始留意到百姓家中“甑”的缘起,李萌葳说,还得追溯到3年前。

2022年,由于利泽航运枢纽地下文物保护考古发掘项目的缘故,李萌葳在合川区钱塘镇湖塘村生活了相当一段时间,由于驻地与考古工地相距较远,中午就在本地村民家里搭伙吃饭,发现所吃米饭为陶甑所煮,此后又陆续在当地村民家里见到两件陶甑。

▲百姓家中使用的陶甑。

这三件陶甑的出现,引起了李萌葳的兴趣,“它们和我们在考古中所见到的新石器时代的陶甑有许多相似的地方。”

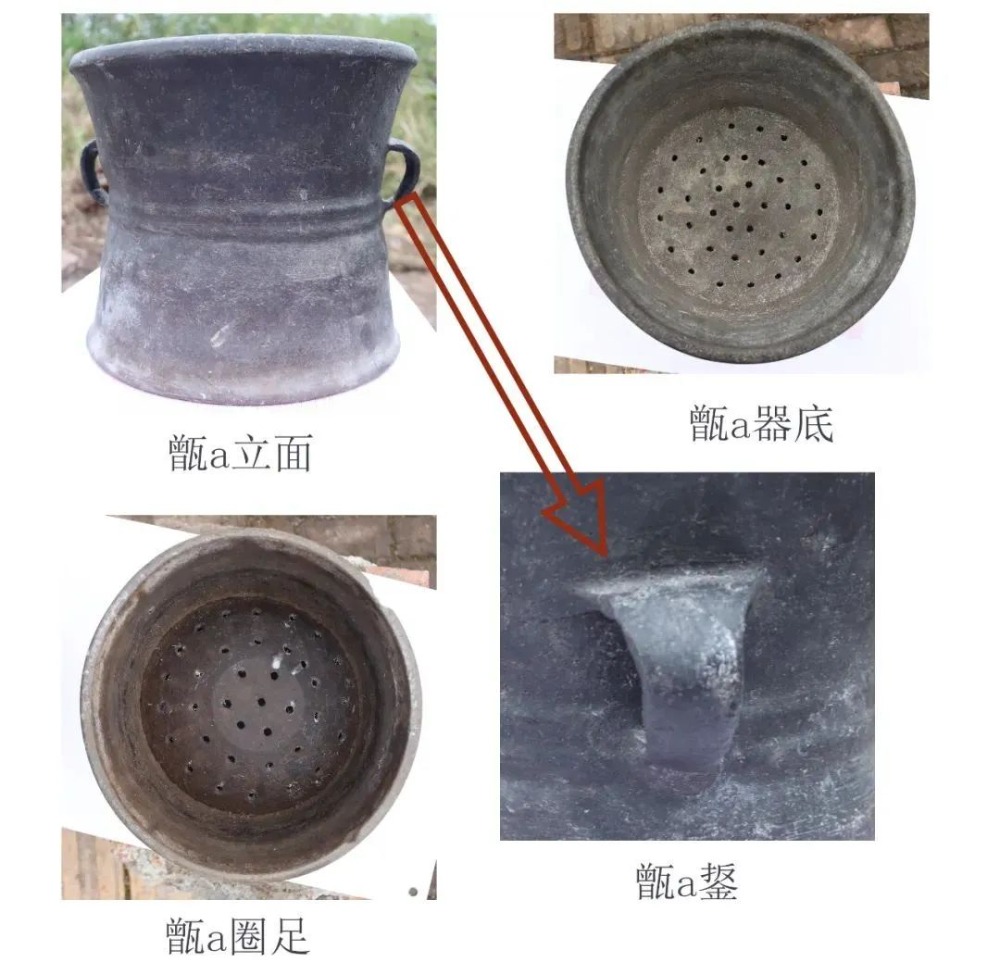

出现在百姓家中的陶甑到底什么模样?

这些陶甑都是用夹砂黑陶制成,外壁腰部有两道凸起的条带,腰部上有对称双鋬,器内腰部以下有箅孔,三圈箅孔围绕中心的一个箅孔分布。“我发现这个甑的煮饭量明显比现在常用的电饭煲大,主人说它可以同时蒸两桌人的米饭。”

甑诞生于8000年前的新石器时代

一件诞生于新石器时代的厨具,何以延续至今?

李萌葳说,甑是中国古代常见的炊器,有古文献讲“黄帝作甑”,而根据考古发现,陶甑最早产生于新石器中期(距今约8000年)的跨湖桥文化中,此后逐渐传播扩散并流行于华夏大地上。

新石器中期的甑形似今天的碗,形体较小,底部有孔,新石器晚期腹部逐渐增大,开始向盆形发展,此时材质皆为夹砂红陶。

商周时期甑已经发展为泥质灰陶,形状皆为盆形,有的在甑中部附加耳(相当于今日的把手),仅作为蒸具使用,不再用于烤制食物。

▲跨湖桥遗址博物馆展出的陶甑。

春秋战国时期,甑与釜并成为主要炊器,甑的附耳退化,形状与盆几乎一致。

秦汉时期金属炊具开始广泛制造和使用,甑的形体可以无限扩大,其蒸制也不限于单一粮食品种。

东汉墓葬中出土的陶灶台明器往往由灶台、郭、甑、盆组成,同时伴出大量实用陶器及陶灶、陶囷等模型明器。

那么,甑到底是如何用的?

李萌葳揭开了谜底,甑在使用时需要将甑底套在鼎、釜等器口上,通过下煮上蒸的方式来蒸熟食物,可以说,甑就是如今我们常见的蒸笼的雏形。

甑是人类利用蒸汽的最早实践

你可别小看了陶甑这个发明。

李萌葳说,陶甑是人类最早利用蒸汽来烹饪食品的炊具,它的出现意味着人类结束了只能火烤和水煮来加工食物的历史。

在两汉时期出现的甑与锅的组合满足了日常炊煮食物的需要,影响使用范围迅速扩大,与之相符的是各种各样蒸制而成的食品——馒头、包子、蒸菜、蒸肉等。

▲百姓家中使用的陶甑。

除了被用作厨具之外,甑在两汉时期也逐渐成为文化的载体之一,《后汉书·范冉传》曾记载一首《闾里歌》:“甑中生尘范史云,釜中生鱼范莱芜”形容家中贫穷断炊的情况,后来演变成为一个成语“甑尘釜鱼”。可见甑不但是一种厨具,更是古代精神文化重要组成部分。

李梦葳说,陶甑的出现,不仅结束了人类只能吃烧烤和水煮食物的历史,还具有更深远的文化意义。它是人类利用蒸汽蒸制食物的最早实践,也成就了中国人世世代代、延续至今的一种独到的烹饪方式——“蒸”文化。

(本文图片由重庆市文物考古研究院提供)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号