初冬的山城,重庆市南岸区涂山路140号,小雨淅淅沥沥落在美国大使馆海军武官处旧址的灰砖红窗上。

▲美国大使馆海军武官处旧址。兰世秋 摄

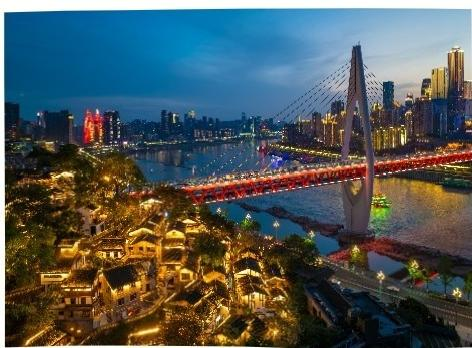

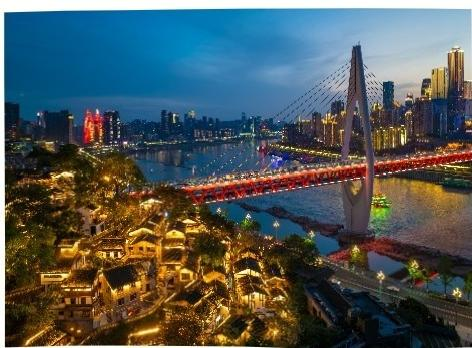

此刻,我站在这里——85年前,美国人雷伊·斯科特扛着16毫米摄像机拍摄的地方。越过澄澈的长江,对岸的渝中半岛尽收眼底:黄墙青瓦的湖广会馆、鳞次栉比的高楼、停靠在码头的黄金游轮……一切都那么祥和美好。

85年前的8月19日,同样的位置,江对岸却是一幅人间地狱般的恐怖画面:轰炸声振聋发聩,长江上翻起巨大的水柱,火光冲天,房屋倒塌,尘土飞扬,重庆母城被滚滚黑烟吞噬……

这是奥斯卡获奖彩色纪录片《苦干——中国不可战胜的秘密》(以下简称《苦干》)记录下的,当天侵华日军对重庆实施“八一九大轰炸”的场景,一个又一个的惨烈瞬间,触目惊心。

▲1941年,《苦干》在美国放映时的宣传画册封面。

《苦干》由华裔女艺术家李灵爱策划筹资,雷伊·斯科特拍摄,真实记录了1939年至1940年间中国抗战大后方的社会生活景象。

2025年8月19日,重庆中国三峡博物馆内,历经中国团队11年的寻找、研究,85分钟的《苦干》修复版首次在国内完整放映。看完全片,现场观众无不垂泪。这段17分34秒的“八一九大轰炸”珍贵影像,是侵华日军暴行无可辩驳的铁证。

为什么要如此执着地发掘《苦干》?中国不可战胜的秘密究竟是什么?回到1940年这次重庆大轰炸的现场,我们可以找到答案。

随着最后一波轰炸的结束,长江边上的重庆城陷入一片死寂之中,到处浓烟四起。升腾的浓烟如双手般指向天空,希望得到上苍的怜悯,但这一切似乎都已太晚了。

——《苦干》解说词

1940年8月的重庆,一反盛夏的常态,连日阴雨绵绵。

18日凌晨1时许,一场暴雨席卷全城——这是8月最后的一次酣畅降水。

雨歇之后,乌云散尽,皓月当空,清辉洒满山城。

谁曾想,这半月来难遇的晴朗,竟成了日军觊觎的机会,一场蓄谋已久的暴行,正在向重庆民众逼近。

8月19日—20日,日本陆海军航空兵为执行其大本营制定的“101”计划,悍然对重庆发动了大机群、大编队、长时间、高频度的地毯式恐怖轰炸——“八一九大轰炸”。

19日正午,暑气蒸腾,斯科特强压着心底的震惊和恐惧,冒着生命危险,在美国大使馆海军武官处,用镜头定格下“八一九大轰炸”的惨烈实况。

▲斯科特在南岸拍摄被轰炸的渝中半岛。

在他晃动的镜头里,炸弹呼啸着划破长空,一排排房屋轰然坍塌,黑烟如狰狞恶魔般肆虐蔓延,重庆母城被绝望的阴霾笼罩。

这段十余分钟的影像,无一字旁白,却比任何语言都更具冲击力。

“独一无二,令人震撼!”中国抗战大后方历史文化研究中心主任、重庆史研究会名誉会长周勇这样描述他2014年第一次看到这段影像片段时的心境。

在此之前,这位深耕重庆大轰炸研究30年的历史学者,一直在为影像资料的匮乏而遗憾——现存的少量黑白影像,多是日军从战机上拍摄的投弹画面,轰炸的具体时间、现场细节皆模糊不清。

从上而下的视角,带着侵略者的傲慢,我们的城市显得那么渺小,仿佛这场灾难只是武力炫耀的注脚。

而斯科特的拍摄,是首次身处其间,从下往上的仰拍、从旁边往中间的平拍,近距离、完整地记录了轰炸全过程,时间、地点、场景、人物均清晰可辨。

“这是迄今为止,由西方人拍摄的,重庆大轰炸时间最准确、史实最完整、内容最翔实、画面最震撼、评论最客观的影像原始资料。”周勇的评价掷地有声。

身处其间的视角,让镜头与受难的城市同频共振,让我们真切触摸到战争的残酷与生命的坚韧。

铁证如山,不容辩驳!自2014年起,周勇便带领团队持续寻找《苦干》史料、挖掘《苦干》史实、研究《苦干》历史。

作为团队中的“中生代”,重庆图书馆研究馆员、文史专家唐伯友研究的重点,即“八一九大轰炸”。

他通过大量精细考证,对重庆遭受的这场前所未有的大屠杀、大破坏进行了精确还原。

1940年8月19日至20日,日军派出近400架次飞机,在48小时内分8批次对重庆市区,尤其是繁华商业区和密集住宅区实施轮番轰炸。

“这是历次重庆大轰炸中,日机出动飞机最多、持续时间最长、投掷燃烧弹最多、城市建筑毁坏最严重的一次恐怖轰炸。”言及此次轰炸,唐伯友难掩痛心。

▲轰炸之后,被浓烟吞噬的渝中半岛。

全民族抗战爆发后,为了彻底摧毁中国人民的抗战意志,日本侵略者对重庆城区及其周边地区进行了长达6年零10个月的无差别轰炸。暴行之下,百姓流离失所,家园化为焦土,断壁残垣间刻满苦难。

作家老舍曾在《五四之夜》一文中这样描述1939年5月4日经历轰炸之后的重庆城:“这红光几乎要使人发狂,它是以人骨,财产,图书为柴,所发射的烈焰。灼干了的血,烧焦的骨肉,火焰在喊声哭声的上面得意地狂舞,一直把星光月色烧红。”

在“八一九大轰炸”中,日军所携带的重型高爆炸弹和新型凝固汽油弹,其规模和破坏程度远超1939年的“五三”“五四”大轰炸。

斯科特的镜头如实记录下1940年8月19日重庆遭受的浩劫——

炸弹与燃烧弹如暴雨倾泻,高爆炸弹落地处,建筑瞬间坍塌,火光、硝烟与尘土交织成冲天烟柱;凝固汽油弹引爆的上千摄氏度高温,让弹着点四周瞬间沦为火海,火焰裹挟着青烟,在噼啪燃烧声中直冲云霄。

巨响、火光、浓烟、尘土遮天蔽日,重庆城陷入阴森恐怖的绝境。

这是一场来自空中的大屠杀!

面对这样的场景,斯科特接连发出愤怒的控诉:“日本人说他们要把重庆从地图上抹去。”“这里的人们承受了难以置信的非人道待遇。”

根据1940年8月20日《新华日报》的报道,几十处燃起的熊熊大火,从较场口、督邮街、演武厅、大梁子向东一直烧到了苍坪街,西边一直烧到十八梯以下,整个市区主要的繁华大道被烧成一片焦土,焚毁大街小巷30余条。市商会、新华日报营业部、时事新报营业部、川盐银行、银行公会、美丰银行等均遭炸毁。

“八一九大轰炸”造成了重庆市区至少92条街巷被毁,4309户受灾,16977人沦为难民。

《苦干》的发现者、美籍华裔电影制片人罗宾龙曾在接受媒体采访时说:“曾有人疑问,日本究竟对重庆这座城市做了什么?真的对这座城市进行了惨绝人寰的大轰炸吗?我想,在看了影片后,会有更多人去正确地认识和接受真实的历史事实。”

现在,整个重庆城都行动起来了,但人们并没有恐慌;即将到来的轰炸可能只有几分钟,但生与死的区别就在这一线之间。防空洞口排起了长队,秩序井然,每个人都有属于自己的位子。

——《苦干》解说词

轰炸之下,生活仍在继续。

在灭顶之灾到来的时候,重庆人没有号啕大哭,没有悲观绝望,只有坚定和不屈。

这份从容,在《苦干》的影像中被永久定格。

“八一九大轰炸”来临之前,预警的红灯笼升了起来。这团醒目的红色,意味着日机已经起飞,空袭即将来临,灾难正在逼近。

大街上,一位留着齐耳短发、穿着旗袍的女士抱着包裹,朝着防空洞走去,没有慌乱,只有镇定和从容;一些市民开始井然有序地乘坐轮渡,向南岸转移;消防队员们前往预定区域待命,时刻准备救援。

被市民亲切唤作“红灯笼”的物件,实则是抗战时期重庆的防空信号球。

今天很多人不知道的是,除了红色,信号球还有一种绿色的,预警时悬挂红球,警报解除则换挂绿球。唐伯友介绍:“结合拍摄线路与文献考证,《苦干》中悬挂红灯笼的报警台,正是位于中央公园与大梁子、公园路与左营街之间的制高点——山王庙信号球报警台。”

▲每当空袭迫近,满城便会飘起红灯笼。

那些年,每当空袭迫近,满城便会飘起红灯笼,它们如同沉默的见证者,陪伴着山城市民,从容地走过那段艰辛漫长的抗战岁月。

在斯科特的镜头里,流动的水果摊和“杭州茶庄”的商人,在空袭即将到来之际,仍在从容地进行着日常买卖,看不出丝毫的惊慌失措,不到最后关头,他们绝不会放弃自己的营生;在难得的轰炸间隙,天性好玩的孩子们在弹坑的积水里游泳……

▲淡定的重庆市民。

这一幕幕,正是抗战时期重庆市民真实的生活状态,是苦难中透出的蓬勃生命力。

在日机持续轰炸的几年时间里,“跑警报”成了所有重庆市民日常生活的组成部分。

▲“跑警报”的人们。

“跑警报”大致分为“走乡下”和“钻洞子”两种。“走乡下”,每当雾季一过,市民就带上值钱的东西,自动疏散到附近的乡下居住;“钻洞子”,也就是跑防空洞。

出门办事需要“看天行事”,路途遥远的事情留着阴天办理;如果遇上大太阳天,人们就得在天亮之前起身准备“长征”,只为在炸弹落下前,顺利抵达安全的防空洞。

在《苦干》中,我们看到,“八一九大轰炸”紧急警报发出后,大部分市民拿着蒲扇,戴着巨大的遮阳草帽,有的还搬着板凳、带着脸盆,有序地进入防空洞内。

林语堂之女林如斯曾回忆:“是空袭才使我忘记了富人、穷人,接近我和围绕我的人们的缺点……是空袭才使我感到战争的脉搏。”共同的境遇,使得人与人之间的距离拉近了,空袭也让大家更切身地感受到了战争的存在。

躲在防空洞里的人们,有一种劫后余生的感觉,既痛苦,又庆幸。有人在默默地等待空袭警报解除,有人在清点着离散的家人。在西南大学教授潘洵的描述里——医生的胡须闪着光,老妇人喃喃念着阿弥陀佛。这些面孔都是苦痛的,多数的人是苦痛的,除了几个对发生的事无动于衷的青年人,他们像是憧憬着未来。

防空洞里的百态是炮火下山城市民生活的缩影。“此时的重庆,并不像想象中的那样恐慌。”美国战地记者斯诺在其著作中写道,连连的轰炸,激起了山城人民对日寇深深的憎恨,“如果你没有钻过地洞,没有伏在田野里躲避直插下来的轰炸机,没有看过头颅已经破碎的母亲找寻自己儿子尸体的悲悯,没有闻过被烧死学童的焦味,你就绝不会理解这种憎恨。”

岁月流转,烽火渐远,但那段历史的印记从未消散。至今,在重庆渝中区枣子岚垭与学田湾正街交叉处,仍保留着“红球坝”的地名。

今天的红球坝,早已换了人间。火锅店与小面摊烟火升腾,街巷里的吆喝声交织着市井暖意,每一个角落都透着安宁祥和的浓浓生活气息。

谁会想到,这片如今满是烟火气的土地上,曾在抗战时期以一枚枚红灯笼的升起和落下,伴随过无数家庭的奔逃与坚守。

红球已经隐入岁月,但地名里藏着的伤痛与勇气,早已融入重庆的城市肌理,在寻常日子里,静静诉说着那段重庆人不屈的过往。

轰炸摧毁了这个国家,但轰炸能打垮建立这个国家的人吗?他们拥有强大的内心,我们看到了中国人是如何抗敌的,他们时刻都在创造着奇迹!

这就是“苦干”,刻苦地奋斗!中国人与生俱来的精神,深入在他们的灵魂与命运之中,永垂不朽!

——《苦干》解说词

轰炸刚刚结束,每一个幸存下来的人就已经开始重建家园。

消防人员第一时间奔赴火场。《苦干》记录下了这段85年前最动人的逆行。

事实上,抗战时期重庆的消防设施十分匮乏。全市只有消防车12辆、消防艇2艘、升降云梯2架,以及少量水泵、灭火器。更多的是一些原始简单的工具,如铲子、斧头、锯子、水桶、瓦扒等。但是,即便是这样原始的工具,也不能一次配齐。

大多数时候,消防人员只能凭着一腔孤勇赴汤蹈火。

没有消防车,他们便徒步攀爬崎岖山路,把沉甸甸的灭火器材扛到火场;供水中断时,他们就与老百姓一起使用人海战术——从江边挑水进城,一人接一人,一桶传一桶,将水送到火场前线。

《苦干》,就记录了这感人的场景。

在重庆历次大轰炸的救灾现场,消防人员始终冲在最前线,扛起了最危险、最艰巨的救火重任。他们,也是那场浩劫中牺牲最为惨重的群体。

▲《苦干》 记录下轰炸之后消防人员救火的场景。

“八一九大轰炸”中,重庆市警察局消防中队长王开元、分队长徐敬率队奔赴火场救灾,不幸被炸弹击中,壮烈殉职。而在长达6年多的重庆大轰炸中,共有81名消防员献出了宝贵的生命。

他们是慈爱的父亲,是亲爱的儿子,也是这座城市忠实的守护者。

1947年8月19日,重庆市消防人员殉职纪念碑在今渝中区人民公园内落成,碑铭字字泣血:消防何为,绸缪安燕。七七以还,功同抗战。

而今,这座纪念碑依然耸立在原处,青灰色的墙上镌刻着殉职消防人员的姓名,默默提醒着每一位来访者:和平之下的岁月静好,皆源于前人义无反顾地挺身而出。

轰炸之后的重庆城到处都是废墟,在《苦干》的镜头里,人们在废墟中寻找任何有用的东西,“哪怕是一根针或几片废金属”。

轰炸并没有炸垮这里的人民——

8月19日的大火之后,电线毁坏,在修理工人的努力下,3小时之后,全市重见光明。

火势猖獗,各方努力施救之际,各灾区先后设立茶粥店,8月20日共设立15处,21日共设立12处,免费供应给同胞。

8月19日,一位受难同胞望着他正在燃烧的房子,对他的孩子说:“去叫妈妈不要哭,哭也没用,明天总有办法。”

……

是的,明天总有办法!

轰炸并没有吓退这座城市的儿女们。重庆人的抗战意志不但没有因此受到挫伤,反而在苦难中团结一致,始终坚持豁达乐观,始终坚信抗战必胜,始终坚守民族尊严。

这种坚韧、这种顽强、这种不屈,是绝境中不倒的精神脊梁。它支撑着重庆人民在6年多的轰炸中“愈炸愈强”,于苦难中凝聚起抗争的力量,最终迎来抗日战争的伟大胜利。

1941年6月23日,《苦干》在美国纽约世界剧场首映,旋即引起一片惊叹。

《纽约时报》评论称,“八一九大轰炸”的影像为“迄今最震撼的电影片段之一,比伦敦空袭的场面更令人恐惧”。

《时代周报》刊文称,“它向人们展现了第二次世界大战中,所有电影都没有能够拍摄到的令人恐怖的(重庆)大轰炸场景……展现的是中国人民的英雄行动。”

二战结束后,《苦干》离奇失踪,关于“八一九大轰炸”的这段影像也被尘封,21世纪初才被罗宾龙重新发现。2014年,周勇偶然看到片段,经过极其艰苦的努力,于2015年将《苦干》引进回中国。此后,他带领团队展开了持续、系统、全面、深入的研究,创造了《苦干》的中国传奇——

出版《〈苦干〉与战时重庆》等系列图书,为历史立文。

改编制作动画电影《火凤重天》,获中美电影节“金天使奖”最佳动画电影奖。

跨越千山万水,收集素材,反复打磨,数字修复,终使《苦干》重焕新生。

……

2025年6月24日,美国洛杉矶奥斯卡博物馆,经中国团队修复的《苦干》重回首映地。8月19日,《苦干》修复版在国内首次完整放映。

在周勇看来,《苦干》将镜头对准了中国的大后方,对准了普通的中国人,以此表现艰苦卓绝的抗日战争,揭示出“中国之所以不可战胜,就是因为中国人始终充满力量和信念,始终对未来怀有不可磨灭的期待”的精神面貌。

影像从来不是为了定格苦难与悲壮——它记录下焦土上的绝望,更藏着绝境中的星火;它留存下轰炸的轰鸣,更让后世读懂从硝烟中站起、在废墟上重建的“苦干”的精神。

这便是《苦干》跨越时空依然震撼人心的原因——苦干,刻苦地奋斗,正是中国不可战胜的秘密!

▲今日繁华的南岸下浩里老街,一江之隔的渝中半岛灯火璀璨。特约摄影 郭旭/视觉重庆

这既是80多年前的历史,更是80多年后的现实。

长江水依然不舍昼夜地向前奔涌,历史从来不该被遗忘。

(本文图片除署名外均由周勇提供)

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号