红岩周刊|“铁的纪律”成为这所学校的校训

2024-06-12 16:12

编者按

正在全党开展的党纪学习教育,是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。党在重庆的纪律建设也经历了从无到有、曲折徘徊、坚定前行的宏伟历程,在重庆大地留下了老一辈无产阶级革命家、广大社会主义建设者们重视纪律建设、加强纪律教育、带头遵纪守纪以及正风肃纪反腐的生动故事。

纪律不仅仅是一种规范,更是一种精神力量。为深入挖掘这些纪律故事背后的深刻内涵,即日起,重庆日报开设《“寻纪”——寻访巴渝纪律故事》专栏,大力宣传不同时期重庆纪律实践中的生动故事和清廉重庆建设的鲜活实例。希望能让读者在品味故事中受到启发、在精神传承中得到感召,真正做到学纪、知纪、明纪、守纪。

“寻纪”——寻访巴渝纪律故事①

“千万不能培养特殊阶层和娇骄儿”

“铁的纪律”成为这所学校的校训

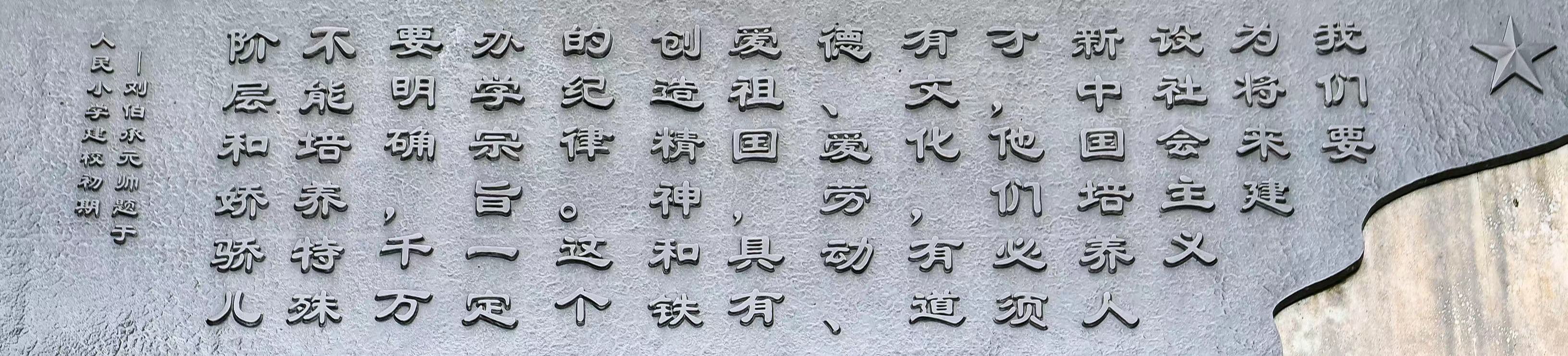

▲6月11日,中山四路,重庆市人民小学校训。记者齐岚森 摄/视觉重庆

在重庆,有一所被誉为“马背上的摇篮”的小学。曾经,她跟随刘邓大军挺进大西南。如今,她让“最美的童年在这里发生”。

她,就是历经79载的重庆市人民小学校。

这所坐落于重庆市渝中区中山四路的小学,始建于1945年,前身为晋冀鲁豫军区干部子弟校。

“办学的初衷是,为了不让部队的干部子女挤占当地有限的教育资源。”谈起学校的校史,人民小学副校长刘永红如数家珍。他说,正是基于学校学生大多数都是干部子女这个背景,建校之初,刘伯承元帅就为学校“立下规矩”——我们要为将来建设社会主义新中国培养人才,他们必须有文化、有道德、爱劳动、爱祖国,具有创造精神和铁的纪律。这个办学宗旨一定要明确,千万不能培养特殊阶层和娇骄儿。

1950年,刘邓大军南下重庆。学校一同迁到重庆,更名为重庆市人民小学校。邓小平的夫人卓琳同志是学校的首任校长,贺龙元帅是学校的首任董事。

时光斗转星移,走过79载风雨的人民小学培养了一批又一批的学生,但刘伯承元帅提出的“铁的纪律”却从未改变过,也成为了人民小学沿用至今的校训。

学校将这段校训镌刻于石上,放置在校园中心位置,使之成为校园中最引人注目的“景点”。在每学年开学之初,老师带领学生立于校训石前集体诵读校训;在毕业典礼上,老师会再次带领毕业班的学生立于校训石前诵读校训,努力把校训之精神烙印在每一名学生的思想中,成为学生一生的行为准则。

走进重庆市人民小学校,让我们一起去了解“铁的纪律”背后的故事。

教育后代要有“铁的纪律”,“不能培养娇骄儿”

1945年,在司令员刘伯承、政治委员邓小平的指挥下,晋冀鲁豫军区主力部队取得了邯郸战役的胜利。后来,党政军机关便迁到了邯郸。

彼时,一批干部集中于此,其中学龄前儿童近百人急需入学。邯郸虽是古城重镇,但累遭兵火,学校所剩不多,当地儿童入学都觉困难。为了不影响军民关系,时任晋冀鲁豫军区政治部民运部部长穰明德,根据延安时期的办学经验,计划办一所子弟学校,并向刘伯承汇报。

听了建校设想后,刘伯承非常重视:“现在是应该考虑办学校了。”思考片刻后他又说:“我们要为将来建设社会主义新中国培养人才,他们必须有文化,有道德,爱劳动,爱祖国,具有创造精神和铁的纪律。这个办学宗旨一定要明确,千万不能培养特殊阶层和娇骄儿。”

▲重庆市人民小学校训。记者齐岚森 摄/视觉重庆

不久后,在刘伯承和邓小平的支持下,学校成功建起来,取名为晋冀鲁豫军区干部子弟校,这便是重庆市人民小学校前身,而“铁的纪律”也从那时起作为了学校校训内容。

解放西南后,学校迁到重庆,定名为西南人民小学,直到1955年,才更名为重庆市人民小学校。

迁址重庆后,刘伯承仍抽空去学校视察,鼓励孩子们好好学习,为建设新中国学好真本领。在一次省军级以上干部大会上,他语重心长地说:“我们现在进城了,广大军队干部和地方干部,特别是高级干部,必须谦虚谨慎,戒骄戒躁。要防止发生李自成的悲剧,最后落个前功尽弃,毁革命成果于一旦。要做到这一点,就必须教育好后代。我们的孩子在战火中经受了洗礼,进城后切记不要对他们过分溺爱,如果在舒适的环境中变成纨绔子弟,将来就不能接好父辈的班,我们的事业也就会受到损失。”

不仅是刘伯承对学校的发展十分重视,作为校长的卓琳在校期间,从自己的孩子抓起,促进孩子们养成守纪律讲规矩的思想自觉和行为习惯。

据学校老师回忆,当时的小学分高、中、低三个年级,这一群在部队长大的孩子,个个骄野,不好调教管理,卓琳就先拿自己的孩子开刀。

那时,同学们喜爱打克郎球,往往要排队轮流上场。卓琳的孩子邓朴方和其他男孩子一样,争强好胜不服输,有时输了不肯下场。一天,正好碰到卓琳校长经过,了解情况后,让邓朴方和几个同学立正站好,要他们遵守规矩,不允许谁特殊。

1952年,卓琳离开重庆市人民小学校。以后,她再没担任过其他职务。直到2005年,人民小学迎来60年校庆,年近九旬的卓琳写来贺信:“以爱立德,教书育人,继承传统,不断创新,不娇不躁,勤奋学习,求真求新,全面发展。”信中字字透露出对学校的关心与支持,体现了共产党人求真务实、纪律严明的办学作风。

构建“廉课堂”,营造“廉环境”,让廉洁之风吹进校园

▲6月11日,中山四路,重庆市人民小学,老师带着学生在廉洁文化长廊参观。记者齐岚森 摄/视觉重庆

“同学们,你们知道我们学校的校训是什么吗?校训说不能培养娇骄儿,你们认为哪些表现是娇骄儿呢?”

“不当娇骄儿就是不当小公主、小少爷,自己的书包自己背。”

去年9月,新学期开学,人民小学校长杨浪浪按照惯例来到了一年级新生班上,为同学们上了一堂特殊的课。

之所以说特殊,是因为这堂课并不是日常的学科课程,而是一堂校史课。

人民小学办学历史悠久、红色基因厚重,校史课程一直是学校的优势和特色。在清廉学校建设中,学校结合自身特色,创新建立了“四门清廉课”推动清廉建设融入育人体系。

“学校的清廉第一课‘不做娇骄儿’,就汲取了伯承元帅‘千万不能培养特殊阶层和娇骄儿’、卓琳校长‘不吃现成饭,不穿现成衣’的精神营养。”杨浪浪介绍,在党的光荣传统引领下,重庆市人民小学校秉持刘伯承“铁的纪律”“不做娇骄儿”的办学宗旨,将纪律教育、清廉育人要求与红色基因赓续、学科课程改革、校园文化建设有机融合,系统集成育廉矩阵,培育新时代美德少年,推动清廉学校建设做出实效。

▲校长杨浪浪正在给同学们上校史课。人民小学供图

以构建清廉课堂为例,学校以劳动教育中清廉品质培养为重点,同时在语文、书法、美术等学科融入清廉文化,并组织教师梳理教材中与清廉相关内容,在各年段精心组织课堂实施,已形成优质案例及教学资源100余例,让学清廉、品清廉、写清廉、画清廉成为课堂常态。

文化沁润促进正气充盈。依托“红星耀童年”特色德育品牌,学校深入挖掘校史、校训中纪律元素和廉洁因子,打造“清廉长廊”、开展“清莲故事荟”“清廉书画展”等品牌育人活动,将清廉品质纳入学生考核,帮助孩子扣好人生“第一粒扣子”。年初,在渝中区纪委监委指导下,重庆市人民小学校获评清廉重庆建设标杆单位,“以廉育人,培养新时代美德少年”获评优秀实践案例。

正如杨浪浪所说,校训反映了老一辈无产阶级革命家对“培养什么人,怎样培养人,为谁培养人”的深切思考。在每个历史时期,都能找到校训与时代要求生动而具体的呼应,那便是涵养崇高品德和纪律意识。

“激活”独特资源,提升党纪学习教育的“高度”“深度”“广度”“效度”

“我1952年来到人民小学当老师,80年代的时候,从一名普通老师成长为校长,这几十年,我有一个直观感受,人民小学对纪律的要求是非常严格的,我相信在座的各位肯定是感同身受。”

“这么多年,我看着校训里的字字句句潜移默化到学校办学的方方面面,这样的红色基因似润物细无声般滋润着一代又一代的老师。”

“‘不能培养特殊阶层和娇骄儿’,退休多年,我依然将校训铭记于心,践之于行。”

……

人民小学有一个“传统活动”——“老党员讲校史”,邀请老校长和优秀的退休教师回到学校给在校的教职工讲述他们年轻时在人民小学的教育故事,以及自己对“铁的纪律”的理解。

作为培养人、造就人重要载体的学校,推动党纪学习教育走深走实是落实立德树人根本任务的现实需要。拥有如此丰富的红色资源,人民小学如何提升党纪学习教育的“高度”“深度”“广度”“效度”,营造风清气正的校园氛围?答案是“激活”独特资源,“根植”清廉种子。

开展党纪学习教育要抓住学习重点。人民小学分层分类开展学习教育,着眼“丰富形式、学深悟透”的目标,面向全体党员教师组织开展“一堂特殊的党课”邀请老校长讲校史;对新提任干部、年轻干部、关键岗位干部等重点对象开展党纪专题培训,在重要时间节点开展廉洁谈话;举办党纪学习教育读书班,与会党员逐一发言,结合案例深入研讨……形式多样的学习实践活动掀起了党纪学习的热潮。

“学习的目的,是为了更好地解决问题。‘铁的纪律’还要体现在学校权力规范运行的细微处。”刘永红介绍,以党纪学习教育为契机,以清廉学校建设为抓手,人民小学紧扣“三字”,筑牢学校的质量大坝。

首先是紧扣“小”“实打实”建立权力清单。学校精准梳理“小微权力”清单,从班费管理使用、学生社团招新、少先队员评比、教辅资料订阅到校服的招投标上均建立相关制度,确保职责和权力在清单范围内执行,让每项权力的行使都有章可循、有据可依。

其次是聚焦“少”“点对点”规范交流轮岗。学校聚焦“关键少数”,围绕基建、财务、招生、食堂四个“敏感节点”形成平行轮岗换岗机制,防止关系网形成和腐败行为发生。

第三是紧盯“早”“硬碰硬”纠正苗头问题。对学校潜在廉洁风险,如违法补课、收取家长礼金礼品、接受家长吃请等苗头性问题早发现、早提醒、早纠正,防止小问题变成大错误。

学校从红色基因中汲取的“营养”也变为了累累硕果:人民小学成为首批中小学党建引领创新和质量创优培育示范单位,党建工作质量显著提升,培育创建了一批有辨识度的党建工作品牌(项目)。截至目前,“百童讲党史”活动开展次数达2000余场,听众数量多达5万余人次。《红色基因增强少先队员光荣感和组织归属感的路径创新研究》获评重庆市社科联“青马工程”优秀课题。近三年,学校学生获市级以上奖项达1438人次。

如今,清廉文化正浸润校园、滋养心灵,促进最美的童年在这里发生。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号