政务机构纷纷推出“AI员工”,活儿干得怎么样?

2025-11-19 13:07

近日,中央网信办、国家发展改革委联合印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》,提出政务AI大模型部署应务求实效,切实防范“数字形式主义”。

AI与政务相结合,无疑是当下热门的风口方向。越来越多的政务机构拥抱变化,纷纷推出冠以各种名字的虚拟数字人、小程序应用等“AI员工”。记者测评发现,这些“智慧门面”能力不一,整体而言与人们设想中的“聪明”程度,可能还存在着不小的差距。

“窗口式沟通”尚无法实现

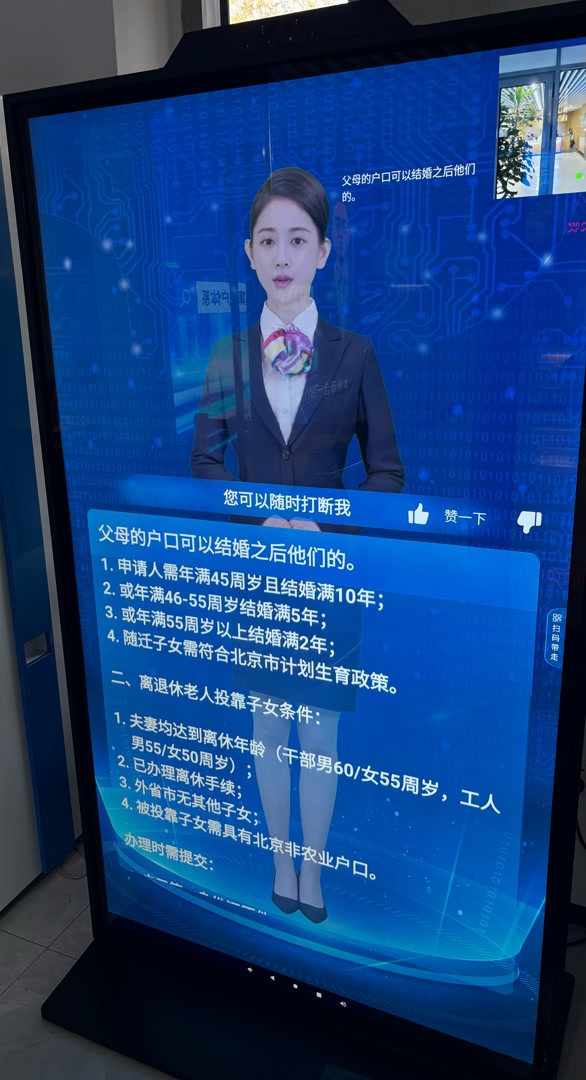

下午一时许,某街道政务服务中心正处于午休时段,但大厅侧面的24小时自助办理区仍向公众开放。步入期间,记者见到这里摆放着几台形态各异的机器,最醒目的是一块一人高的电子大屏,上面显示着一位身穿制服、面带微笑的女性工作人员形象。据此前报道,“她”是全市首个街镇级大厅“AI资讯通数字人”,可快速准确回答办事企业、群众的各类问题。

▲电子屏“AI咨询通数字人”,问题稍长时即无法准确理解。

摄像头识别到有人接近,该“数字人”发出“可以站在正前方进行语音交流”的提示。“企业注册流程”“独生子女一次性奖励政策”,记者尝试说出几个单一词条,对方均能迅速给出语音回复,屏幕上同时滚动显示相应政策条款。但当咨询稍复杂些的问题时,“数字人”便显得有些力不从心了。

例如,对于“外地父母退休后,如何投靠独生子女入京?”AI语音识别不够准确,干脆通过“捕捉关键词”,将夫妻投靠、离退休老人投靠等条款一股脑罗列出来。再如“外地父母投靠独生子女进京后,应在哪里领取独生子女奖励”这一问题,因为表达过程中出现断句停顿,AI无法将其识别为完整的一句话,没等人说完,便开始自顾自念起“独生子女”的一系列相关政策。

事实上,记者的表述已经经过了语言组织,尽量去掉了日常讲话中的思考停顿语气词等,AI理解起来依然较为吃力。如果是偏口语化、边想边问,或者先描述个人情况再问问题,这些窗口服务常见的沟通方式,目前看来通过“AI员工”是无法实现的。

向东20余公里外,一处政务办事大厅的一层角落,也摆放着一台电子屏,其上是卡通形象的“AI代言人”。在记者观察期间,办事群众人来人往,但并未有人驻足在电子屏前进行咨询。

面对记者“用的人多吗”的询问,工作人员只称,电子屏更多起到一个展示、宣讲的作用。“现在都在推AI,都得有,我们也在不断完善它的资料库,以后还会把它接入公众号。”

“数据库太小”一问三不知

对于这些主要提供咨询服务的“AI员工”,抛开其理解能力不谈,有群众疑惑,和自己在网上查资料有什么区别?“如果本来就没能力自行查询,或者对查到的东西‘不放心、不托底’,特意来到办事机构,那‘来都来了’,为什么不干脆直接咨询窗口人员更加稳妥?”

因此,越来越多的“AI员工”,和前文提及的“卡通代言人”一样,不再囿于线下电子屏展示,而被设计为可通过公众号、小程序等触达的形式。市民不必来到现场,也可在线上找到它们。辐射更广、应用更灵活的同时,也被寄予更高期待——相较用户自行查询,它们应更加便捷精准、具有行业、区域特色,甚至能查到普通平台上不好查、查不着的内容。不过,目前“AI员工”的实际能力与这样的要求间,还存在着较大差距。

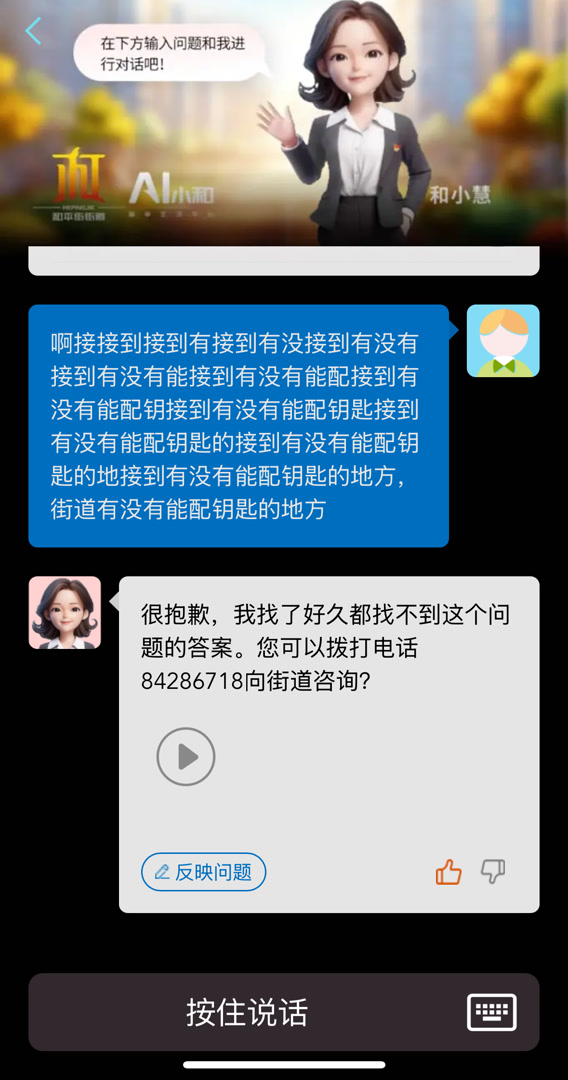

一年多前,某街道推出首批街道级利用大模型技术的AI服务平台,以实现从人力服务型向人机交互型转变。记者通过该街道的公众号,跳转进入AI平台。画面中出现一男一女两个虚拟人物形象,男性角色上方显示“政策咨询,民生问题和服务办事指南,找我就对了。”女性角色则显示,“我是您的生活服务好帮手,周边信息、便民服务全能帮你搞定。”

很显然,用户可以根据自己想要获取的信息,点击不同的人物进行咨询。然而记者点击女性角色,使用语音功能尝试提问,“街道有没有能配钥匙的地方?”发现该平台语音转文字的识别能力堪忧,一句如此简短、清晰的提问,却被识别为“啊接接到接到有接到有没接到有没有……”重复冗余、近百字的表达。

面对该问题,“女员工”回复称,“很抱歉,我找了好久都找不到这个问题的答案,您可以拨打电话向街道咨询。”记者换成文字输入方式,重新发送该问题,得到的回复依然是,“很抱歉,找不到答案。”记者又尝试文字输入,“街道内都有哪些小学?”对于如此常识性的问题,得到的回复依然是,“知识库中没有具体列出,建议联系所在社区咨询。”

▲街道的AI平台,无法识别与回答简单问题。

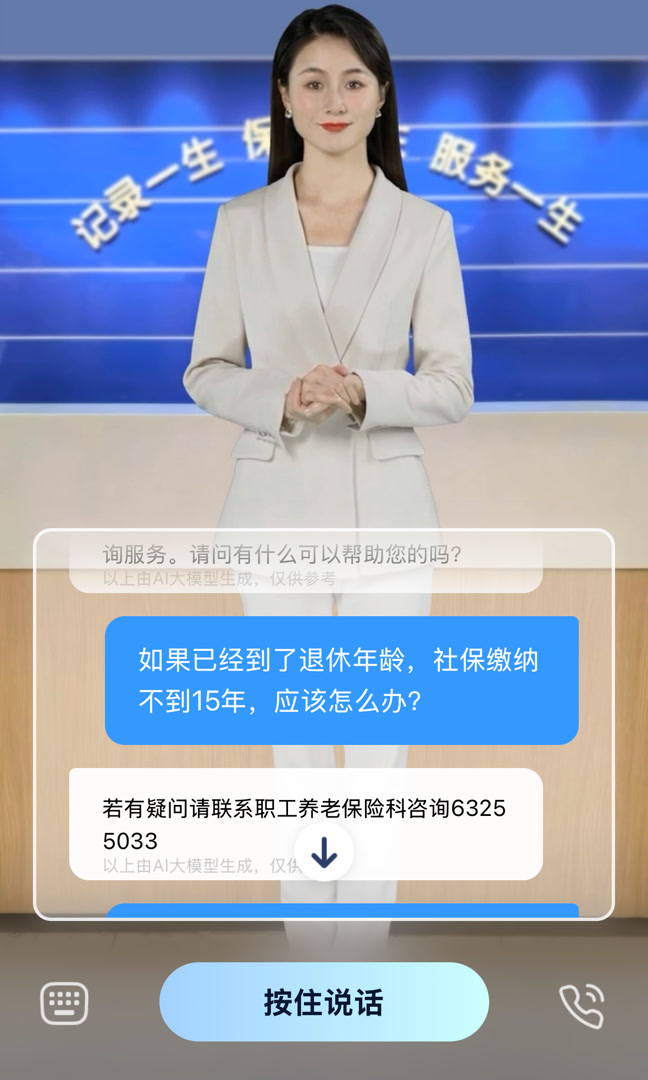

与之类似,记者使用某区社保局推出的网络互动“数字人”,向其咨询“已经到了退休年龄,社保缴纳不满15年应该怎么办?”对于这一基础问题,对方也是无法作答,只能给出职工养老保险科的电话,请提问者致电咨询。

▲网络互动“数字人”,无法解答较为基础的问题。

“预制性回答”系照本宣科

相比之下,门头沟区政府推出的政务AI数字人“门小政”,在沟通上就明显顺畅不少。记者同样尝试提问投靠政策、独生子女奖励政策等问题,发现该“AI员工”语音识别准确,即便中间有停顿、重复,也不影响理解,且支持多回合问答。此外,“门小政”专门提示,在国家和北京市规定的扶助金基础上,门头沟区财政还提供额外奖励。

昌平区政府推出的政务机器人“平平”,可通过网页版、小程序等多个端口触达,助力使用者办事“像网购一样方便”。记者进入页面,向“平平”咨询外地医保在京应用问题,经过一段时间的“深度思考”后,“平平”可以给出较为细致的回复。再针对其中某一条继续追问,“平平”也可与上一个问题联系起来,作为整体进行回复。

除了资料库范畴拓展、交互理解能力存在差异,记者发现还有的所谓AI应用,其实只是包装成交互问答样式,实际上仅支持被动调取内容。与当下语境中,人们对AI的期许相去甚远。

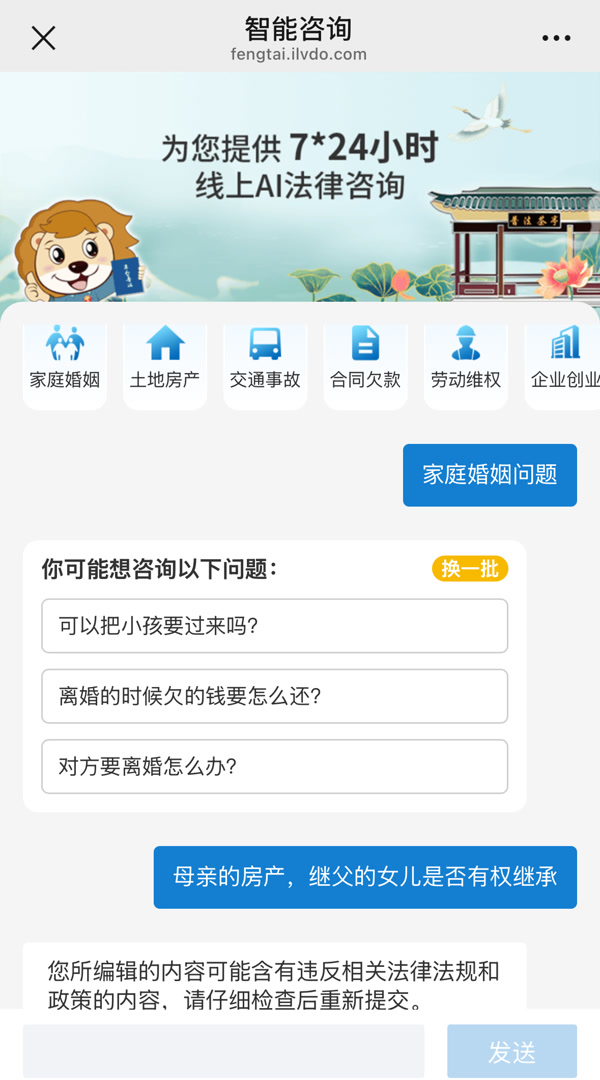

去年,某区司法局的掌上答疑平台,推出“AI法律助手”,宣称可提供7*24小时线上AI法律咨询服务。记者进入页面看到,其按照所咨询事宜方向,大致分为家庭婚姻、土地房产、交通事故、劳动维权等类目。点击相应类目后,会出现数个可选问题。

▲“AI法律助手”不支持自定义问题咨询。

记者在对话框内尝试输入一个问题:“母亲的房产,继父的女儿是否有权继承?”然而出现的回复中,并未对此做出回答,或询问要求补充进一步信息,而是称,“您所编辑的内容可能含有违反相关法律法规和政策的内容,请仔细检查后重新提交。”但从问题来看,实在称不上复杂,也看不出哪里有“违反法律法规”的字样。记者又换了一个问题,是消费领域十分常见的,“给商家打差评,消费者个人信息被挂到网上了怎么办?”得到的回复的内容也是一模一样。

记者发现,该“法律助手”的使用方式,只支持选择要咨询的领域方向,再在该类目下出现的“可能想咨询问题”中挑选所列出的数个问题之一。出来的回复,是照本宣科的法律条文,无法对输入的个性化咨询问题进行回复。这样的智能程度,只能算是预置性回答,实在不能冠以AI的名头。

建议:集约化部署 防“模型孤岛”

事实上,自DeepSeek横空出世,以其为代表的大模型与政务服务相结合之初,北京大学政府管理学院教授马亮即撰文指出,通用大模型,需要在专业政务场景预训练,对数据需求极大。“各地区各部门一哄而上和分散建设,极易带来财力浪费与资源闲置。”“需警惕诱发新的‘数字形式主义’,并酿成新‘形象工程’的风险。”

此次《政务领域人工智能大模型部署应用指引》中也强调,政务部门应探索构建“一地建设、多地多部门复用”的集约化部署模式,防止形成“模型孤岛”。避免盲目追求技术领先、概念创新,避免重复建设、无效建设,避免未审先建、建而不管,避免强制使用、无效使用……当AI炙手可热,各家各级服务机构的“智慧门面”是不是一定要有?又是不是有了就行?一些冷思考应随之跟上,勿让“伪AI”消费公众对于政务服务的信任与热情。(记者 魏婧)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号