唱好“双城记” 打造增长极|我的双城故事·开放双圈

2025-08-26 07:30

核心提示

成渝地区双城经济圈,具有连接西南、西北,沟通东亚与东南亚、南亚的独特优势,肩负在西部地区带头开放、带动开放的重任。

5年来,川渝兄弟同心,携手打造向西、向南对外开放枢纽,协同构建多式联运集疏运体系,共建高能级开放平台,持续拓展外资外贸合作新空间,不断提升双城经济圈综合枢纽功能。

▲杜浩男

渝新欧(重庆)物流有限公司运营部主管杜浩男:

兄弟协力拓展中欧班列“南通道”

新重庆-重庆日报首席记者 杨骏 实习生黄诗琪

今年7月,同一时间,各有一列中欧班列(成渝)分别从重庆团结村车站和成都青白江港驶出。两列班列都将在霍尔果斯口岸出境,经阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其等国,最终抵达欧洲腹地。

当天,渝新欧(重庆)物流有限公司运营部主管杜浩男站在发运现场,看着驶出的班列激动又兴奋。“这次开行的是‘南通道’特快班列,货物到欧洲的时间只要25—30天,相比之前的‘南通道’线路缩短了至少10天!”

近年来国际形势复杂,地缘冲突不断。为了确保重庆中欧班列稳定开行,重庆2022年率先开通了一条从霍尔果斯口岸出境,跨越里海、黑海,以铁海联运方式,抵达欧洲国家的“南通道”线路。杜浩男便是“南通道”业务的具体负责人。

“‘南通道’线路开通以来,我们一直在想办法对其进行优化。”杜浩男介绍,这是因为,受气候、硬件设施等影响,班列跑这条线路比“中通道”慢不少。

为此,那段时间杜浩男经常出差,同公司领导及相关同事一起赴土耳其实地考察了解情况。

他们发现,巴库—第比利斯—卡尔斯铁路线(又称BTK铁路)在去年5月底完成了扩能改造,可以依托其进一步优化整体线路,让“南通道”无需跨越黑海,从而减少一次铁海转运过程。

同时,杜浩男也和同事一道,持续跟沿线国家和地区的相关单位沟通,优化衔接机制,减少通关流程。

一番努力下,去年7月,重庆中欧班列“南通道”由“跨两海”转向“跨一海”、经土耳其直达欧洲腹地的线路正式开通,目前已实现常态化运行。走这条线路,从重庆到土耳其的时间压缩至21天,到德国的时间为30天左右,整体时效性大幅提升。

“南通道”所达到的效果,全国众多开行中欧班列的城市看在眼中。不少城市相继跟进开行相应线路,成都是其中之一。

“我们和成都合力打造了中欧班列(成渝)这一品牌,在‘南通道’方面,自然也是充分共享资源。”杜浩男回忆说,他自己就多次参加了与成都班列平台的会议,双方经常就中欧班列“南通道”建设方面的经验、遇到的难点进行交流探讨。

在这一过程中,双方达成了一个共识:重庆和成都,要通过中欧班列(成渝)共同拓展“南通道”。

比如,土耳其是南通道上一个关键节点,只要获得土耳其方面的支持,“南通道”在运营上就能不断优化。为此,重庆和成都多次与土耳其太平洋环球物流集团沟通,围绕中欧班列跨境运输优化、国际物流枢纽协同建设、跨境贸易便利化提升等议题开展多轮磋商。

中欧班列(成渝)在“南通道”运行上取得明显成效。

去年12月,第二届中欧班列(成渝)全球合作伙伴大会期间,中欧班列(成渝)与多个地区及行业的合作伙伴签署了一批合作协议,比如土耳其太平洋环球物流集团授牌给成渝两地班列平台运营公司“中间走廊成渝中心”,并签订中间走廊合作项目协议。

除“南通道”外,重庆和成都还在中欧班列(成渝)海外仓共同建设、供应商资源共享等多个领域实现了突破。

有关统计数据显示,中欧班列(成渝)自2021年1月1日首发以来,已累计开行超2.5万列,位居全国中欧班列品牌第一。

▲袁丁(右)在工作中。

重庆港海关物流管理科科长袁丁:

见证“沪渝直达快线”延伸入川

新重庆-重庆日报首席记者 杨骏 实习生黄诗琪

8月17日上午,一艘来自四川宜宾港的货船在重庆果园港停靠,快捷装卸分拨货物后,重新启程驶往上海港。

“我们将‘沪渝直达快线’向上游四川地区延伸,开辟出这条‘川—渝—沪’外贸集装箱班轮快线——从四川到上海仅需13天,比之前节约3—4天。”重庆海关所属重庆港海关物流管理科科长袁丁说。

“川—渝—沪”外贸集装箱班轮快线的开行,源头是“沪渝直达快线”。而袁丁所在的物流管理科,直接参与了“渝沪直达快线”建设。

长江素有“黄金水道”之称,是重庆外贸货物进出的主渠道之一。但是,这条通道也存在不少问题,比如通过三峡船闸时间长,手续也较为繁杂,许多企业为此头疼不已。

“有一次,一家企业的船舶从重庆到上海花了足足30天时间,气得企业相关负责人天天来我们这边诉苦。”袁丁回忆说。

为了解决这个问题,重庆决定和上海联动,开辟一条快速线路。作为长江下游的重要出海口,上海口岸一直以来和重庆保持紧密关系,由上海口岸进出的集装箱长期占重庆港集装箱吞吐量的70%以上。

2019年起,渝沪两地海关、港务等部门开始协作,重庆港海关物流管理科承担了部分任务。

经各方合力推动,2019年5月,“沪渝直达快线”正式诞生。这条快线两端是沪渝,集装箱船舶中途不停、一船直达,在三峡大坝采取定时过闸、快速安检等方式缩减手续、减少等待时间,下水平均时间仅需11天。

这一快线还叠加“离港确认”、内外贸同船运输等措施,让重庆至上海往返快线班轮运输时间较开行快线班轮前压缩40%以上。

“果园港是长江上游重要的中转港口,很多四川的船舶都会在这里停靠。”袁丁说,不只是四川企业,就连宜宾海关等单位的人员,也十分关注“沪渝直达快线”的情况,希望可以复制推广这一模式。

袁丁介绍,宜宾海关、泸州海关的工作人员,为此多次来到重庆港海关,交流、讨论“渝沪直达快线”向四川延伸相关事宜,比如具体线路、程序等。

2023年8月,“川—渝—沪”外贸集装箱班轮快线正式首航。“当时‘沪渝直达快线’已经运行得很成熟了,‘延伸’到四川是水到渠成的事。”袁丁说。

重庆创新政策让四川企业从中受益的案例还有很多。

以启运港退税政策为例,以前出口企业需要将货物运输到出境港口并办理结关手续后,才能向税务部门申请退税,而实行启运港退税政策后,货物在果园港启运办理放行手续后就视同出口,企业就可以向税务部门申请退税了。其中,水运采用启运港退税可提前近一个月获得退税款。

今年以来,五粮液集团进出口有限公司、宜宾凯翼汽车有限公司、德阳瑞隆机械制造有限公司等四川企业纷纷选择从果园港出口货物。上半年,在果园港口岸开展进出口贸易的四川企业超600家,同比增长4.9%,果园港集散功能进一步得到发挥。

▲李成刚(本版图片均由受访者提供)

重庆联交所集团党委委员、副总经理李成刚:

推动川渝企业跨省无障碍投标

新重庆-重庆日报记者 唐琴

“目前,川渝两地企业跨省参与招投标已实现‘零门槛’!”8月14日,记者在重庆联交所集团见到该集团党委委员、副总经理李成刚时,他手上正拿着一份最新的统计数据单:截至近日,手机CA数字证书在四川累计使用90万次。

什么是CA数字证书?李成刚解释,CA数字证书是市场主体参与电子招投标活动的“网上身份证”,“以前由于数据标准未统一,市场主体在川渝两地跨省参与招投标需要重复办理CA数字证书。”

在2021年之前,川渝两地CA数字证书的“电子密钥”是实体锁,企业需要往返川渝相关业务部门进行现场办理,耗时费力。

此外,CA数字证书由第三方机构运营,企业每年每办理一把“电子密钥”就需要花费400—600元。

改变出现在2021年。当年,在重庆联交所集团推动下,“标易证”手机CA建成投用,企业只需用手机扫二维码就可以完成认证。

不过,这只对企业在重庆招投标有用。重庆企业到四川投标,依旧需要到当地办理实体“电子密钥”。

“我们发现,自成渝地区双城经济圈启动建设以来,川渝两地企业业务往来日益频繁,川渝实现手机CA互认极具紧迫性。”李成刚说道。

2022年,李成刚开始为这个目标的实现奔波,依托川渝公共资源交易市场一体化合作的契机,与泸州等地交易中心密切对接,前后进行了几十次磋商,商讨手机CA落地方案。

终于,2023年,手机CA在泸州、南充等5个市交易中心实现互认通用,川渝手机CA互认取得阶段性成果。

“我清楚记得,第五个合作协议是和自贡市签订的。”李成刚回忆道,“协议落地的一瞬间,团队成员无不感叹:两年来数千公里的奔波、为赶进度的无数次熬夜,都是值得的!”

更大的突破是,2024年,在国家发展改革委大力支持下,重庆率先完成CA数字证书的全国互认,与四川省级公共资源交易平台实现互认,迈出历史性的一步。

至此,川渝两地企业终于不用为招投标登记往返跑、重复认证了,只需用手机扫一扫二维码,就可以实现跨省无障碍投标。

“打破川渝招投标‘枷锁’,是川渝加速推动区域市场一体化、不断统一要素资源市场众多措施中的一项举措。”李成刚介绍。

数据显示,重庆与四川共建“公共资源交易共享专区”,汇集两地市场主体14.5万家,联合发布项目信息9万余条;推出“川渝碳中和联合服务平台”,已累计完成碳排放交易2000余吨;搭建“川渝共同产权市场”,联合推介项目14万余宗,涉及金额4000亿元。

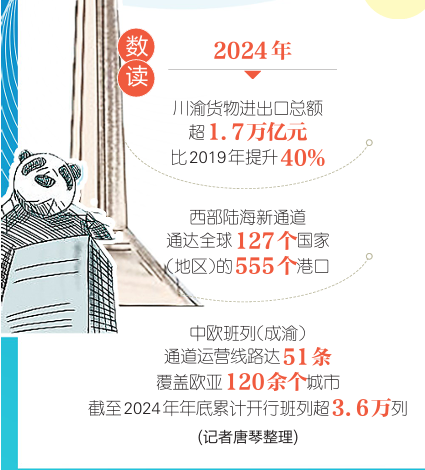

数读>>>

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号