一条洄游湟鱼反复经过监测断面53次!捕捉青海湖生命跃动瞬间→

2025-07-10 14:44

湟鱼,学名青海湖裸鲤,是青海湖生态系统中的核心物种。每年6月至8月,成群结队的湟鱼会从青海湖出发,沿着入湖河流溯流而上,开启产卵繁殖的征程。它们沿着布哈河、泉吉河等青海湖入湖河流,向着河流上游行进,最远的洄游距离能达到上百公里。

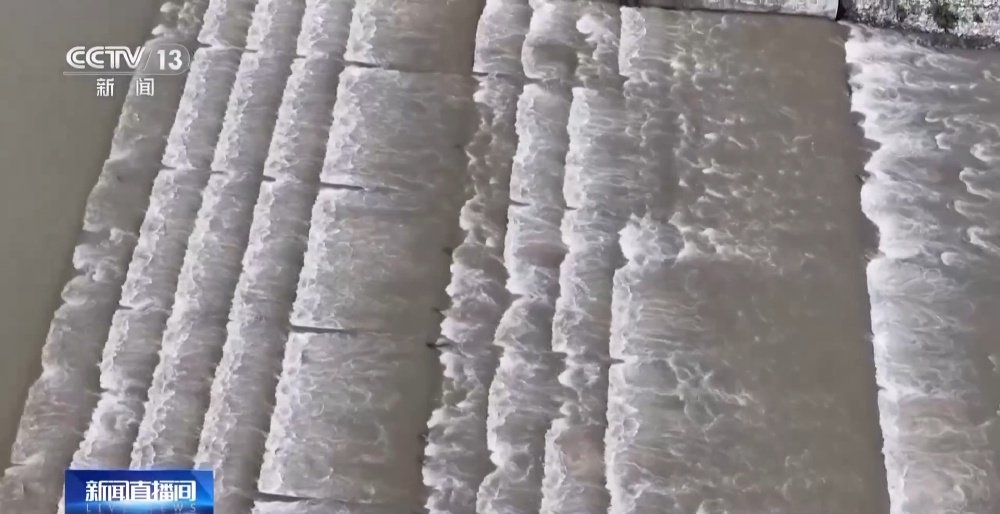

无数湟鱼在激流中跃起,形成“半河清水半河鱼”的景象。

青海湖湟鱼洄游进入高峰期

这两天是青海湖湟鱼洄游高峰期。洄游途中,湟鱼除了要面临天气变化、河水上涨带来的挑战外,还要时刻注意躲避沿途的鸬鹚、棕头鸥等水鸟的捕食。

为了让湟鱼顺利洄游产卵,青海湖周边活跃着一支支由生态管护员、牧民等组成的“护鱼小队”。

青海湖裸鲤救护中心工程师 江华敏:经过入湖资源量的调查,它的自然出苗率只有千分之二。而人工繁育能达到百分之九十五的成活率。增殖放流在青海湖裸鲤自然资源增长量中达到了百分之二十六的贡献率。

截至2024年底,青海湖裸鲤资源蕴藏量达到12.75万吨,较2023年增加0.72万吨,增长5.98%,较保护初期增长49倍。

激流勇进

直击湟鱼洄游高峰期

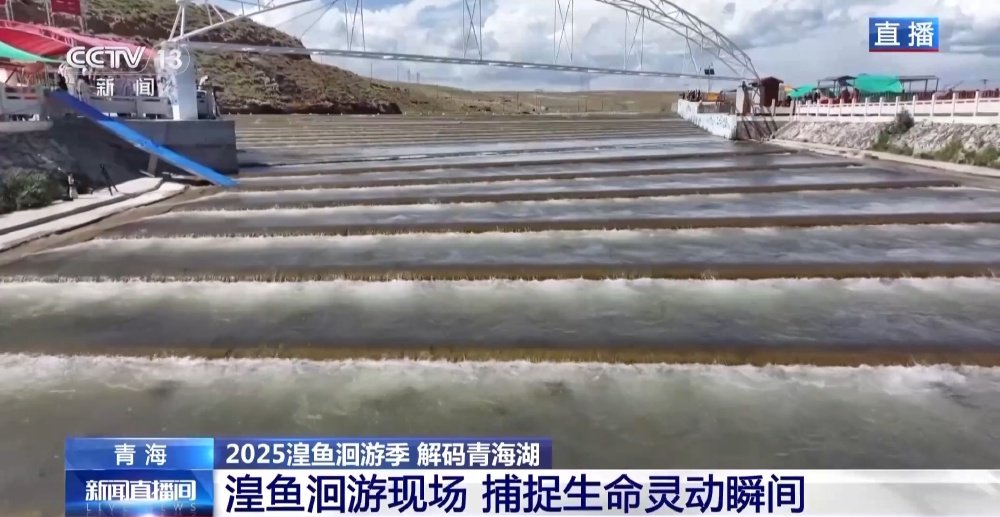

青海省刚察县的泉吉河湟鱼洄游观鱼平台视野开阔,为观测湟鱼洄游提供了得天独厚的条件。

湟鱼洄游现场

捕捉生命灵动瞬间

为方便这些青海湖的“精灵”逆流而上,泉吉河的河道,修建了一级一级的缓冲台阶,供湟鱼休息和保存体力。

湟鱼洄游时,有两个细节:

一是湟鱼喜欢躲在石头后。专家介绍,湍急水流会不断消耗湟鱼体力,而石头后方能形成相对平缓的水流区域,成了湟鱼歇脚的天然“驿站”。它们挤在石头后,短暂停歇,积蓄力量再继续前行。

二是湟鱼为应对水流冲击,会成群抱团行进。它们密密麻麻聚在一起,借助群体的力量对抗逆流。

湟鱼激流勇进

前往淡水河产卵

湟鱼洄游是一场冒险之旅,这其实是湟鱼适应自然的一种生存智慧。

青海湖湖水盐度较高,不利于湟鱼受精卵的孵化和幼鱼存活,而淡水河流为鱼卵提供了适宜的孵化环境,丰富的饵料也能助力幼鱼成长。

观鱼黑科技

解锁监测新角度

今年,泉吉河的湟鱼的观测设备有了不少新变化。

往年观鱼镜头安装架从水底支起,水流湍急时,架子底座容易被冲走,影响监测。今年的安装选择从桥体两端直接架设支架,以保障监测画面的稳定和持续。

今年的监测设备新增了水文监测模块,能实时测量水质、水温等信息。结合湟鱼AI智慧监测设备,科研人员可以综合判断湟鱼的洄游规律、习性等相关信息。

目前,通过这套全断面鱼群智能监测设备系统,科研人员已初步发现湟鱼在下午三点到四点、晚上八点到九点,洄游活力较强、数量较多,下一步还将结合温度、天气等多方面因素进一步总结相关规律。

实地探访湟鱼洄游路

由于前两天下过一场大雨,河水浑浊不清、水流湍急,许多湟鱼选择扎堆在河道两侧“溜边走”,还会找一些靠近河边的地方或者是大石头后面,稍作休息来保存体力。

暴雨过后水位下降,由于一部分鱼停留在浅滩,没有及时游回主河道,可能会发生搁浅死亡。

青海湖裸鲤救护中心高级工程师 罗颖:一般当地民众发现以后,会自发地把它放回主河道里,联系我们或者当地的行政执法人员。

“过鱼通道”是当地依据湟鱼跳跃高度、游泳耐力等参数,在河道原坝体处建成的阶梯式鱼道,每两级阶梯间高差不超过20厘米,能保障湟鱼顺利跃上阶梯、向着更高更远的地方继续溯流而上。

从2021年起,当地将PIT标记技术应用于湟鱼人工增殖放流。将一枚长12毫米、宽2毫米左右,带有特定编码的芯片注入湟鱼的腹腔中。有鱼儿游经布设在河道中的监测设备时,就能实时记录下它经过的时间、次数、停留时长等多项数据。

青海湖裸鲤救护中心工程师 付生云:像最下面的这一条信息,就是2025年7月8日凌晨1:30监测到的一条鱼,鱼身上PIT标签的编号,尾号是20839。它反复经过监测断面的次数是53次,它每次停留的时间是0.6秒。

截至目前,已经为约15万尾湟鱼做了PIT标记。自2023年PIT监测系统正式投入运行以来,共记录到约700条数据,并初步摸清了这些湟鱼的洄游轨迹变化。

洄游路上的“助产师”

助力湟鱼种群恢复

洄游时期,青海湖裸鲤救护中心的“助产师”们也会抓紧时间开展湟鱼人工授精增殖工作,助力湟鱼种群恢复。

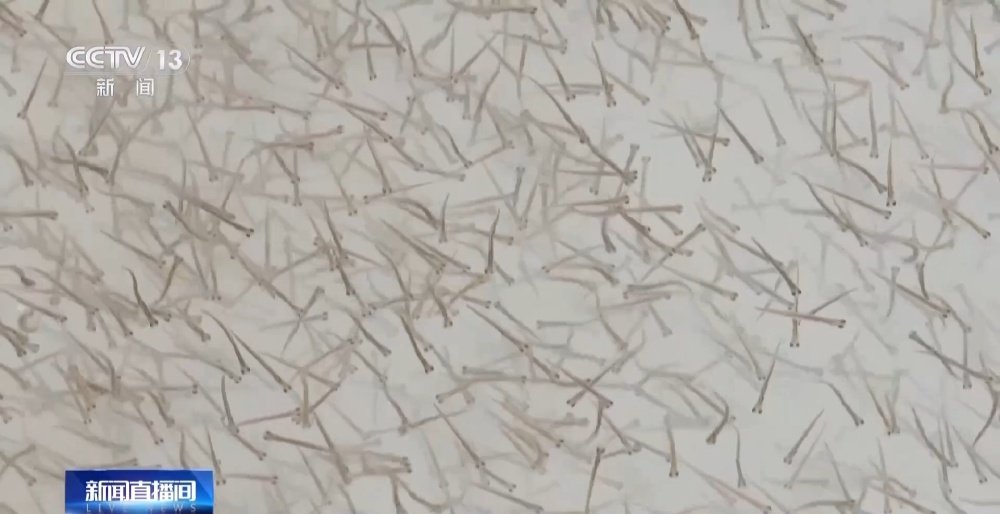

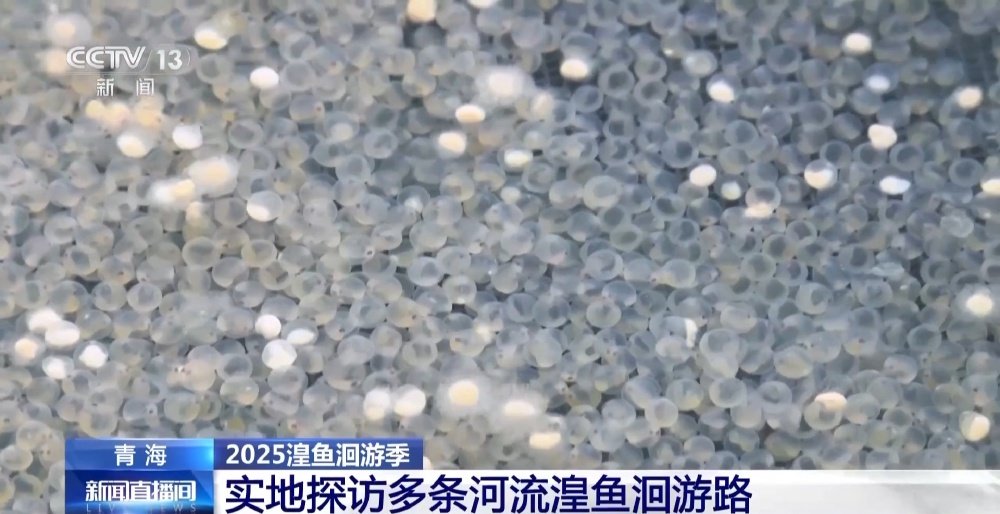

每年6月到7月,青海湖裸鲤救护中心的工作人员会来到各条流入青海湖的河流里,采集湟鱼的鱼卵,每天能够采集十几万到上百万枚受精卵。

从河道里采集来的受精卵,会在孵化盒进行孵化。经过大概一周时间,“湟鱼宝宝”们就会破膜而出。

满月后,小湟鱼们会被送到位于青海西宁市北郊的青海湖裸鲤救护中心。长到一年左右以后,再被运回青海湖周边的入湖河流中进行放流。

青海湖裸鲤救护中心工程师 江华敏:根据我们的计划,今年要完成2000万尾增殖放流大规格鱼种的任务,我们现在已经采集了1000万的鱼卵,正在积极地孵化当中。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号