社交平台上这么多“momo”,到底谁在用?

2025-04-14 22:14

在社交平台冲浪时,你有没有见过这样的用户:头像是一只脑袋大大、爪子肉乎乎的粉色小恐龙,昵称叫作“momo”。Ta好像无处不在、无所不言,在各大社交媒体上留下着印记。

其实,momo并非某个人,最初只是系统为新用户自动生成的默认昵称。本应是用来展示自我个性的头像和昵称,怎么就成了“泯然众mo”了呢?不少网友给出了答案:防搜。

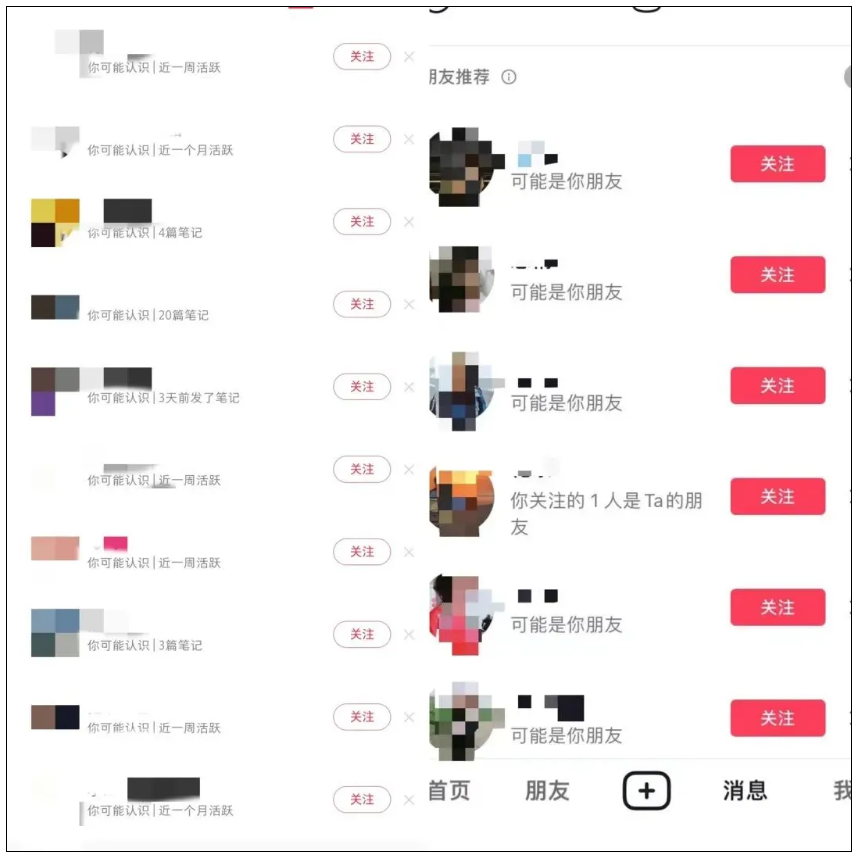

网络平台的多元化和包容性,给足了年轻人自由表达自我的空间,也为他们实现多元价值提供了更多可能。然而随着大数据算法对于互联网的介入越来越深入,各大APP相继推出熟人推荐机制,通过关联通讯录、方位等算法,给用户推荐“可能认识的人”。在虚拟空间的一条动态、一个问答,甚至给他人的一个点赞一条评论,都有可能被即时推送给同事、亲友等现实生活中的“好友”。

前不久,#你推送的人我认识,但你猜猜我们为什么不是好友?#的话题冲上热搜。有网友分享了自己的经历:“在网上发发牢骚,结果被大数据推送给了当事人”“有熟人来加好友,不想加又不得不加”。互联网的确在空间层面上拉近了人与人之间的距离,但却也让不少人苦恼于它所带来的“边界缺失感”。

做“自己”时,总怕被熟人认出,而成为“momo”后,终于可以躲在这个树洞里,说自己不敢说的话。这就不难领会,为什么在互联网世界中,越来越多的人选择这种匿名方式。这种群体行为或许可以理解为一种隐身,这种集体的“消失”换来了个体的“存在”和表达的自由,让年轻人们能够在算法的凝视和现实的裹挟中,找到一片真正属于自我的“栖息地”。

除了成为“momo”,在这场与算法的博弈中,人们还自觉形成了某些网络社交的“默契”:不用日常使用的手机号登录、频繁换头像让大数据无法识别、不主动探听同事朋友之间的账号名、关闭熟人推荐机制,就算看到“可能认识的人”也会默默点击“不感兴趣”……这些来自互联网原住民们的选择,既是对隐私的一种捍卫,也是对过度暴露的一种反思——网络空间里,该有怎样的社交距离?

也要看到,集体掩护的身份,让不少“momo”模糊了网络责任的边界。当有些“momo”肆意攻击他人时,也让无辜者因身份混淆而“背锅”,甚至给人留下了“取名叫‘momo’的都是键盘侠”的污名化印象。要知道,“momo”的出现,正因为人们对于网络暴力的反感,大家所追求的“momo”,也并非键盘侠们的“马甲”账号。

正如一位网友所言:“我不想被看见,但依然希望被听见”,这或许是个悖论,但却是当下不少人内心的真实想法。或许,这些“粉色小恐龙”存在的意义,将不再局限于定义自我,而是能让网络上的每一个声音都能够以最本真的姿态找到属于自己的回响。

文 | 朱晓帆

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号