全国新增一批高校,释放了哪些信号?

2025-04-08 10:02

近日,教育部官网密集公布了一批高等学校设置审批、备案结果,累计达26所高校。其中,新设20所(职业本科院校9所),由独立学院转设4所,更名2所,暂定及现有全日制在校生规模超过29万人。此番密集设置大批高校的举动,引发媒体和社会广泛关注。

▲图源:教育部官网

值得一提的是,本次新增的20所高校,并不都是新建的学校。其中,有9所是由高职高专升格为本科的院校。也就是说,增量主要体现在了本科院校数量的变化上。

据不完全统计,去年全年,全国新增各类高校数量超过100所,其中本科高校接近半数。今年(截至目前),已新增24所本科(不含更名的2所)和7所专科高校,进度已超过去年同期。

实际上,近年来,每年都会有大批新设的高校。随着教育强国战略的持续深入推进及高等教育战略布局的变化,这些新增高校,呈现出了一些显著的特点。

数量格局变化

向中西部地区和人口大省倾斜

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》中明确指出:新增高等教育资源适度向中西部地区、民族地区倾斜。

随着一批批新大学的设立,全国高校数量分布正在发生变化。教育部公开数据显示,河南、广东、山东、四川等人口大省,是2019年至2024年以来新增大学数量最多的几个省份。

本次公布函件所涉26所高校分别隶属于甘肃、广西、西藏、云南、湖北、湖南、山西、内蒙、河南、山东、吉林、北京、江苏、福建等16个省(自治区)和新疆生产建设兵团,涵盖了东、中、西北、西南、东北各个区域,其中中西部地区省份占一半以上,也涉及多个少数民族地区。

这反映出在新设高校时,国家对这些地区在教育资源布局上的倾斜和支持。

战略导向

重点向理工农医类倾斜

新设高校的另一个显著特点,就是重点向理工农医类院校倾斜。这也是国家战略及经济社会发展需求的必然要求。

2024年7月,教育部公布《关于开展2024年度普通高等学校本科专业设置工作的通知》,其中明确提出,加大本科专业调整力度,着力优化同新发展格局相适应的专业结构和人才培养结构。支持高校布局集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、能源、绿色低碳等关键领域。

2024年9月,《中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》中提到:扩大理工农医类专业招生规模。

2025年全国教育工作会议上,教育部提出加快建立科技发展、国家战略需求牵引的学科专业设置调整机制。

在一系列政策支持下,近年来,理工农医类高校如雨后春笋,成为新建高校的主体,尤其是高水平理工农医类院校。

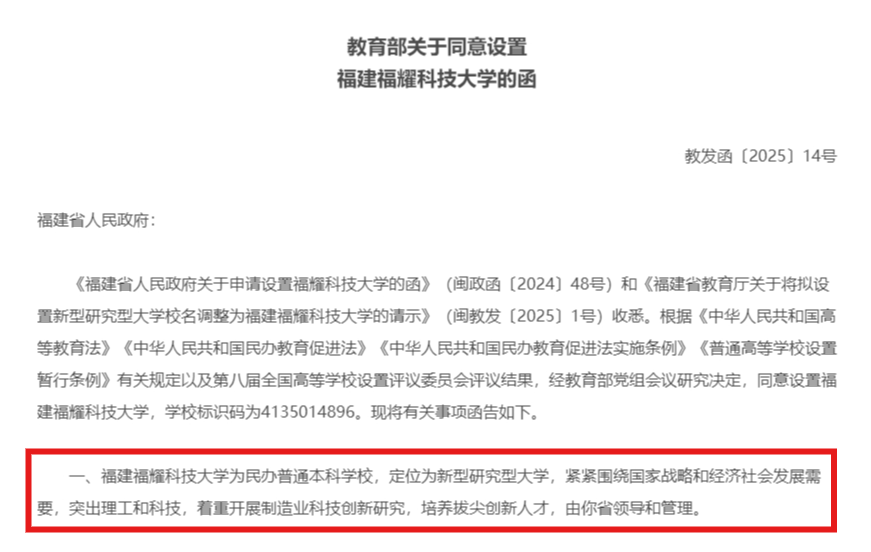

如,本次批准设立的福建福耀科技大学,教育部的批复《函件》中明确其定位是新型研究型大学。要求其紧紧围绕国家战略和经济社会发展需要,突出理工和科技。此外,教育部于2024年5月批准设立的深圳理工大学(理工类)和康复大学(医药类)均定位为高水平新型研究型大学。

▲图源:教育部官网

经梳理,本次新设的26所大学,也以理工类及医科类高校为主。如,长沙科技学院、苏州工学院、新疆工业学院、北京科技职业大学、新疆交通职业技术大学、湖北三峡航空学院、黄河水利职业技术大学、吉林铁道职业技术大学、郑州健康学院、晋中健康学院、豫北医学院、桂林医科大学、山西医药学院……

此外,今年以来,多地陆续官宣要建设地方“理工类”大学,如正在筹建的金华理工学院、滨州理工大学、湖南理工大学等。

需求牵引

加快建设“属地特色”高校

党的二十届三中全会和《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》均明确提出:要优化高等教育布局,各地各校在调整战略分布、适应地方发展需求上持续发力,更好服务区域协调发展战略和区域重大战略。

结合地方经济社会发展实际,目前,不少省市都在紧锣密鼓地建设“属地特色”鲜明的新大学。

以深圳为例,2014年至2024年间,新建了中山大学深圳校区、哈尔滨工业大学(深圳)、清华大学深圳国际研究生院等8所新大学,其中半数为理工类高校。在专业设置上,这些高校也更侧重理工科,特别是能够对接深圳高新产业发展的重点学科,如计算机、人工智能、生物科技、新能源等。

北京此次设立的北京科技职业大学,也正是首都立足新发展阶段、贯彻国家战略部署的重要举措,旨在通过职业教育改革精准对接北京城市功能定位和区域发展需求,为京津冀协同发展、重点领域创新和产业发展等重大战略提供人才支撑和创新动力。

该校第一批6个职业本科专业将于今年启动招生工作,9月份迎来首批新生。面向未来,学校确立了“三步走”战略,2025年完成“双高计划”第一周期建设任务,2035年成为中国职业教育标杆院校,2050年全面建成世界一流高水平技能型大学。

高等院校的设立

与我国学龄人口变化

及经济社会发展需要相一致

将为各地提供坚实人才保障

为城市发展注入源源不断的活力

让我们共同期待!

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号