一句“大哥我来了”,她用56年守护82座烈士丰碑

2025-04-06 10:27

在中华民族的抗战史上,有一支英雄的连队——新四军“刘老庄连”。82年前,82名勇士在江苏淮安刘老庄战斗中,面对千余名日军,用血肉之躯捍卫了国家和民族的尊严,诠释了“生命不息、战斗不止”的“刘老庄连”精神。

在江苏省淮安市青松环绕的新四军刘老庄连纪念园,有这样一位“守陵人”,为了年轻时的一句诺言,远赴他乡,坚守一生。下面我们就来看一个关于承诺的故事,故事的主人公叫李爱云。

晨曦中的新四军刘老庄连纪念园,苍松翠柏间矗立着八十二烈士纪念碑,缓缓走上阶梯的李爱云,已经是连续第56个清明节来看望哥哥们。

李爱云:大哥,我们今天又来看望你们,看望82位哥哥。

李爱云的大哥是新四军第3师第7旅第19团第4连的指导员李云鹏。1943年3月18日,在刘老庄与日寇浴血奋战中,包括李云鹏在内的82位勇士壮烈牺牲。

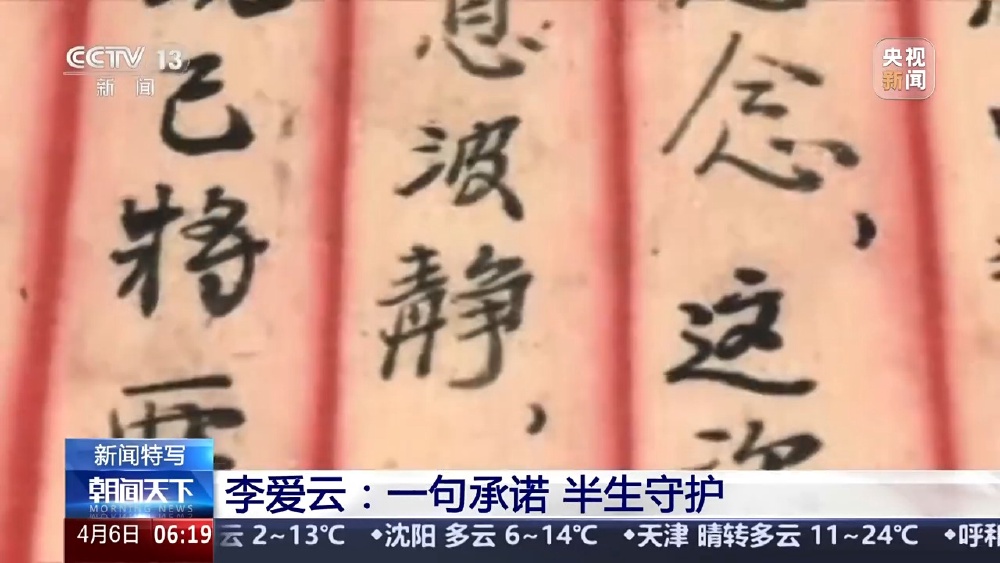

“待风息波静,凯然而归,全家团聚,以报此恩……”这是在刘老庄战斗前,李云鹏寄给家里的家书。

李爱云:待风息波静,凯然而归。他对当时的抗战充满了信心,等胜利了,我就报着喜回家。我大哥的家书是对父母的一点安慰,第二个就说明自己的奋斗目标,按照自己救国的理想去践行。

李爱云从小就对未曾谋面的英雄大哥无比敬仰,1963年,全家人从广播里得知李云鹏牺牲的准确地点就在淮阴县的刘老庄。1967年3月18日,19岁的李爱云随父母第一次来刘老庄给大哥他们八十二烈士扫墓。她说,那一天的景象如今仍历历在目。

李爱云:记得那天大概8点多,四面八方人像流水一样都涌到烈士陵园里面去,再仔细望望,哎呀,他们手里还有自己扎的那种小白花,有的拿在手里,有的挂在胸前。我说他们跟哥哥肯定是素不相识,我被当时淮阴人民缅怀烈士的那种场面感动、感染、震撼,我当时下定决心,将来我一定到大哥牺牲的地方来生活。

为哥哥和连队里牺牲的战友们守墓,带着这句承诺,1969年7月,李爱云主动要求插队到刘老庄,她一个人走到30多公里外的沛县办理了户口转迁手续,来来回回跑了二三十趟,终于如愿落户,但当时当地的条件非常艰苦。

李爱云:我的手续全部办好了,就来这里插队,生产队长把我安排在生产队一间草房,门没有门框,只有两根柱子。但是我父亲说了这样的话,你要像你大哥那样一不怕苦、二不怕死,既然来了你必须坚持到底,不能半途而废。

从插队当农民到大队民兵营副营长、从质检所普通工人到质监局的干部,无论在哪个岗位,李爱云从不向组织提任何要求。组织上给予的很多优待政策也被她一一谢绝,特招去参军,她没有去;推荐去大学读书,她放弃了;安排回家乡工作,她拒绝了。

李爱云:八十二烈士当时只有17名留下姓名,还有65名无名烈士,他们也有父母,也有兄弟姐妹,可是这些无名烈士连自己的家都没有找到。我很幸运找到了我哥哥,又到哥哥的身边,所以我不能走。

1976年的五四青年节前夕,李爱云受邀来到当时清江市第七中学讲述刘老庄八十二烈士的故事。这次宣讲让李爱云深深感到,孩子们的成长需要这样的红色历史去教育、去引导。从那以后,李爱云把宣讲红色历史作为自己生命中的一部分。收集历史资料、走访党史专家、深入实地采访,开始了她红色故事宣讲之旅。

李爱云:亲爱的刘老庄连红军小学的同学们,大家好,80多年前,就在我们脚下这片热土地,渗透着八十二位烈士的鲜血……

学生:听了李奶奶的话,我深受感动,从今以后我一定要继承革命烈士的光荣传统,刻苦学习。

鉴往事,知来者。截至目前,李爱云累计开展义务宣讲2000余场,覆盖受众20余万人次。为了传承红色基因,赓续烈士精神血脉,李爱云从女儿6岁起,每年也都会带上她到刘老庄八十二烈士陵园祭扫。李爱云告诉记者,她现在最大的心愿,就是能让更多人了解这段历史,把八十二烈士的精神传承下去。

李爱云:我的愿望就是说我要讲好八十二烈士的故事,让更多的青年知道今天的幸福生活来之不易,让烈士的精神在他们身上能够闪光,能够为国家作出更大的贡献。

(崔霞 杨潇 吴天白 杨莹)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号