世界最小心脏起搏器问世:比米粒还小,关键的自供电方法由中国博士后提出

2025-04-03 10:07

美国西北大学团队领衔,联合新加坡国立大学、中国华中科技大学等多所大学的研究者,合作开发了世界上最小的心脏起搏器,体积比一粒米还小!

北京时间4月2日,《自然》期刊发表了一项由美国西北大学教授、生物电子研究所主任约翰·罗杰斯团队领导的研究,介绍了这款堪称目前世界上最小的心脏起搏器。

▲该心脏起搏器尺寸仅为1.8毫米×3.5毫米×1毫米。受访者供图

这款微型装置的尺寸仅为1.8毫米×3.5毫米×1毫米。实验显示,它不仅能在动物模型和人类心脏组织中有效调控心跳,还能在使用完毕后自行溶解,无需手术取出。这项突破性成果或将为心动过缓患者提供一种潜在的更安全选择,尤其对心脏手术后的临时起搏需求具有重要意义。

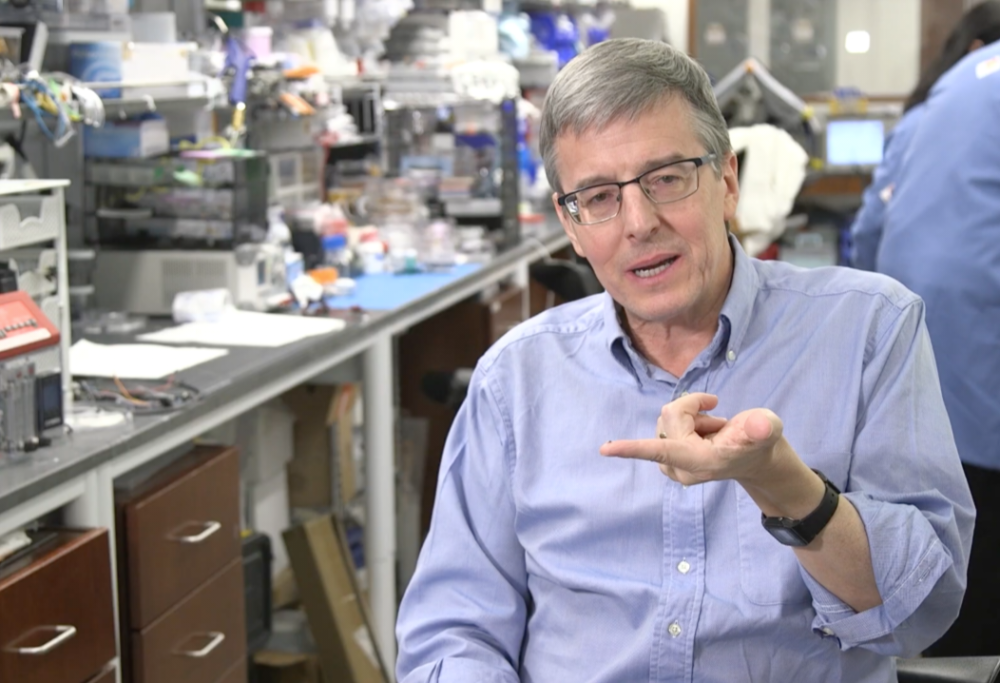

对此,红星新闻记者专访了论文通讯作者罗杰斯,了解相关技术的诞生与前景。罗杰斯是美国国家科学院、工程院和艺术与科学院三院院士,长期致力于仿生电子器件和可穿戴生物医学电子器件的研究。他在接受采访时提到,这款起搏器的体积比目前已知最小的起搏器之一——美敦力Micra还小,“按体积计算,我们的设备大约小500倍。”

“体液”自供电,无需电源和电线

3毫米切口“注射式”植入

据介绍,这款微型心脏起搏器可以通过微创植入,极大降低传统起搏器所需的侵入性手术风险,比如感染或心肌损伤。具体来说,它可以通过一种创伤很小的手术方式,即装入导入器,通过宽度小于3毫米的皮肤切口,直接注射到心外膜下心肌浅层。这一结果甚至适用于新生儿,并支持使用微创技术进行植入。

▲约翰·罗杰斯。受访者供图

过去,传统的临时起搏器虽然在治疗心动过缓(心率偏低)方面发挥着重要作用,但其侵入性的植入过程以及外部电源和导线带来的潜在风险,尤其对于儿童和体型较小的患者而言,一直是一项挑战。

令人好奇的是,这款微型心脏起搏器如何在没有电池和导线的情况下工作?关于供电方式,罗杰斯表示:“我们有一个自供电机制来支持起搏器的运行。”其内置的电极由可生物吸收的材料组成:阳极(即负极)为镁(或锌),阴极(正极)为三氧化钼。当电极接触到心脏周围的体液时,体液作为电解液,触发阳极和阴极之间的电化学反应,产生电流。

“具体而言,一个活性可生物吸收的镁合金或锌复合材料作为阳极,一个更具电正性的可生物吸收三氧化钼复合材料作为阴极。心脏组织及其相关生物液体作为电解质,形成原电池。”论文中如此描述。换句话说,这个起搏器不需要外部接入电源或替换电池,而是利用身体自身的环境“发电”,将电流传递给心脏,驱动它跳动。

光遥控起搏,配对贴片监测心电图

发现心律失常自动发光电疗

那么,如何精确控制心跳的频率和节奏?罗杰斯向红星新闻记者介绍,这款起搏器通过“光”实现无线操控。“我们使用光电晶体管(光控开关)来控制传递给心脏的电脉冲的频率和持续时间(以设定心率)。”他说。光电晶体管是一种由硅制成的微小组件,连接在阳极和阴极之间,起到开关作用。在没有光照时,它阻断电流,设备处于休眠状态;当皮肤表面的无线单元发出近红外光,光穿透组织照射到光电晶体管上时,它的电阻降低几个数量级,电路接通,电流流向心脏。

▲皮肤贴片和起搏器将配合一起工作。受访者供图

“近红外光具有深层组织穿透的特性,这使得光学方法变得很有吸引力。我们成功地用硅纳米膜双极结晶体管构建了一个可生物吸收的光控开关。”罗杰斯补充道。实验中,无论是小鼠、猪,还是取自器官供体的人类心脏,这个微型起搏器都完成了控制心脏起搏。

起搏器会配合一个贴在皮肤上的无线皮肤界面一起工作。这个皮肤贴片支持心电图数据收集、数据分析和近红外范围编程光发射,分析判断是否有心律失常。发现心律失常后,皮肤设备会发出近红外光,实现自主闭环心脏电疗。

罗杰斯说:“这个系统减少了风险,消除了传统有线临时起搏解决方案的繁琐性。”传统起搏器需要导线穿过皮肤连接外部电源,患者活动受限且有感染风险,而这款装置完全内置,依靠体液供电和光控,可以使患者摆脱束缚。

人体内可完全吸收

任务期后降解,2年多完全消失

罗杰斯告诉红星新闻记者,该装置使用一段时间后,可在体内无害溶解。

由于所有材料(包括电极、光电晶体管和封装材料)都是可生物吸收的材料,设备在完成使命(猪和人类心脏上的体外起搏实验显示连续运行约16天)后会逐渐降解成无害物质,通过肾脏排出体外。完全生物吸收的时间尺度约为1.2-2.5年。未来适当选择材料和设备设计,或可将完全吸收时间大大缩短。据悉,这项设计源于临床需求,由美国西北纪念医院的心脏外科医生提出。

▲微型心脏起搏器的导入器。受访者供图

关于制造过程中的挑战,罗杰斯表示:“自供电方法的概念是关键,同时还需要一个光学方案来控制设备。”他坦言,自供电概念是由中国博士后张亚敏提出的。在美国佐治亚理工学院攻读博士学位时,张亚敏研究电池技术,将这一想法带入项目,促成了这一创新。

本次研究主要在动物模型和离体人体心脏组织上进行了验证。至于未来在活体患者身上的应用,罗杰斯表示需经过监管流程,“任何这类救生植入物都必须通过严格的监管流程”。此外,罗杰斯表示,已有初创公司开始推动该研究的临床转化。

罗杰斯预计在两三年内启动首次人体植入的研究,使这一技术进入临床试验阶段,最终成为医生日常使用的工具,为心动过缓患者带来一项新型治疗选择。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号