“国学课”怎就成了“算命课”?起底伪“国学课”背后的圈钱逻辑

2025-03-26 19:14

“6万8,只上了一周课”“我妈交了1万多后,‘大师’说能保健康”……

日前,不少网友向记者反映称,自己的父母沉迷于网络“国学课”,这些课程往往打着“国学”“免费”等名义,吸引老年人领取所谓线上课程,他们再从中筛选出一批“信任者”后,对其巧立名目收取高昂费用。记者调查发现,类似违规课程混充网络,而且部分课程披着“国学”外衣,实则涉嫌诈骗老年人养老金。

连日来,记者通过采访多名上过此类伪“国学课”的老年人子女、涉事“国学公司”前员工后,还原此类伪“国学课”及其背后利益链。代理了多起相关案件的律师也通过记者向大众提醒,与伪“国学课”相似的,还有不少所谓的“中医养生课”“疗愈课”等,老年人辨别是否涉嫌诈骗最直观的办法是,课上是否存在虚构、夸张宣传、引导下单等情况。

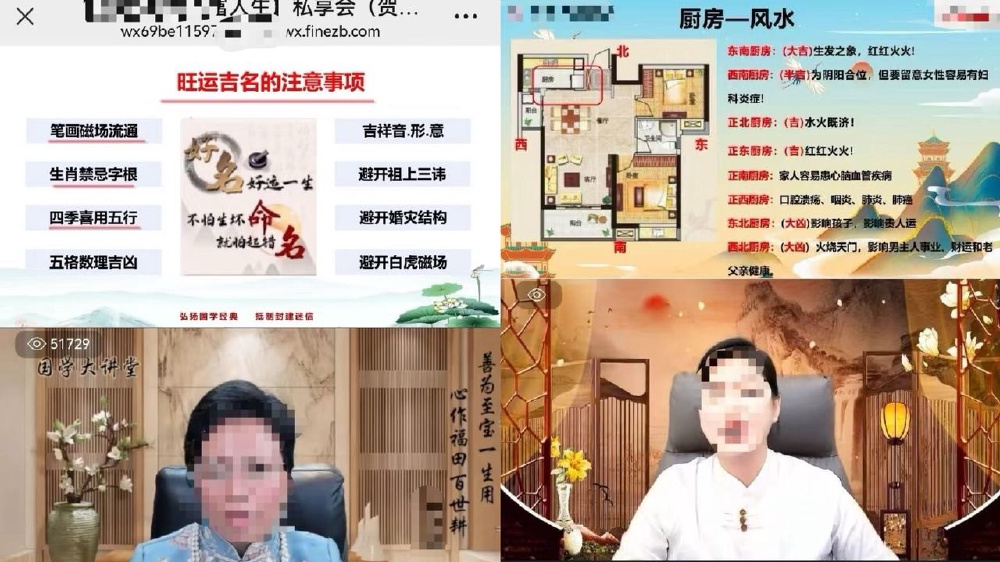

▲消费者在社交平台公开,此前听过的国学直播课截图。

“国学课”骗取老年人养老金?

“听完课,改名字两三千元,‘改命’就要五六万元,宣称改后能聚财气、旺家庭、通事业。”根据受访者描述的经历,这类“国学课”不乏花钱消灾等封建迷信内容,甚至一些自称为“国学大师”的人,还能给老年人“算出生死危机”,声称“三月不消灾,活不过七八月”……

不少听课老年人对此极易轻信,甚至还暗自庆幸“提早发现了问题”“买到了化解方法”。

近日,浙江湖州市民张斌(化名)就正因“国学课”头疼。他向潮新闻记者反映,其母亲报了线上“国学班”,该班宣称“可以改风水、改命”。其母亲沉迷于大师“理论”,不到两周时间就投入了数千元养老金。

一次,张斌母亲没有准点在直播间签到听课,便有“助教老师”电话催促“上课”。也正是看到这通电话,张斌才得知母亲在上所谓的“国学课”。随后,他在母亲手机里的一个微信群里看到,“助教老师”在群里发布上课链接,宣称“大师直播课开课了”。

张斌点开了群里多个“上课链接”发现,同个“大师”在多个课堂同步上课,而且“大师”全程没有和学员互动,这让他怀疑所谓“直播课”其实是循环播放的录播视频。在七天的网课结束后,张斌母亲在上的“国学班”,内容从“看风水”提升到“改命运”——花钱改名字、改风水、改命运等,累计消费七八千元。

张斌说,“助教老师”每天会发来数十条消息。“比如‘大师’说厨房方位不对、名字取得不好,会影响个人健康和子女命运,这让我妈很焦虑。”张斌向潮新闻表示,其母亲曾电话要求他改微信头像和名字,“大师说微信头像要用黄色底,能旺事业增运气”。后来,张斌母亲又要求他改名字,说是花钱请“大师”取了新名字,“不改名今年有劫难。”

“其实母亲在上‘网课’时,‘助教老师’要求出示户型图,宣称‘看风水’;还询问母亲是否和子女一同居住,每个月拿多少养老金等个人情况。”这些在其母亲看来顺理成章的事情,张斌则认为是“套路”,“对方先初步摸排家庭情况,如果老年人不和子女一起住,那肯定会盯得紧一点。”

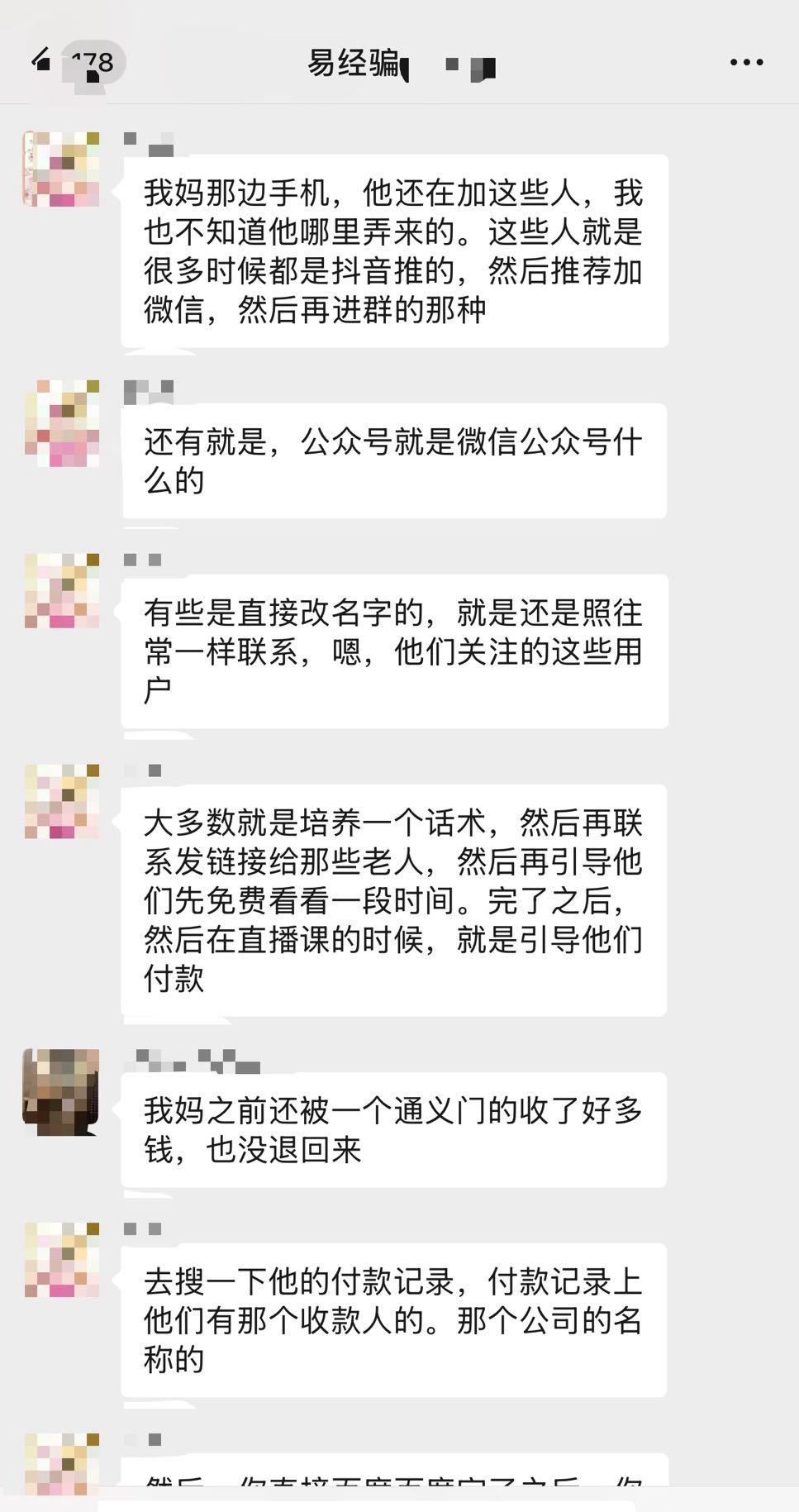

张斌说,像他母亲一样上“国学课”后被逐步“套娃式”消费的老年人不在少数。他把个人经历分享在社交平台后,湖北、湖南、陕西、江苏等多省网友联系到他,希望能了解如何维权。目前,他们组建了一个“易经骗局”的维权群,希望可以抱团“退费”。

▲维权者讲述“国学课”经历。网络对话截图

“妈妈是通过抖音推荐,加了微信,然后再被拉进上课群。”湖南的朱女士告诉记者,她在网上检索相关“国学课”信息时看到,有些宣称“免费上网课”,再把老年人拉到群里,给他们每天发上课链接,“只限于群友看到链接,诸如劝导消费等行为都相对隐蔽。”

多名受访者根据家里老年人“国学课”经历,大致还原了“国学课”“套路”模式——当“国学课”工作人员对上课人群有初步了解后,筛选出对此深信不疑的老年人,继续引导他们二次、三次消费。“其实是打着‘国学’的幌子,用风水、命理话题与老年人建立话题连接,抓住老年人希望子女、孙儿越来越好,急于花钱买捷径的心理。”朱女士向潮新闻记者表示。

此外,多名受访者还看到“大师”在直播间卖挂件,大搞“破财消灾”的封建迷信,甚至还打着“壮阳”“癌症克星”的旗号,乱开中药卖起保健品。朱女士向潮新闻记者,更离谱的是,其母亲听完“国学课”还多次说起,要加盟“国学老师”推荐的保健品店、养老院。

伪“国学课”背后的运转逻辑

湖南市民黄蕾(化名)得知母亲上“国学课”陆续花费两三万元后,她曾到江苏一家卖课给其母亲的公司应聘“国学助教”岗位,了解课程具体情况,试图摸清“国学课”背后的运转逻辑。

她说,这个岗位就是母亲称呼的“助教老师”,主要工作是通过企业微信与学员沟通,将学员引流到直播间。此外,她还负责通知学员上课,维护直播间签到率,辅助线上讲课老师解答学员问题;线上像营销课程,提高转化率。

▲受访者向记者出示曾经工作过的“国学公司”。受访者供图

黄蕾在上班时看到,公司里一张张长桌拼接在一起,桌面上摆放着台式电脑,每个员工戴着耳机紧坐在电脑前与学员们沟通。为了能容下更多“助教”,办公桌中间连块挡板也没有,“还有管理人员在背后巡逻,盯着员工不能掏出个人手机,看到就罚款50元。”

在工资构成方面,“国学助教”月薪6600元,其中5300元是底薪,300元全勤奖励,完成四单保底生意还有1000元奖金。其他让业绩,根据百分之七至百分之十几的比例提成,老年人缴费越多,提点额度也越高。

此外,“国学助教”向老年人销售一些课程,同课不同价。“比如原价3999元的课,其实可以还价,公司给的底价是2200元,能卖到啥价格看个人本事。”黄蕾告诉记者,一旦有老年人成功缴费,他们会全体鼓掌庆祝。

黄蕾认为,她应聘的“国学公司”其实是在欺骗老年人消费。“起初,工作人员告诉我工作很简单,只需要追踪老年人上课进度,课后多交流,取得他们信任后,再让他们自愿消费。”不过,这在她看来,“就是拿一个虚拟产品来骗人,但是所在公司领导觉得,这是你情我愿的消费。”

上海日盈(苏州)律师事务所合伙人刘轩硕律师专注诈骗犯罪,网络及黑灰产犯罪形势辩护,此前代理过向“国学公司”退款维权的案件。他梳理相关案件后,向公众揭开这类伪“国学课”的真实面目——

首先,相关“国学公司”通过短视频平台直播命理、风水、玄学知识来吸引老年人关注,在直播间内不定时赠送免费课程、家居风水知识宝典,或是转运头像等,要求老年人进入粉丝群、私信联系或点击相关链接来进行领取。这些课程在开课前3天一般不会有销售内容,但后面几天侧重营销,督促老年人下单。

刘轩硕介绍,实际上从免费上课到催促消费,这个过程就是把一部分不相信“国学”,或是消费能力不足的老年人筛出,留下继续听课的才是他们的后期售卖的目标客户,进而再让这些客户为“国学课”买单,达到敛财目的。

这类“国学课”是否属于新型电诈?

业内人士认为,宣扬传统文化的正规“国学课”一般不会主动打广告。“应当被打击或者存在问题的‘国学公司’往往营销手段较为激烈,比如收费目的明显,拉拢老年人听课后,以威胁、恐吓老年人手段,给老年人下生死危机,承诺改命等。”

“目前我们在办理的案件中,大多涉及周易、八字算命、风水、奇门这些内容。”前检察官、江苏容睿律师事务所律师孙沈涛认为,相关“国学课”是否涉嫌诈骗有更直观的辨别方式,如果课程内容结合非法占有为目的,编造“牛鬼蛇神”“法器开光”,或是虚编“生死危机”等,使得老年人陷入错误认识,可以直接推定为诈骗。

“一般认定为诈骗罪,按照诈骗罪的标准承担至高10年以上有期徒刑,组织者和骨干成员一般认定主犯,下级销售人员一般认定从犯,按照各自的罪责承担责任。”孙沈涛分析,如果在过程中存在其他违法犯罪行为,需要同时对其他行为承担责任,可能涉及的罪名有组织、领导传销活动罪,非法吸收公众存款罪、虚假广告罪、利用迷信破坏法律实施罪等罪名。

刘轩硕分析,这类公司如果给员工培训时就明确要求使用上述话术来营销课程,虚构公司背景及讲师身份,那么极易构成诈骗罪、利用迷信破坏法律实施罪,轻一点可能会构成虚假广告罪。如果确实不构成犯罪,也可能因为宣传封建迷信而涉嫌触犯治安管理处罚法第二十七条,被治安拘留和罚款。

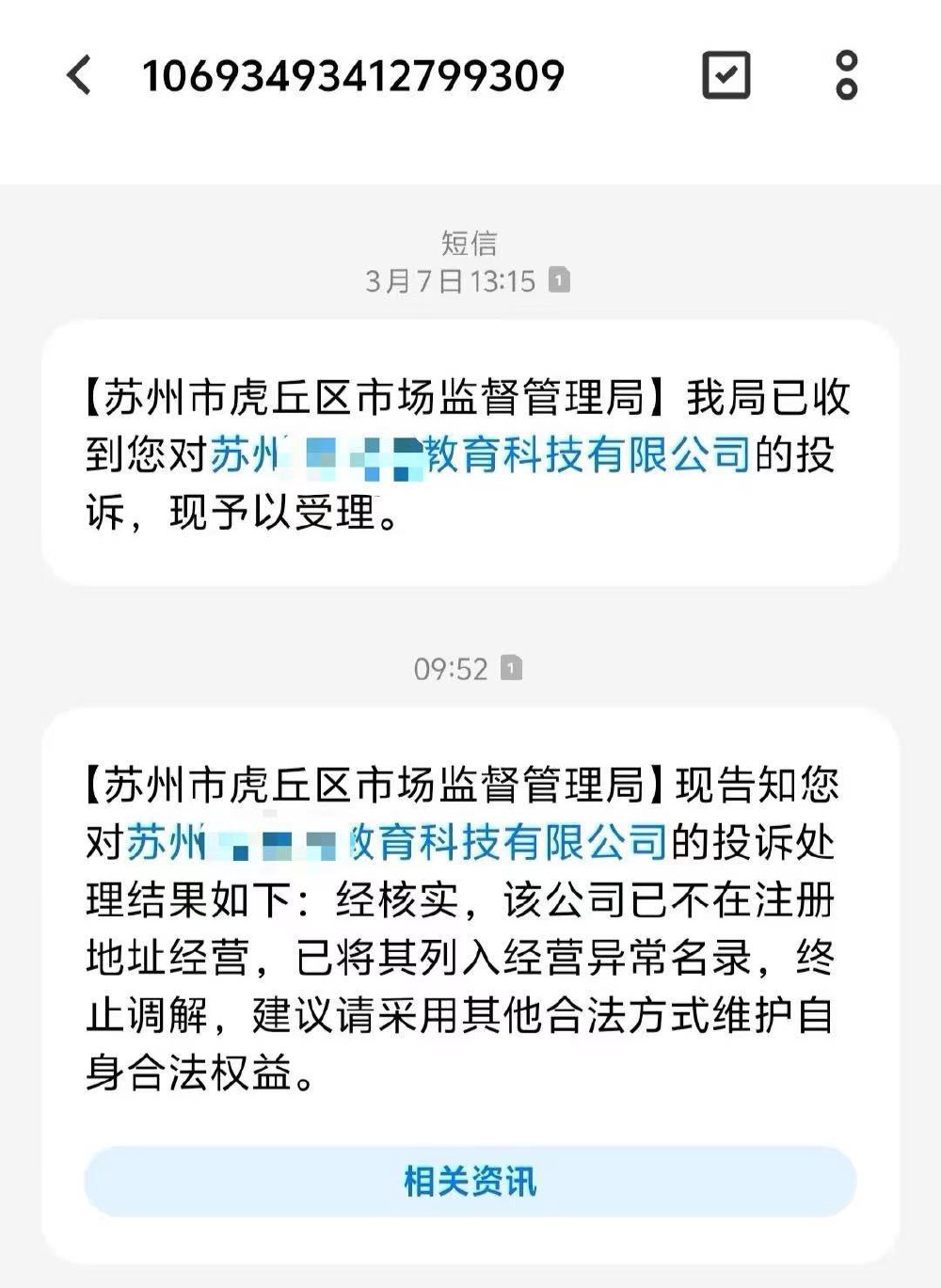

维权律师介绍,“国学课”只是其中一种,此外还有“中医课”“疗愈课”等其他项目。老年人尤其要甄别这些课程,防止被“套娃式”消费。而且老年人一旦发现在伪“国学课”上当售骗,退款维权存在现实困难。

刘轩硕举例说,该类国学公司的大量财力都花在课程前端的引流上,在行业内也叫做“打粉”,一个粉丝添加到微信需要几十元。每次开课,国学公司的“打粉”费用都极为庞大。如此高的成本,致使协商退款几乎走不通。

孙沈涛介绍,退款维权需要结合话术证明是否存在骗取财物目的,网络咨询难以完整确认话术,难以认定具有骗取或威胁等情形。此外,销售人员可能采取语音聊天、电话等形式与被害人取得联系,一般不留下书面证据,导致取证困难。

▲消费者向记者出示向“国学公司”属地市场监管部门举报后的反馈。受访者供图

此前,中央网信办也对伪国学等开展“清朗·打击违法信息外链”专项行动。官方信息显示,涉及伪成功学、伪国学、“养生课程”、理财技巧等信息,诱导网民添加好友、加入群组进而实施诈骗的直播、短视频,是本次专项行动聚焦违法信息外链问题易发多发的8个重点整治环节之一,也是人民群众反映强烈的违法信息外链问题。

因此,维权律师普遍建议,不要贪图小便宜去领取免费课程、家居风水知识、转运头像等,这些其实都是钓鱼的“钩子”。如果已经购买了相关课程,发现学不到什么有用的东西,可以通过协商退款、工商投诉或者诉讼等渠道,维护个人权益。(记者 沈译笃)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号