逐绿而行 生态修复打造绿色宜居家园

2024-06-19 07:09

推动长江经济带高质量发展 共绘美丽重庆新篇章 | 逐绿而行 生态修复打造绿色宜居家园

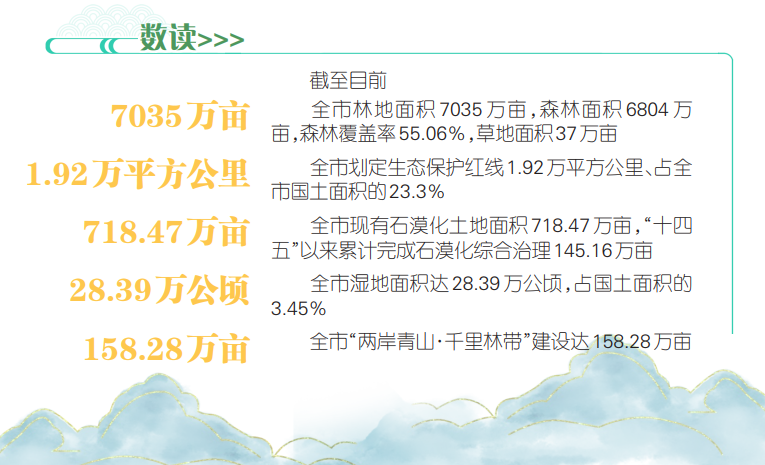

重庆地处长江上游和三峡库区腹心地带,拥有森林、河流、湿地、草甸、灌丛等各类生态系统。近年来,我市加强国土空间生态修复,以“两岸青山·千里林带”建设、石漠化综合治理、长江防护林建设等工程为牵引,恢复重建生态脆弱区植被,高水平建设美丽重庆。随着保护力度不断加大,全市生态环境持续向好。

奉节大窝社区痛定思痛关闭挣钱矿山

造林又造景 矿山变景区

▲青山环绕的奉节县青龙镇大窝社区。(本报资料图片)记者 谢智强 摄

6月10日,奉节县青龙镇大窝社区居民罗良顺家中好不热闹,20多桌酒席从堂屋摆到了院坝,都是游客提前预订的。

曾经,罗良顺因矿山开采带来的山体破坏和污染躲到外地打工;去年,他又因矿山修复变成景区而返乡,还改建自家农房发展起乡村民宿。旺季时,他一个月营业额有两三万元。

大窝社区地处奉节县南部山区,曾是四川省奉节县硫磺厂所在地。上世纪八九十年代,红极一时的硫磺厂年产硫磺7000吨,对奉节地方经济增长贡献率达到惊人的三分之一。

1998年,体制改革后的硫磺厂关停了硫磺生产线,转而发展煤炭产业。煤炭产业高峰时期,每年能吸纳大窝社区三分之二的青壮年进厂务工。

然而,发展的同时,生态环境也遭到严重破坏:植被破毁、灰尘漫天、溪水浑浊,连空气中都弥漫着刺鼻的气味。

居民们受不了恶劣的环境,纷纷逃离大窝社区,有的背井离乡到外地打工,有的拖家带口搬到了奉节县城。罗良顺选择到沿海城市打工。

痛定思痛,10多年前,大窝社区决定关停煤矿,修复满目疮痍的矿山,还大伙一片绿水青山。

经测算,大窝社区的矿山修复面积足足有2000多亩,不仅“创面”大,而且四周都是巍峨的大山,平均坡度超过60度,水土流失严重,植被复绿难度高。

“硫磺厂效益好时,大窝社区用来炼矿的高炉有60多座。”大窝社区党支部书记文金平回忆,工人们从矿井中开采硫铁矿石,再转运到高炉中焙烧制成硫磺,整个过程产生大量二氧化硫,形成的酸雨降落到地上,侵蚀了土壤。

土层修复成为治理矿山的第一步。没有先进的设施设备,居民们便自发投工投劳,扛着犁耙、锄头上坡,一锄头一锄头刨开荒山中的乱石,将表层泥土翻新到下层,改善土壤结构和松软度。

当年70多岁的陈仲权一有空就往山上跑,犁地耕土,撒播草籽。山上不通公路,只有一条2米多宽的挂肠小道,老人往返一次要一个多小时。不到一个月时间,老人穿破了3双布鞋。

刨出的土石需要进行填埋,文金平算了一笔账,即使运往最近的沙石堆场,人力和运费就需要1万多元。居民朱吉国主动请缨,提议将渣土碎石填埋到自家废弃的山坪塘里,解决了燃眉之急。

整整两年多,居民们齐心协力,经过反复深耕翻作,矿山上的土壤渐渐变得厚实疏松。

“复绿”进程中,植被的选择同样值得考究。大窝社区属于典型的喀斯特地貌,水资源短缺,许多地方常年干旱缺水。“我们对病险山坪塘进行了集中整治,从4000多米外的金凤山引来山泉水,满足植被复绿后的灌溉需求。”文金平说,最大的山坪塘面积有20多亩,他们因地制宜修筑了梯级净化池,通过栽种芦苇、香蒲、藻类等水生植物,层层吸附水中的杂质,使流向山坪塘的泉水兼具灌溉、人饮保障等多重功能。

大窝社区还通过飞播造林和人工补植,对被破坏的矿山进行增植补绿。本土植物成为植被恢复的首选。按照自然恢复,辅以人工修复的方式,文金平带领居民们引种了柏树、落叶松等根系发达、耐贫瘠、耐旱的乔木树种;结合当地海拔较高、日照充足等特点,又发展了软籽石榴、脆李等特色经果林产业,先后改造荒山4000余亩,森林覆盖率提高到90%。

如今的大窝社区,农家小院与青山绿水相映成趣。社区将造林与造景相结合,利用硫磺厂遗留下来的工业遗迹,以及社区内的峡谷、溶洞等自然风光,打造了望月湖、海豚湾等乡村旅游景点。

与此同时,大窝社区先后“冒”出了10多家民宿农家乐,返乡创业的社区居民越来越多。目前社区旅游从业者有200余人,年接待游客20余万人次,实现矿山到景区的华丽蜕变。

南川山王坪历经两次石漠化综合治理

“石头山”蝶变为彩色森林

▲南川区山王坪喀斯特国家生态公园。(本报资料图片)通讯员 罗川 甘昊旻 摄

航拍镜头下的南川山王坪喀斯特国家生态公园,成片的杉木郁郁葱葱。

6月11日清晨,山中的浓雾还未散去,护林员陈明泽就背着水壶、镰刀出门巡山。

“别看现在的山王坪林木茂盛,30多年前,这一带可是有名的‘石头山’。”50多岁的陈明泽算得上是山王坪林场最早一批职工,他经历了山王坪从“石头山”到林海的变迁。

山王坪所在的渝东南武陵山区是我市石漠化土地主要分布区,这里属于典型的喀斯特地貌,地表结构以石灰岩为主,在长年的雨水冲刷以及地表水、地下水的溶蚀下,表层土壤逐渐变得贫瘠稀薄,一些地块甚至山石裸露,土壤植被退化严重。

上世纪80年代,山王坪向石漠化发起了挑战。

“山上石头多,树苗种在石头堆里,根本活不了。”当时,陈明泽还不到20岁,每天天不亮就背着锤子、铁钎和工友在陡峭的石壁上打树窝,“用锤子砸,用钢钎敲,40厘米深的树窝,每人每天就要打二三十个。”

打好的窝子用水泥砂浆砌牢,工友们再从山脚下扛来一袋袋泥土,利用“客土回填”的方法,把每一个树窝都填上砂土,再种植树苗。

“受条件所限,当时我们主要选择柳杉、水杉等速生树种。”每一袋土、每一棵树,都是陈明泽和工友们肩挑背扛运上山的,陡峭的山路七拐八弯,为了种树,陈明泽的手肘不慎被滚落的碎石擦伤,其他工友也或多或少挂了彩。但大家没有放弃,硬是在荒山上栽下了8000余亩水杉和柳杉。

绿进石退,经过近20年的封山育林,山王坪一带的森林覆盖率从1984年的68.4%提高到96%,曾经的“石头山”里长出了一片“林海”。

2014年10月,南川山王坪喀斯特国家生态公园批准建设,林场启动了第二轮石漠化综合治理。

那年初冬,细雨绵绵,陈明泽领着刚接任林场副场长的孙成明走遍了整个山王坪,看着眼前绵延起伏的杉树林,孙成明却皱起了眉头:“只有单一树种的纯林,很容易诱发病虫害。”

随后几个月,孙成明和林场职工都在不停探讨如何调整林分结构。

自此,山王坪石漠化治理从规模化植树造林转向科学绿化,森林质量提升成为新一轮石漠化治理的主要目的。

2015年春,林场加大了对杉木纯林的抚育管护,砍掉林子里弱、小、病、残的植株,对长得过密的林地进行人工间伐。

在间伐后,林场开展了一系列补植补栽,大家扛着一捆捆枫香、红枫幼苗上山,刨土、挖坑、种植……如火如荼的补植场面打破了山林的寂静。这年春天,陈明泽一共补植了200多株新苗,双手磨出了一层厚厚的老茧。

从2015年起,山王坪林场先后进行了10余次大型的补植补栽,栽种树种以枫香、红枫、木荷等乡土树种为主,将过去的杉树纯林改造为由落叶与常绿阔叶林、灌木林等组成的喀斯特森林生态。

如今,层次丰富,季相分明的森林梯田景观成为山王坪的一张名片,吸引了大量游客,那张泾渭分明的一边绿色、一边黄色的航拍图片,更是在网上疯传,还带动周边村民实现旅游增收。

合川三江国家湿地公园巧做“加减法”

为了一片湿地搬迁一条美食街

▲合川三江国家湿地公园。(市林业局供图)

合川三江国家湿地公园是我市面积最大的国家湿地公园。

就在这个月,该湿地公园的小安溪生态修复项目通过竣工验收。

“这几年,我们巧做加减法,以自然恢复为主,人工修复为辅,在湿地公园内因地制宜种植了一批乔灌草植被,打通水系鱼道,使滨河库岸重现水清岸绿的美好景象。”合川林业局湿地中心主任李兵说。

合川地处嘉陵江、渠江、涪江三江汇流处,湿地资源丰富。合川三江国家湿地公园总面积约3800公顷,湿地面积约2500公顷,湿地率达66.99%,涉及7个镇街的51个行政村(社区)。

2016年,合川三江国家湿地公园启动建设,当地林业部门划分了湿地公园范围,进一步规范建设项目占用湿地行为,明确了支持类、控制类、禁止类建设项目占用湿地的情形,做好违规侵占湿地生态项目清理整治的“减法”。

当时,合川东津沱美食街已完成前期规划,林业部门在抽查走访中发现,项目设计违反了湿地管理条例,存在侵占湿地公园面积、影响湿地生态等问题。

“保护红线不可侵犯,更不能以牺牲环境为代价搞开发。”项目很快被叫停,当地政府责令其限时整改。

有人提议将美食街项目整体搬迁,但开发商不愿意,希望借助滨河生态打造亲水场景吸引客流。经过多轮协商,开发商最终调整规划设计方案,在保留滨河选址的基础上,将美食街项目整体后移到湿地保护红线以外。

“这几年,我们在湿地公园范围内严格禁止了房地产开发、宾馆饭店、光伏发电等损害湿地生态环境的开发项目,同时加强了对道路交通、公园等民生项目的审批管理。”李兵说。

一手做湿地生态违规侵占的“减法”,一手做复绿增绿的“加法”,一减一加,将湿地综合治理和河库生态打造有机融合。

小安溪流经合川境内的长度约16公里,过去,河流沿岸分布着大大小小的养殖场,一些农户在湿地保护区内种植蔬菜,农业面源污染导致湿地土壤退化、水体富营养化严重。

结合湿地修复,当地在小安溪实施了重点河段综合治理工程,新建2公里生态堤防,在河库沿岸栽种了芭茅、乌桕、小叶女贞等乡土树种,形成“乔灌草”结合的立体植物群落;利用小安溪两岸延绵起伏的山丘坡地,打造了一处处小微湿地,不仅起到缓冲、滞洪的作用,还为水鸟营造了栖息繁衍的空间。如今,漫步两岸,目之所及,水草摇曳,鹭鸟翩飞,水光潋滟,美不胜收。

“湿地整治后,小安溪的环境越来越好,许多珍稀鸟类也从‘稀客’变为‘常客’。”附近居民田宏伟说,他已连续3年在河岸边发现越冬的红嘴鸥,而生态修复前,这段流域很少有候鸟经停。

自湿地公园试点建设以来,合川区累计投入12.7亿元,在公园范围内先后实施了小安溪重点河段综合治理、百岁溪人工湿地恢复、合川城区涪江上段防洪护岸生态治理等一批湿地保护与恢复项目,有效改善了滨水区域生态环境。如今,湿地公园内的水质常年稳定在Ⅲ类,近600种植物、140余种鱼类、90余种鱼类在这里安了家。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号