王朴中学: 赓续红色血脉 铸牢青春信仰

2024-12-15 15:28

▲国家公祭日是进行思政教育的最佳节点

“同志们,中华人民共和国已经诞生了!重庆马上就要解放了!”

“中华人民共和国万岁!”

“中国共产党万岁!”

2024 年 11 月 27 日,北碚区静观镇王朴烈士陵园,随着德育副校长何孟的讲述,王朴烈士就义前振聋发聩、大义凛然的口号,犹如一道阳光划过阴霾的天空,照进了现场每一个人的心中……当天,王朴中学 150 名新团员,在烈士陵墓前庄严宣誓,激情澎湃的誓词,穿透陵园上空的树丛,在王朴村及静观镇的天空中久久回荡……

这是重庆市北碚区王朴中学的优良传统之一。王朴中学作为红岩英烈王朴创办的学校及其进行革命活动的主阵地,以传承红色根脉、弘扬王朴精神为己任,并依托王朴烈士陵园,构建了一套完整的“铸魂教育”体系。

“王朴烈士的精神主要表现在两个方面:一是坚贞不屈、永不叛党的坚定信仰;二是舍小家、为国家的崇高情怀。”何孟介绍,“这种精神,激励着师生们将个人的成长融入新时代民族伟大复兴的壮丽征程中,妥善处理‘小我’与‘大我’的关系,这正是王朴中学办学理念的精髓——铸魂教育。”

以史动人:英烈荣光映初心

习近平总书记指出:“历史是最好的教科书。”他在视察重庆时,高度赞扬了王朴烈士“坚贞不屈、永不叛党”的精神。所以,王朴烈士留下了丰富的教育资源和不朽的精神原动力。“我们用王朴中学的发展史,以及王朴老校长的革命斗争史为素材,以史动人,激励学生的爱国情怀及学习干劲。”何孟说。

一是迎新教育,强化初心使命。学校充分利用烈士纪念馆庄严肃穆的环境,开展形式多样的迎新教育活动,如新生入学、新教师入职、新党员新团员宣誓,激发师生爱国使命感,强化师生初心使命。

二是红色建筑,营造励志氛围。校园矗立着王朴烈士的塑像,设置了《王朴中学赋》主题文化墙及王朴一生红色主题走廊,正本楼前屹立“红色之蕴”钢雕,以王朴烈士生前接办的“正本中学”“志达中学”之名分别命名学校各大建筑……让红色文化渗透到校园的每一个角落。

三是红色故事,传承英烈精神。学校每年都要邀请王朴烈士之子王继志先生回校开办专题讲座,讲述王朴烈士的英雄事迹。“每次讲座之后,学生们都会将老先生团团围住,请求签名、解答困惑。”同时,学校还成立了“红色故事宣讲队”,宣讲队成员由 10 余名老师及每个班至少 2 名学生构成。我们不但常驻烈士陵园进行讲解,而且主动走进社区及区内外学校进行宣讲,弘扬英烈精神。

▲学生志愿者为参观者讲解

以文化人:铸魂教育沁心田

“学校将红色教育资源融入各学科教学之中,坚持以文化人,让学生在汲取学科知识的同时,感受革命先烈的伟大精神。”何孟介绍,学校持续挖掘整理王朴烈士的故事,把红色资源转化为立德树人的课程资源,不断引导师生的生命成长。

首先在学科教学之中,不断渗透红色文化。如在政治、语文、历史等学科教学中讲述革命英烈的事迹;音乐学科教授传唱红色歌曲,美术学科创作革命主题的美术作品等,引导学生以先烈为镜,洗涤思想、净化灵魂,自觉树立新时代的公民责任意识。

其次研发校本课程,不断深化红色教育。校本课程《王朴精魂》历经近二十年的不断完善,已成功申报为重庆市普通高中精品选修课程,成为各年级班会课的必修课程;学校组织编写的《信仰的启示》《党史故事青少年读本》和《王朴故事绘本》,已在学校广泛推广。与此同时,学校还成功创建成为北碚区“红色文化教育课程基地”和“‘三史三爱’高中历史课

程基地”。

三是创新课程载体,学生先烈隔空对话。学校还不断创新课程载体,以王朴烈士的故事为蓝本,自编自导自演话剧《信仰的力量》,情景剧《开学第一课》《这不是演戏》等,让学生与王朴烈士“隔空对话”,在艺术熏陶中汲取信仰的力量,完成革命精神的“光荣交接”。

以德育人:厚植情怀传薪火

王朴中学把对学生的革命传统教育放在首位,把培养学生的革命信仰和爱国情怀作为永恒的主题,将“王朴精神”融入到日常的德育活动中,坚持活动育德活动育人。

一是利用特殊节点祭扫陵墓缅怀先烈。如清明节、“9.30”烈士遇难纪念日、“11·27”大屠杀纪念日、新生入学、新教师入职、新党员新团员宣誓等,邀请家长与师生共同参与祭扫和缅怀活动,达到以德育人,厚植家国情怀的目的。

二是成立师生志愿者服务队。志愿者服务队由党员教师志愿者及学生志愿者组成,主持祭扫仪式,提供讲解服务等,服务校园、服务家乡、服务社会,传承革命薪火;

三是开展“重走荣光之路”红色研学旅行和远足活动。学校将活动融入红岩精神历史大背景中,让师生通过亲身实践,追寻先烈足迹,继承先烈精神,牢固树立革命信仰,助力成长成才。

在王朴精神的感召下,学校先后荣获“全国乡村温馨校园”“全国德育科研先进单位”“重庆市拥军优属模范单位”“重庆市红岩精神教育基地”“重庆市德育品牌学校”等荣誉称号。

▲迎新教育是王朴中学的传统之一

校馆融合:构建中学思政新范式

王朴中学毗邻王朴烈士陵园。近年来,学校为彰显办学特色,深化“王朴精神”教育,构建了“校馆合作、校地联动、多维互动”的爱国主义教育新范式,融合学校、家庭、社会和新媒体等各方面力量协同育人,传承红色基因,培育时代新人。

“校馆合作”即王朴中学与王朴烈士陵园的合作。王朴烈士陵园隶属于北碚区退役军人事务局。2017年初,王朴中学与北碚区退役军人事务局达成合作共识,开启了“校馆合作”的探索实践,形成了由北碚区退役军人事务局、王朴烈士陵园负责烈士陵园的资金保障、场地维护和修缮等,学校负责烈士陵园的日常管理,包括党员志愿者管理服务和祭奠仪式主持服

务、学生志愿者义务讲解服务等工作机制。学校党员教师及宣讲团学生成员每天轮流到烈士陵园开展志愿服务,为前来瞻仰的单位及个人提供接待和义务讲解服务。

“校地联动”即学校与地方政府之间的联动。2021年 1 月,中组部、财政部将重庆市北碚区静观镇王朴村确定为红色美丽村庄建设试点村。北碚区委、区政府及静观镇党委、王朴村委统筹整合项目资金,切实加大对王朴烈士纪念馆保护修缮力度,新建王朴公园,形成

了以王朴公园为核心,串联王朴烈士陵园、红色研学中心、王朴中学、红色大道、党群服务中心(游客接待中心)等爱国主义教育基地。王朴中学充分发挥智力支撑作用,与王朴村签订红色文化传承校地合作协议,建成北碚区党员干部廉政教育基地、北碚区委党校红色文化现场教学基地、北碚区中小学爱国主义教育红色基地。

“多维互动”即学校开展面向学校、面向社区、面向社会单位的德育、党建和团建等活动。通过祭扫、远足、讲述红色故事、参观革命遗址、开展自愿服务等形式,丰富学校爱国主义教育的教育形式,让家国情怀润泽心田。

“在王朴中学,铸魂教育是一种全面的、立体的、渗透式的教育。”何孟总结道,“正是有了这样深入骨髓的铸魂教育,王朴中学的师生们才能够在新时代的洪流中保持清醒的头脑和坚定的信念,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。”

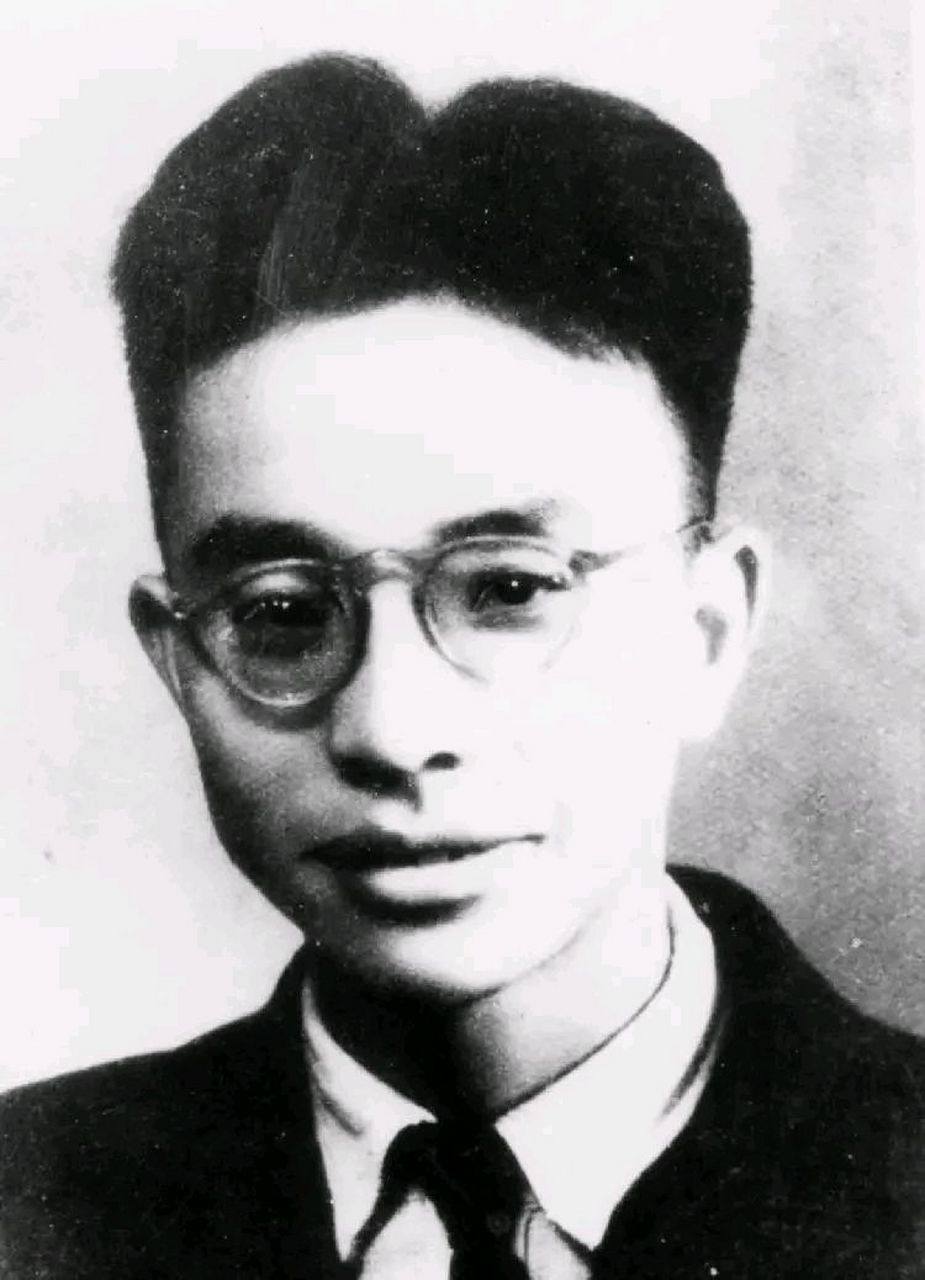

▲革命烈士王朴

链接:

永不叛党的王朴精神

王朴,原名王兰骏,1921年11月27日出生于重庆市江北县(现重庆市渝北区)仙桃乡一个富裕家庭。1944年,他考入迁到北碚的复旦大学新闻系,参与了由中共中央南方局青年组领导、复旦大学党组织创刊的《中国学生导报》工作,从此走上革命道路。

王朴中学原为重庆市静观中学校,其前身是1939年抗战时期由天津迁渝的志达中学。抗战胜利,志达中学回迁天津。

王朴为了给重庆市中共地下党打造一个活动据点,为党员干部到农村参加革命工作提供“隐身”之地,在母亲金永华的支持下,接办志达中学,设立为莲华中学高中部,并出任校长。他多次动员母亲变卖家产支持革命。他将变卖田产和房产换来的近2000两黄金全部捐给革命事业,解决了川东地下党运转资金问题。

由于叛徒出卖,1948年4月王朴不幸被捕。在狱中,面对特务提出悔过自新可以重获自由的诱惑,王朴毅然选择永不叛党。1949年10月28日,他被公开枪杀于大坪刑场,牺牲时年仅28岁。

王朴遗骸原安葬于江北红土地。解放后,党为表彰其功绩,于1957年将其迁葬于北碚区静观镇。

文/范时勇

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号