凡人微光|它是饺子馆中最好的图书馆

2025-06-30 20:24

6月30日,北碚区的谷家饺子馆里,几桌客人正埋头翻着书页。

等饺子上桌的间隙,有人轻声讨论着刚读完的章节,孩子们在绘本区安静地翻看图画。

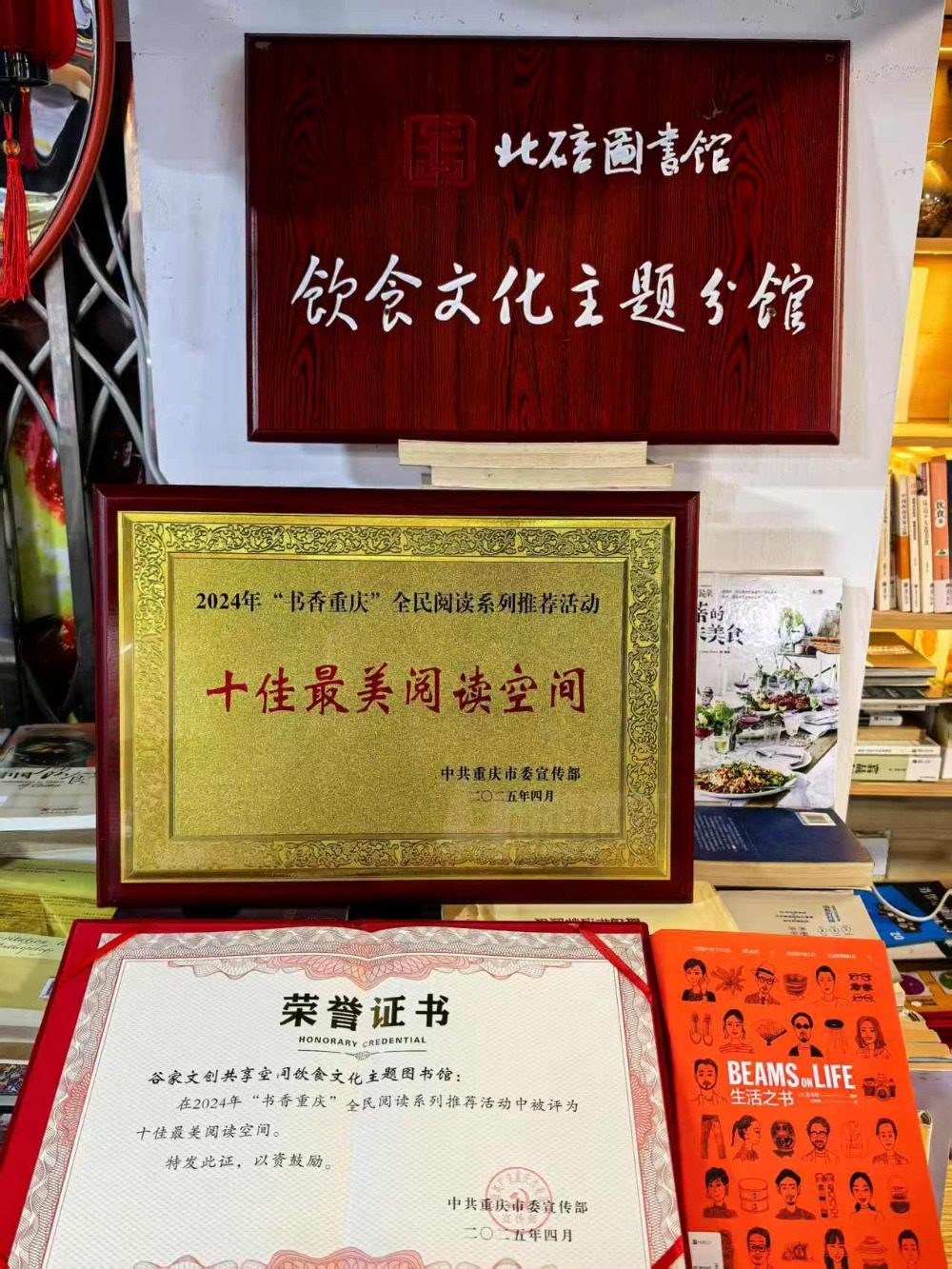

墙上挂着崭新的“十佳最美阅读空间”奖牌,菜单旁贴着本月读书会预告。

这家看似普通的社区饺子店,竟然是一家图书馆?

▲饺子馆获评“十佳最美阅读空间”称号。本文图片均为受访者供图

2004年,河北人谷子在北碚工作稳定后,把父母接来同住。本想让他们安享晚年,可老两口闲不住,总想找点事贴补家用。

一次,谷子的朋友来家吃饭,对他父母包的饺子赞不绝口,随口提议:“你们该开个店。”

家里没什么积蓄,老两口就捡来废旧轮胎当桌腿,找来旧办公桌板当桌面,拼凑出一个小摊。盛饺子的盘子,也是花色不一地凑起来的。就这样,他们在小区门口支起了饺子摊。

5年时间,靠着街坊邻居的口口相传,小摊积累了一批老顾客。一家人攒了些钱,在附近租下一间偏僻的小门面,开起了饺子店。

为了吸引顾客,谷子想了个办法:在店里腾出一小块地方,放上些旧书杂志。那时候手机还不普及,等饺子的客人可以随手翻翻书打发时间。

后来,他们还搞起自助包饺子等活动。邻居家的孩子从小吃他家的饺子长大,亲切地叫他父亲“饺子爷爷”。位置偏僻的小店,就这样在社区里扎下了根。

2020年,小店生意越来越好,地方不够用了。谷子和妻子双喜计划换个新地方。

他们对选址只有一个硬性要求:新店必须有足够的空间,能建一个真正的图书馆。

这个想法来自双喜的经历。她曾在拉萨开民宿,在那里建了一面5米高、7米宽的书墙,摆着三四千本书,取名“24小时旧书馆”,免费对背包客和当地孩子开放。

“在拉萨,网购买书不贵,但寄过去的邮费很高。她坚持用这种方式,在民宿中塞下了一间图书馆。”谷子说,妻子这段经历让他觉得,在这个生活了二十多年的社区,除了提供饺子,还应该提供些“精神食粮”。

300平方米的新店很快落成,夫妻俩开始不断往书架上添书。

2020年7月,北碚区图书馆注意到这个藏在饺子馆里的图书馆,决定在这里设立“饮食文化主题分馆”,首批送来500本书,并承诺每年更新。加上西南大学图书馆赠送的图书,以及接收的一家倒闭绘本馆的藏书,饺子书馆的藏书有近4000册。

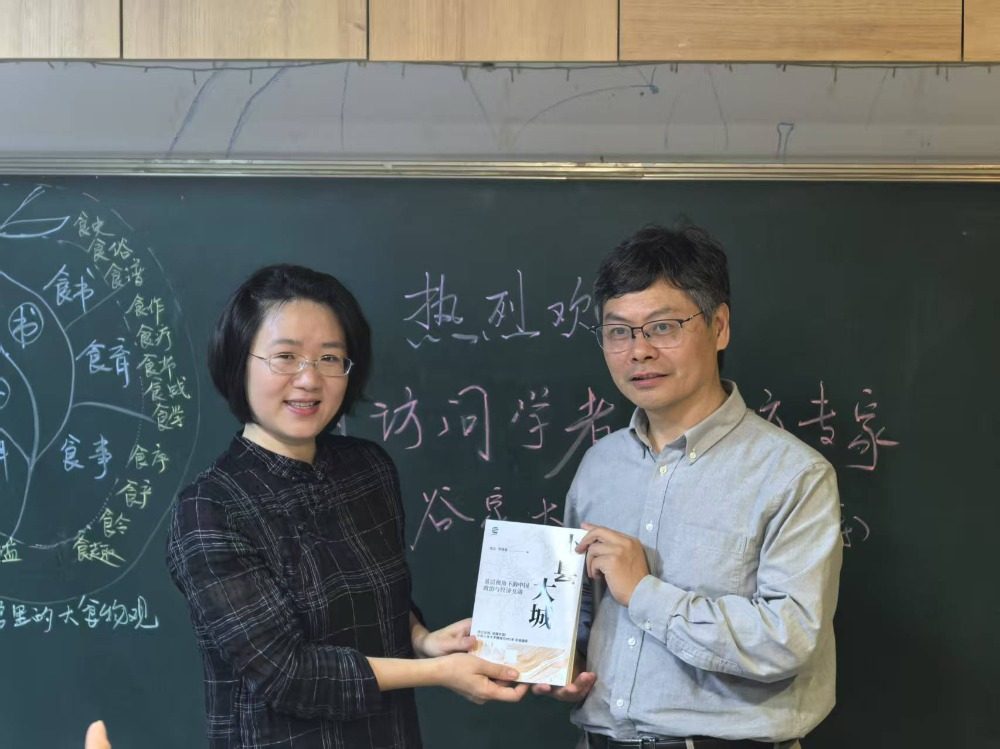

▲学者们在饺子馆内交流研讨。

书多了,人多了,新问题来了。“书是静的,还得加点动态的东西。”谷子夫妇开始琢磨。

立足打造文化空间的理念,他们陆续在图书馆里办起读书会、新书分享会,还引进了西南大学乡村振兴战略研究院及其与《重庆日报》合办的“乡学堂”人才培训项目。

饺子馆由此慢慢变成了一个文化聚集地。

“三农”专家温铁军教授成了这里的常客;“乡村访问学者”工作坊吸引了海内外学者前来交流。今年4月,这家饺子馆被评为重庆市“十佳最美阅读空间”,是北碚区唯一获此称号的社区餐馆。

如今,夫妻俩对于如何运营饺子馆有了更清晰的想法。双喜说:“社区饺子馆,生命力就在社区里,可以多结合社区孩子们的教育,搞些节气活动、美术课堂、研学体验,打造孩子和家长一起活动、学习的‘文化客厅’。”

▲全国首位“乡村访问学者”周立(右)为饺子馆赠书。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号