75年的档案故事 《那年·那事·那人:重庆1949—2024》正式发布

2024-11-16 13:06

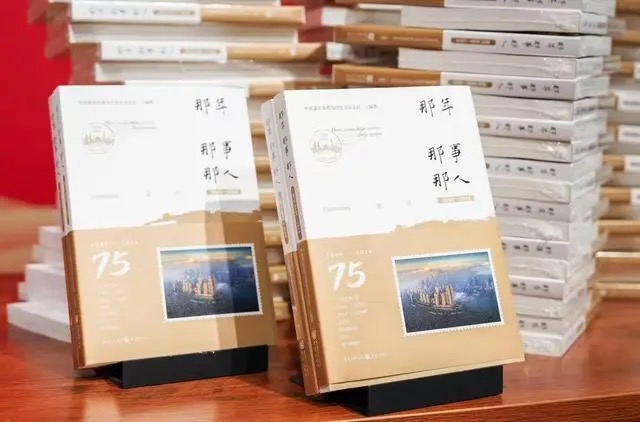

▲《那年·那事·那人:重庆1949—2024》。

11月14日下午,解放碑重庆书城内人潮涌动,一场意义非凡的新书发布会如期举行。这本备受关注的新书——《那年·那事·那人:重庆1949—2024》,以庆祝新中国成立75周年暨重庆解放75周年为契机,由中共重庆市委当代党员杂志社编撰、重庆出版集团出版,浓缩了巴渝大地的光辉岁月,描绘了一幅波澜壮阔的历史画卷。

发布会现场,书籍编撰团队与众多读者共同见证了这一重要时刻。市委宣传部副部长、市新闻出版局局长马然希在致辞中表示:“这本书以档案为基石,以故事为纽带,用翔实的资料与生动的笔触,展现了重庆人民在历史洪流中的拼搏精神和城市的沧桑巨变。”发布会还特别邀请了部分讲述人代表分享他们的故事,为书中内容增添了更多鲜活的细节。

以时间为轴,见证时代巨变

《那年·那事·那人:重庆1949—2024》采用“一年记一事”的独特体例,以时间为线索,精选1949年至2024年间发生在重庆的76件代表性事件。从1949年西南服务团接管重庆的《进军大西南!》,到2024年社区改造焕发新颜的《“小巷书记”的大使命》,每一篇文章都浓缩了一年的历史记忆。书籍结构清晰,以小见大,将巴渝大地的时代变迁与人物故事生动地呈现在读者眼前。

作为一部“口述与档案结合”的精品图书,该书收录了丰富的档案材料。例如,在记录成渝铁路建设的篇章中,不仅详细记述了工程规划、施工过程,还通过参与者的回忆,生动再现了那段筚路蓝缕的奋斗岁月。同样,关于三峡工程文物抢救的内容,也以档案数据为基础,结合亲历者的描述,完整呈现了重庆如何保护历史遗产的过程。

“小人物”有“大故事”

这本书的亮点之一是“以人说事”。每一篇文章的背后,都是一个鲜活的生命。《少年英雄感动中国》讲述了年仅14岁的刘文学为捍卫集体财产英勇牺牲的事迹;《“儿科拓荒者”的燃情岁月》则通过档案还原了程天民院士在医学事业上的卓越贡献。

人物故事的呈现不仅来源于档案记载,更通过记者深入采访,使档案中的文字“活”了起来。无论是伍成莉扎根社区、服务居民的点滴,还是陈渝为救老人而身负重伤的感人经历,这些故事都展现了重庆人民无私奉献、敢于担当的精神面貌。

幕后故事:力求全景展现重庆发展成就

书籍内容涵盖政治、经济、文化、社会、生态文明等多个维度,生动描绘了重庆从解放到直辖再到现代化发展的全过程。譬如,《开创国内保税港区新模式》一文展现了重庆如何在开放发展中领跑全国;而《奋战“8小时重庆”而战》则反映了交通基础设施建设对城市格局的深远影响。

《那年·那事·那人:重庆1949—2024》的编撰历时8个多月。编写团队不仅查阅了大量档案资料,还深入访谈事件亲历者和见证者,以求内容详实生动。书籍出版得到了市委宣传部、市档案馆、党史研究室等单位的支持,同时也凝聚了专家学者的智慧和无数一线采访者的心血。

▲中共重庆市委当代党员杂志社总编辑张倵瑃介绍该书编撰幕后。

一本有温度的“档案史诗”

正如重庆出版集团党委书记李斌所言:“这不仅是一本记录重庆发展的历史书,更是一扇展示新中国发展成就的窗口。”对于不了解重庆的人,这本书是一扇认识这座城市的窗;而对于熟悉重庆的人,这本书则是一条牵出记忆的线索,唤醒每个人对这座城市的共同记忆。

通过这本书,我们不仅能感受到档案承载的历史重量,还能从中汲取到无穷的精神力量。翻开书页,75年的风雨历程徐徐展开。重庆人民的奋斗与拼搏,鲜明如昨日,永恒如山河。

(刘雨馨)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号