纸短情长!携31封家书,兄妹70年首次“重逢”

2025-04-28 10:30

△垫江县烈士陵园

“哥哥,我把你写给爸妈的信都带来了,我和老伴儿还有女儿也在这里。姐姐年纪大了,走不动了,她让儿女给你多磕几个头。”4月22日,细雨微抚衣衫,垫江县烈士陵园笼罩在庄严肃穆的氛围中,来自长寿区龙河镇堰塘村的70岁老人刘碧容,带着31封承载着守望与思念的家书来到这里,与她素未谋面却血脉相连的哥哥刘兴汉“重逢”,诉说着亲人们对哥哥的无尽思念。

△刘碧容带着鲜花来到垫江县烈士陵园

1951年,抗美援朝的号角吹响,热血青年纷纷响应号召奔赴战场。年仅20岁的刘兴汉参加了中国人民志愿军,投身抗美援朝战争。那时,刘碧容尚未出生,她对哥哥的认知,最初仅来源于父母的讲述及那一封封珍贵的家书。

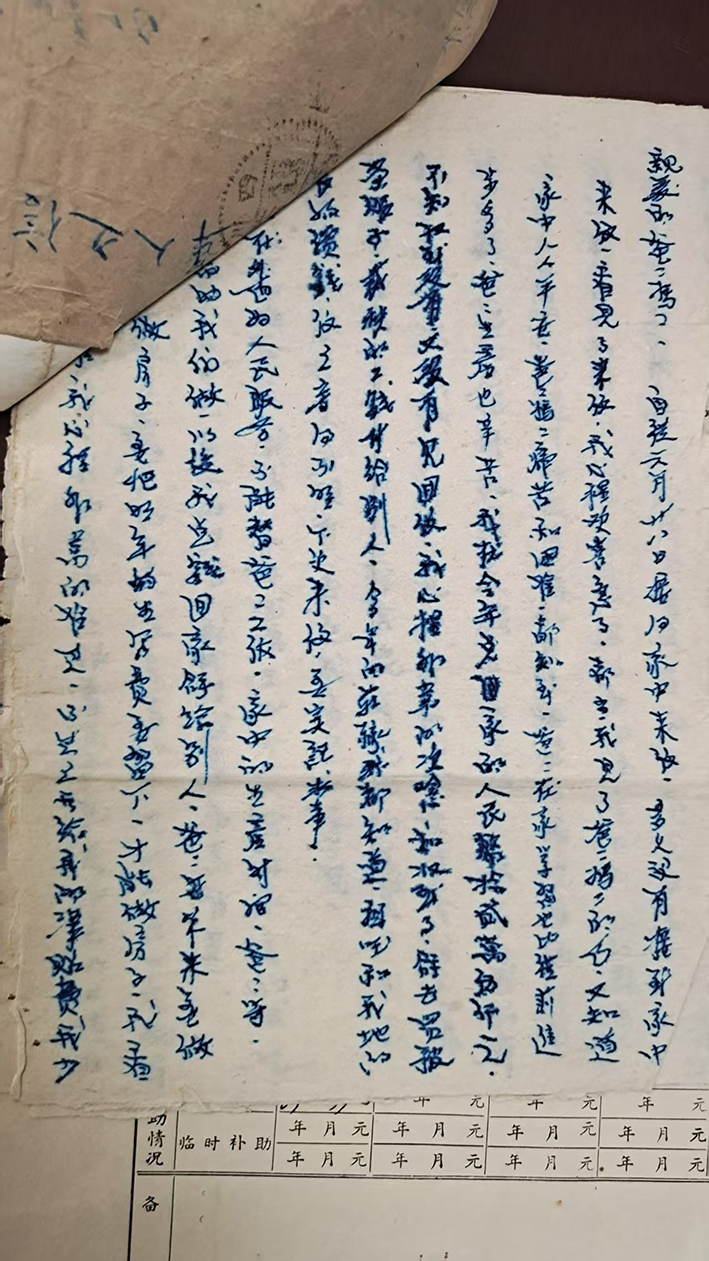

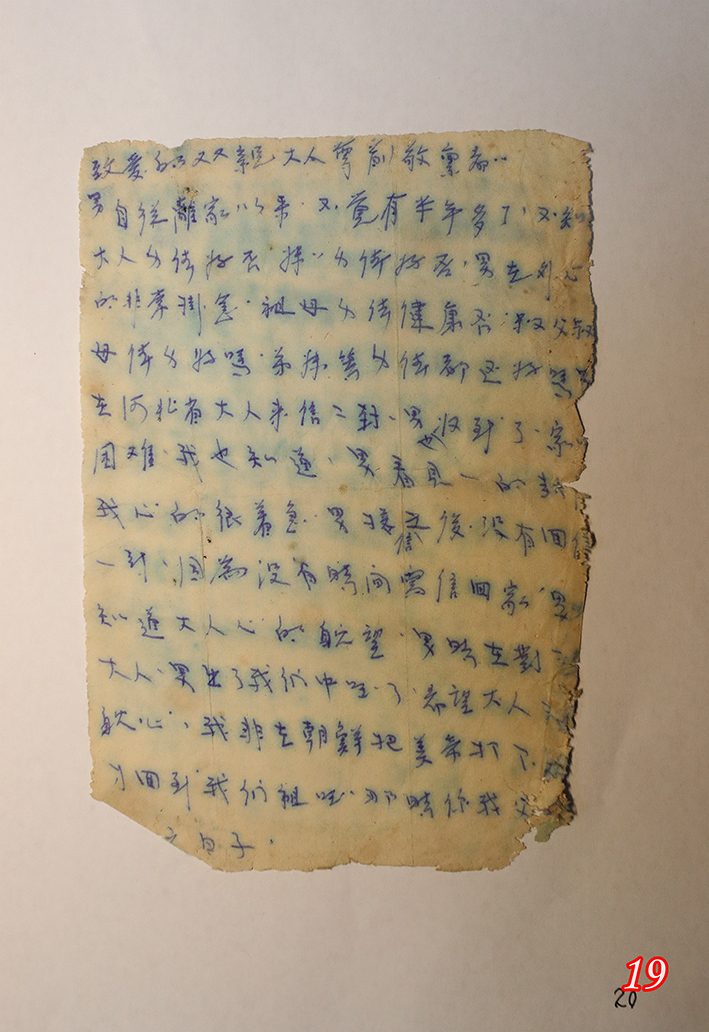

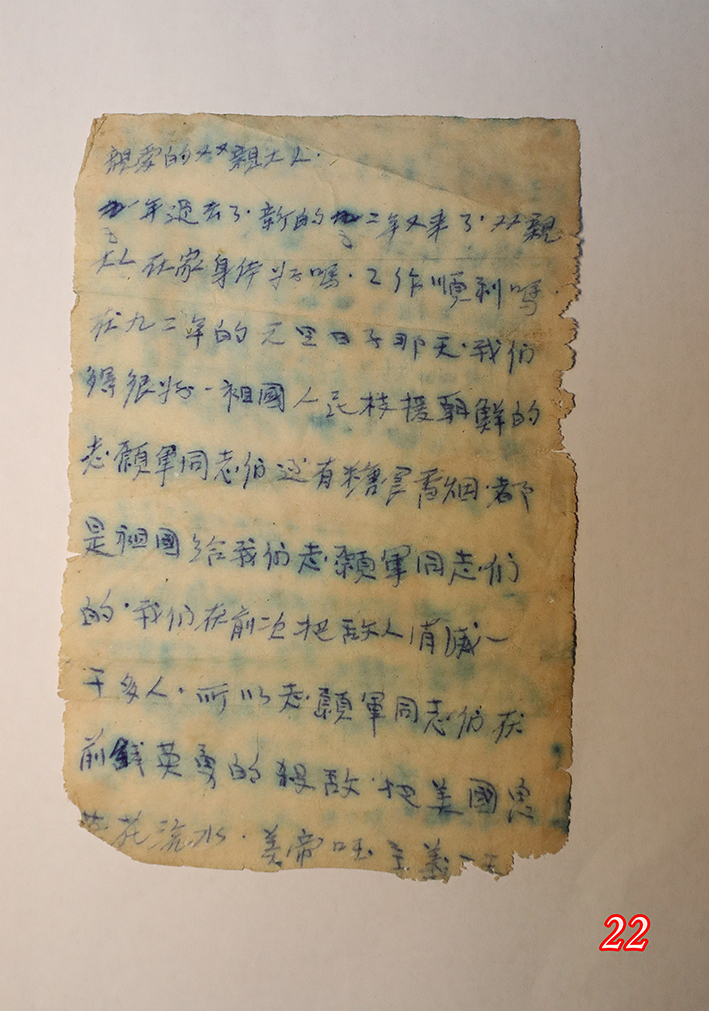

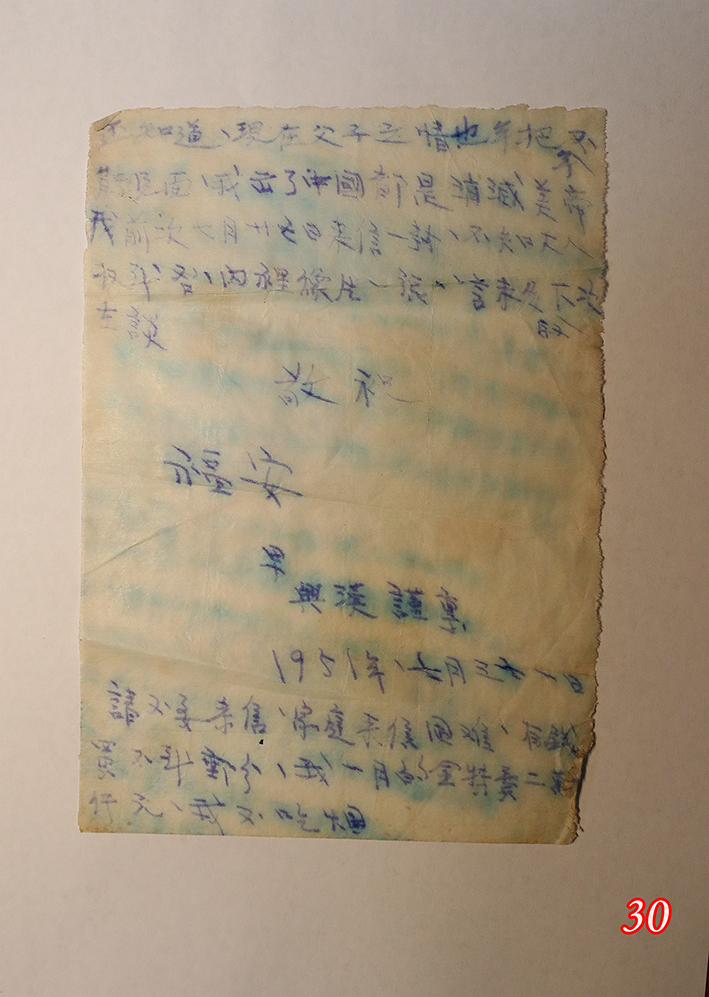

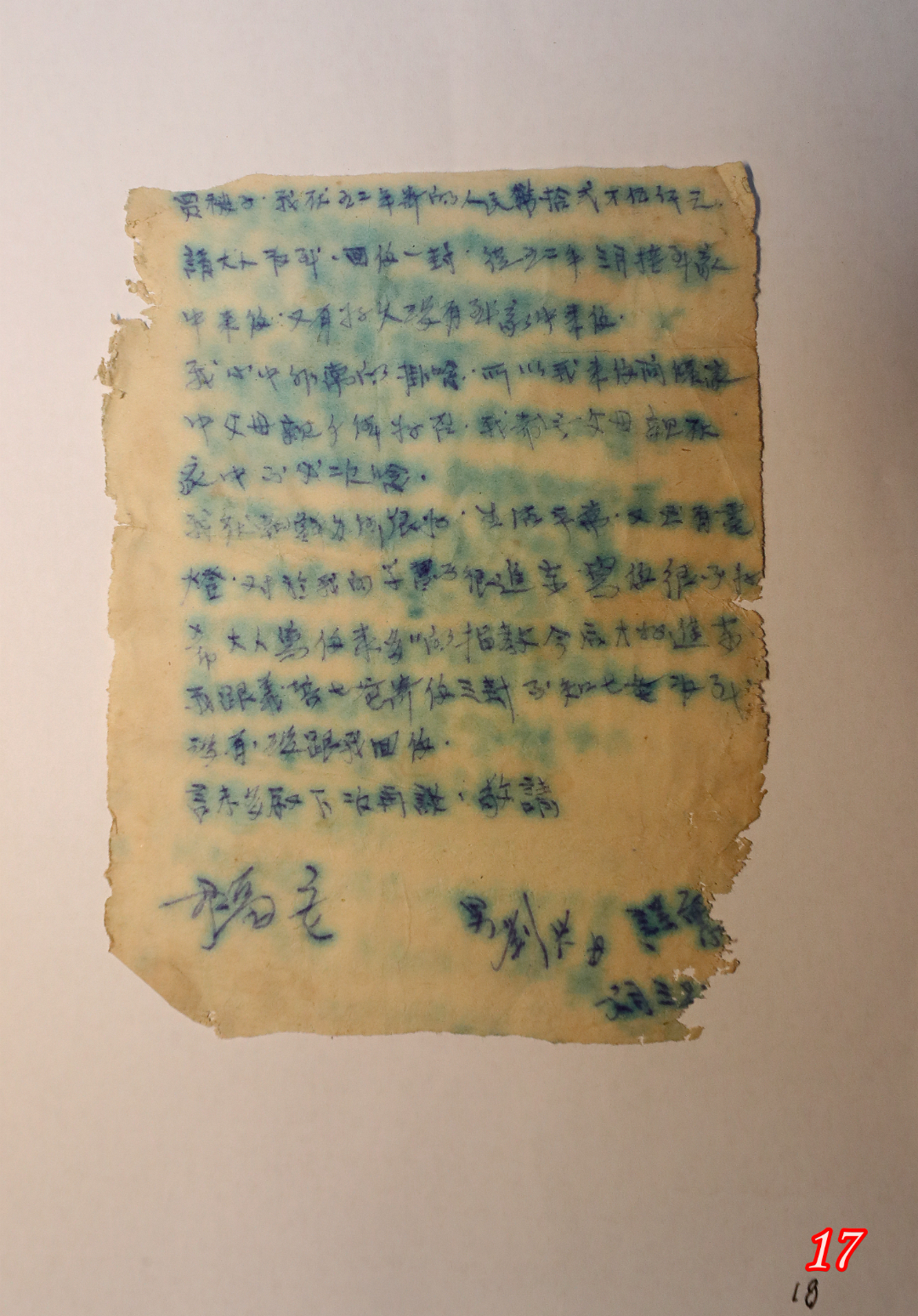

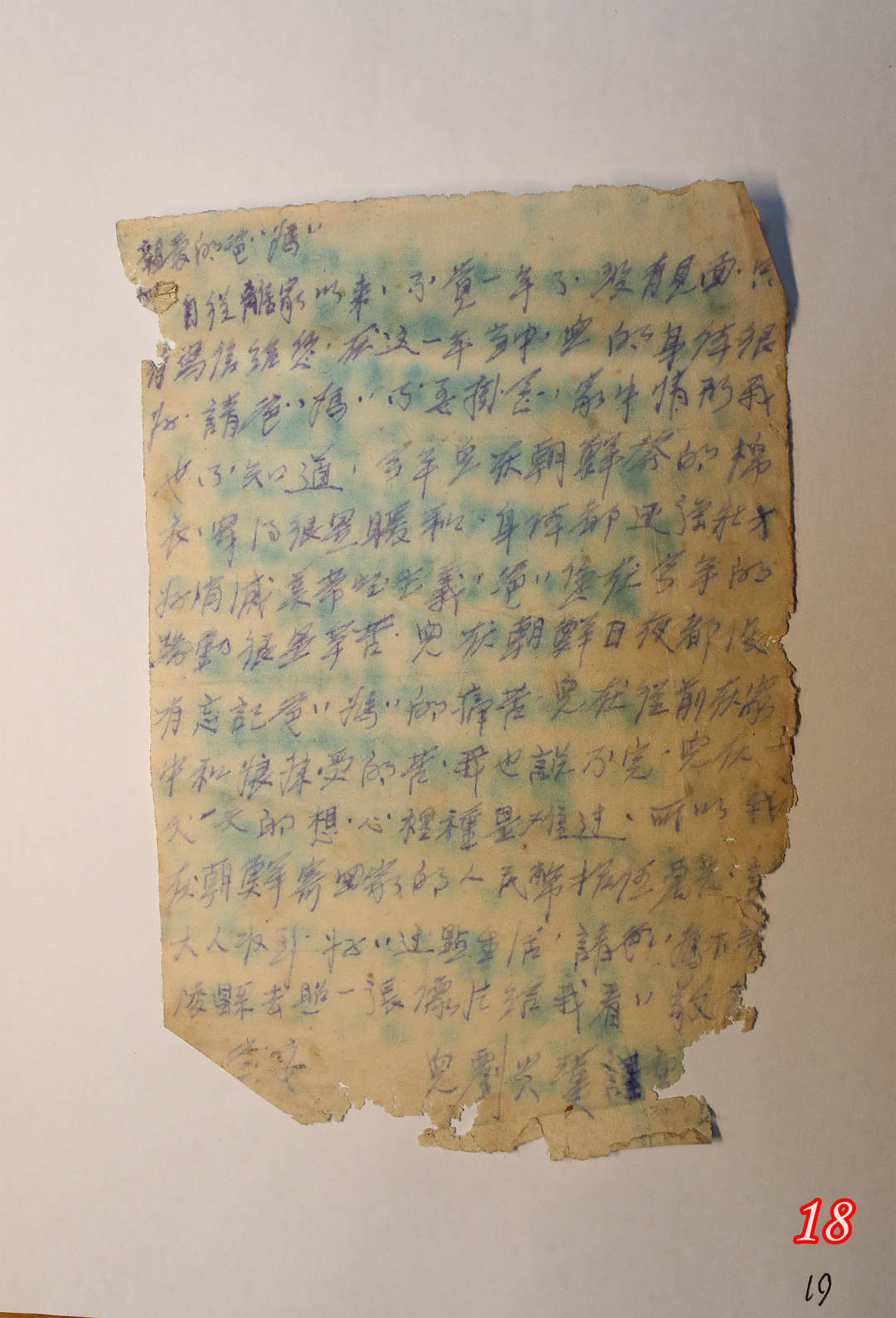

1951年至1952年,刘兴汉在战火硝烟中陆续寄回31封家书。如今,信纸泛黄发脆,字迹虽斑驳,却依然能读出刘兴汉对家的眷恋和对胜利的信念。

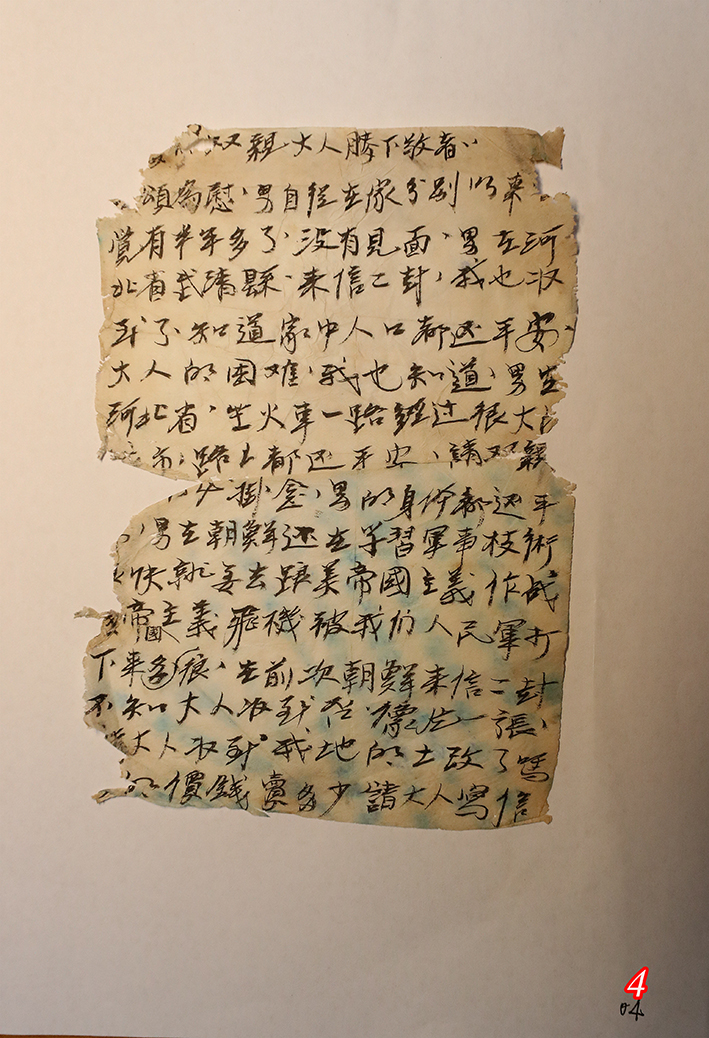

“双亲大人在家身体好吗?工作顺利吗?双亲大人在家好好生活,待儿归来照顾你们……”这声简单问候里,裹着扯不断的乡愁。他的牵挂不止于家人安康,更深深扎进故乡的土地:“土改政策落实了吗?土地多少钱一亩?”万里之外,故乡的炊烟与田垄,都沉甸甸地压在这位志愿军战士的心头。

△烈士刘兴汉写的家书

文字间更显赤子情怀的是那笔跨越山海的“巨款”——“我寄回21万元,望父亲速修土坯房,莫要欠工匠工钱,待胜利归乡,儿定当膝前尽孝。”彼时21万元旧币折合成新币不过21元,却已是刘兴汉省吃俭用攒下的全部。

字里行间的锋芒更令人动容。刘兴汉自豪地讲述部队的辉煌战绩:在朝鲜学习军事技术,部队击落多架美国飞机,在阻击战中歼灭1000多个美国“大鼻子”,志愿军同志们英勇杀敌,把美国鬼子打得落花流水。1952年元旦,部队发放了祖国人民慰问的糖果香烟,在艰苦环境中,这是难得的慰藉。信的末尾,他依然叮嘱父母照顾好身体,坚信凯旋那天无比光荣。

这些家书,是刘兴汉对家人的牵挂,也是家人对他的念想。父亲刘笃成用小木匣精心收藏每一封信,并在回信中事无巨细地告知家中情况。刘碧容虽未见过哥哥,却从小听着他的故事长大,看着母亲抚摸信件默默流泪,听着父亲对着信件喃喃自语,对哥哥的思念在岁月中悄然生根发芽。

△刘碧容在龙河家里接受采访

“1952年下半年,哥哥与家里的联系突然中断,此后再未收到书信。”刘碧容说,抗美援朝胜利后,家人四处打听哥哥的消息,却始终杳无音信。据同村归来的战友回忆,上甘岭战役中,刘兴汉所在部队作为支援力量接管阵地,当时补给中断,战士们6天6夜没吃没喝,以啃土解渴。一次战斗中,刘兴汉提枪冲锋,在敌机的狂轰滥炸中再也没有回来。

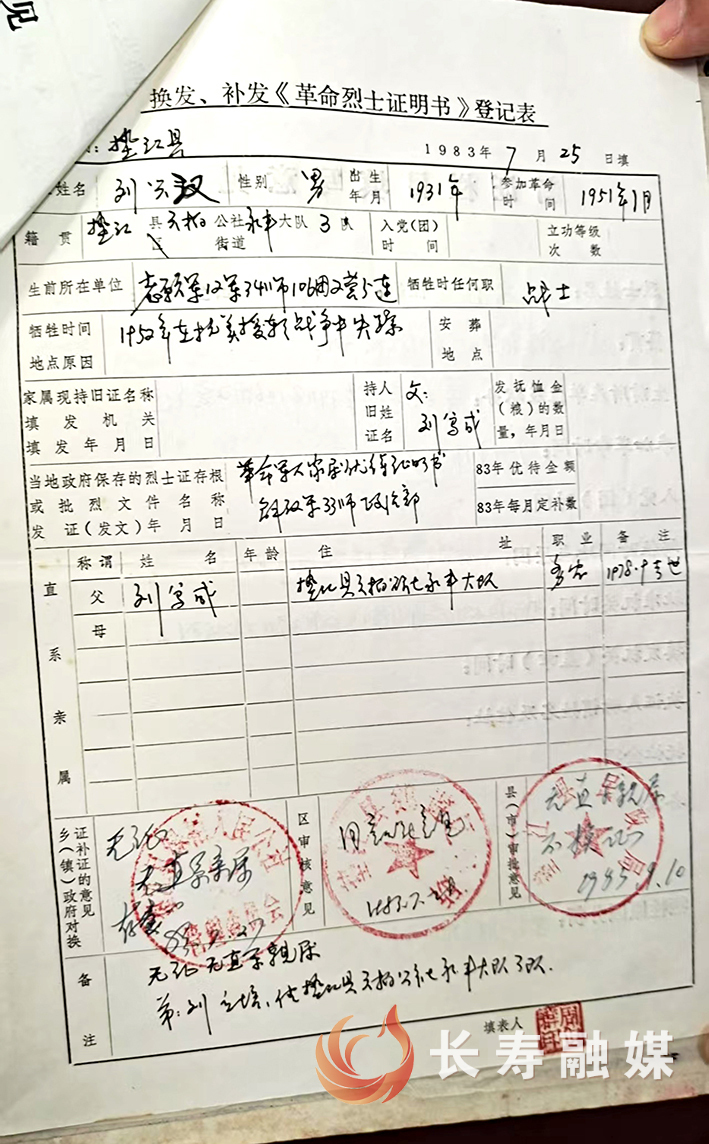

△刘兴汉的《革命烈士证明书》登记表

这个消息如晴天霹雳,让刘家人陷入无尽悲痛,始终不愿接受刘兴汉牺牲的事实。刘兴汉的父母在绵长的思念与煎熬中日渐苍老,无数次在梦中呼唤儿子的名字,却再等不到归期。刘碧容看着父母的哀伤,心中对哥哥的思念愈发浓烈,她渴望知道哥哥究竟安葬在哪里,渴望能到墓前诉说家人的思念。

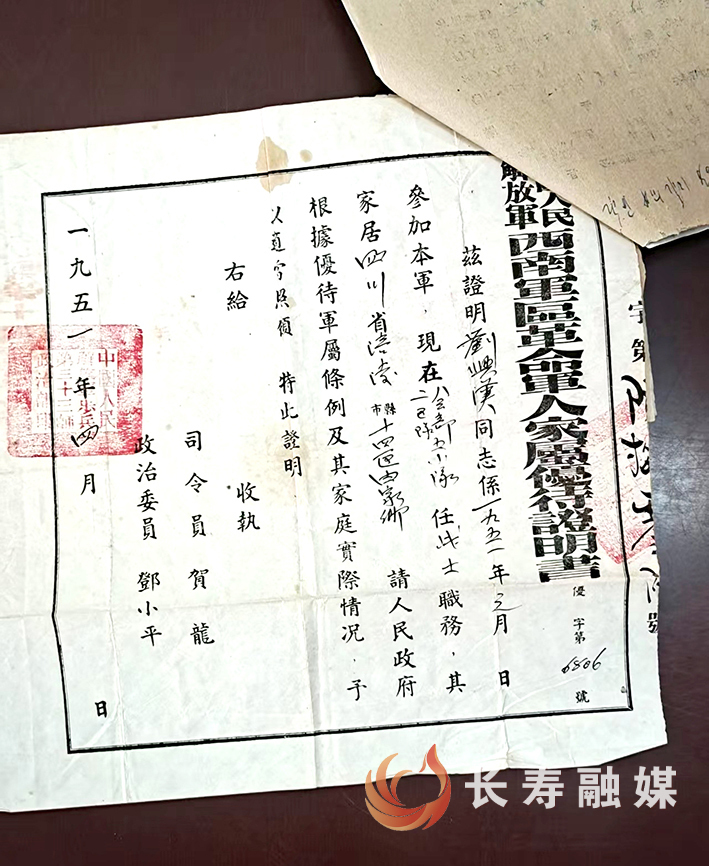

△西南军区革命军人家属优待证明书

但受限于当时家庭贫寒、信息闭塞,寻找哥哥安葬之地的希望如同风中残烛,忽明忽暗。刘兴汉的埋骨之处,成为一家人心中永远的谜团,也成了刘碧容无法释怀的遗憾。

△刘碧容的丈夫在读刘兴汉的一些资料

时光流转至2025年4月,一次偶然的机会,刘碧容的丈夫胡仲看到社交媒体上征集烈士遗属信息,重新点燃了他们寻亲的希望。此时的刘碧容已身患胃癌,她想见哥哥的愿望愈发迫切。胡仲深知妻子心思,于4月15日带着珍藏的31封家书回到龙河镇老家,向镇党委、政府反映情况。当地政府高度重视,迅速成立工作组全力协助寻亲。

△龙河镇政府退休干部王亚明(图左二)

当晚,主导查找的志愿者——龙河镇政府退休干部王亚明家中的台灯彻夜未熄。他小心翼翼地展开31封信,用牙签挑出满是褶皱的信纸,平整地铺在打印纸上压平,逐一拍摄分类整理。从信中,他捕捉到“河北武清县”“中国人民志愿军第12军34师106团2营5连”“四川省涪陵县十四区白家乡”等关键线索。

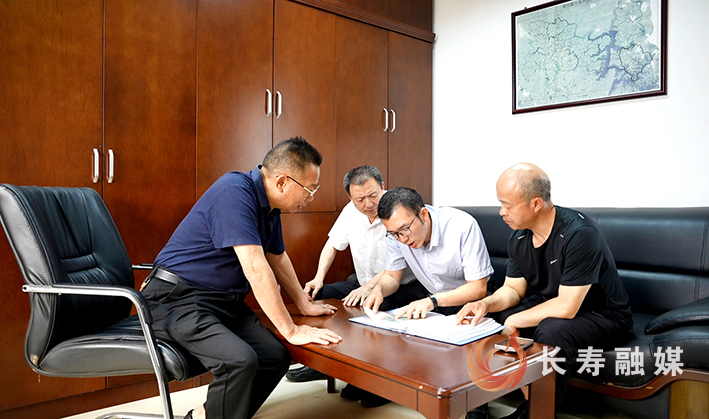

△龙河镇工作人员和志愿者在查阅相关资料

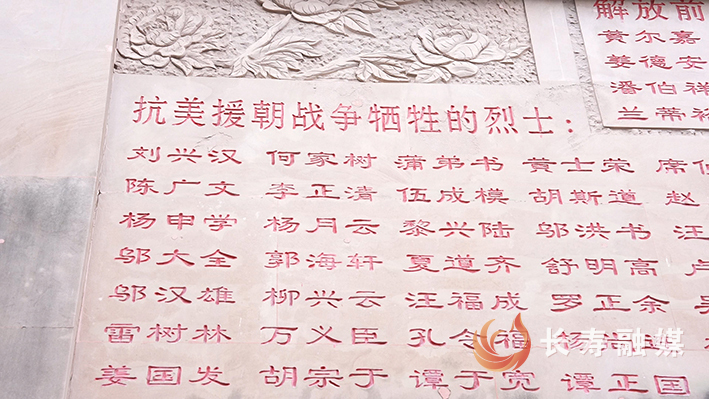

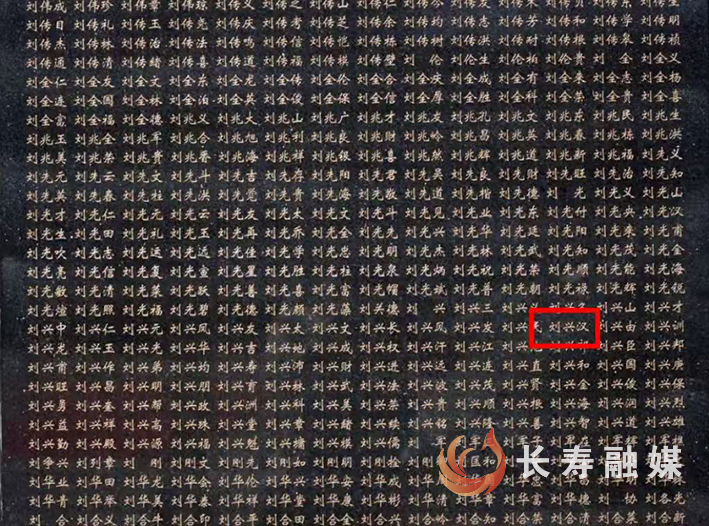

4月21日,龙河镇工作人员和志愿者专程前往垫江县核查烈士归宿。在县退役军人服务中心副主任李成志的协助下,翻阅尘封70年的档案,终于在《中国人民解放军西南军区革命军人家属优待证明书》及《革命烈士英名录表》中查到:“刘兴汉,男,1931年7月1日生,1952年在抗美援朝战争中失踪……同意纳入首编烈士英名录。”刘兴汉的名字被庄严刻在垫江籍烈士英名墙上。

这个消息传来,刘碧容激动得热泪盈眶。70年了,她终于离哥哥更近了一步。

△刘碧容一家人来到垫江县烈士陵园

4月22日上午,在龙河镇党委、政府的帮助下,刘碧容携家人及姐姐的子女,怀着殷切期盼,前往垫江县烈士陵园。

走进陵园广场,刘碧容的脚步变得沉重。她急切地在烈士英名墙上搜寻,终于看到那熟悉又陌生的名字——刘兴汉。

△垫江县烈士陵园烈士英名墙上镌刻着刘兴汉的名字

那一刻,时间仿佛停止。刘碧容缓缓上前,凝视着哥哥的名字,泪水夺眶而出。她踉跄着扑向英名墙,用脸颊紧贴冰凉的墙面,仿佛要感受血脉的温度:“哥,我是你从未见过的碧容,幺妹来看你了。这么多年,我们一直在想你,爸爸临走时,都还牵挂着你,希望我们找到你……”她哽咽着,说出埋藏心底多年的思念。

△刘碧容哭得泣不成声

“哥哥,你写的信我们都收到了。你关心的事,政府都落实好了,如今我们生活得很幸福。”刘碧容捧出31封家书,逐字念给长眠的哥哥听:“你当年嘱咐翻修土坯房,希望家里环境好点,如今我们家、姐姐家还有乡亲们,家家都住上了楼房;公路直通家门口,当年去外婆家要过的龙溪河,现在变成了长寿湖,湖上还架起了大桥。你信里牵挂的土地政策,现在农民不仅免了农业税,种粮还有补贴。如今我和姐姐都儿孙满堂,日子过得踏实美满。”她红着眼眶,轻声说:“哥,谢谢你为国家做出的牺牲,我们永远记得你。”

△刘碧容的子女伫立一旁安慰着母亲

刘碧容的子女们伫立一旁,看着母亲与素未谋面的舅舅“对话”,眼眶湿润,满是感动与敬意。他们表示,一定会继承舅舅“为国家不怕牺牲”的精神,在各自岗位上勤恳工作,教育好下一代,将家国情怀代代传承,为国家发展尽己所能、贡献力量。

△工作人员和亲属全体肃立默哀

“向革命先烈三鞠躬……一鞠躬……再鞠躬……三鞠躬!”参加祭奠的工作人员和亲属全体肃立,为长眠的烈士默哀鞠躬。

△工作人员和亲属为长眠的烈士鞠躬

在这片宁静的烈士陵园里,刘碧容完成了多年的心愿。这一场跨越七十年的“重逢”,不仅是她与哥哥的心灵对话,更是对英烈的深切缅怀与致敬。

△刘碧容为长眠的烈士墓献花

截至发稿时,热心志愿者在沈阳抗美援朝纪念馆镌刻着17万多烈士名字的英名墙上,找到了刘兴汉烈士的名字。这场跨越时空的“重逢”,如同一束温暖的光,抚慰了刘兴汉家人长久的思念,给予他们无尽慰藉。

刘兴汉,这位在抗美援朝战争中英勇战斗的烈士,他的名字将永远铭记在历史的长河中,他的精神也将激励一代又一代人,为了国家的繁荣富强、民族的伟大复兴,奋勇前行。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号