重庆大圆祥博物馆: 一座镌刻巴渝文脉的时光殿堂

2025-09-23 07:28

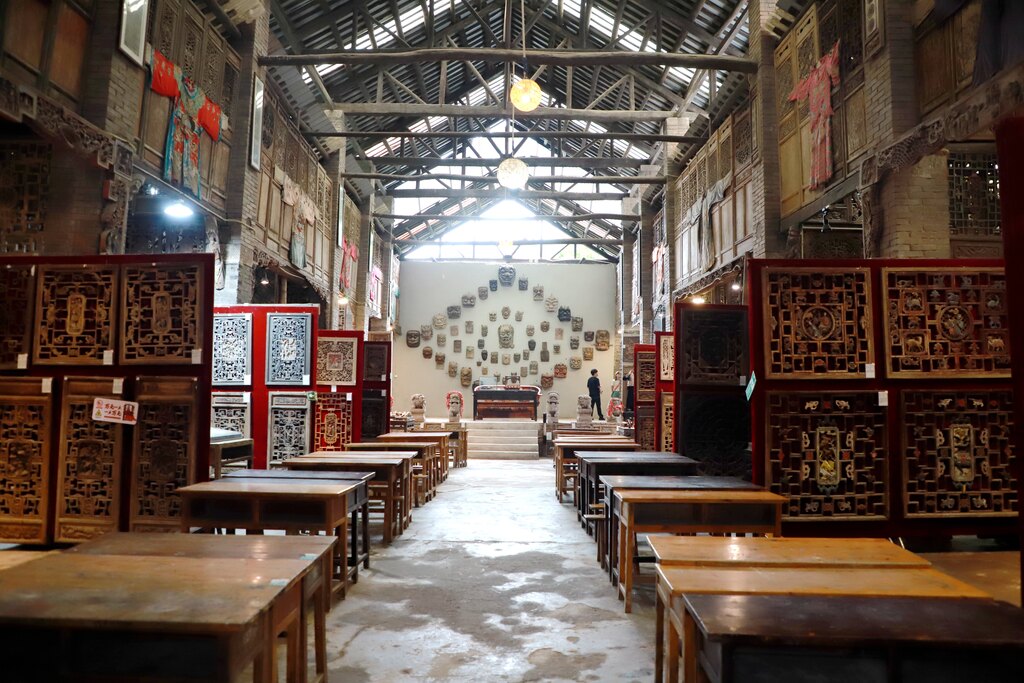

在璧山健龙镇新石村的乡野间,青瓦叠翠与古木扶疏相拥之处,清代天福碗厂的遗址历经岁月洗礼后焕新而立。这里不是冰冷的文物陈列所,而是盛满巴渝记忆的“时光容器”,是用木构、石雕、老物件编织的“文化年轮”,更是两代人守护文化根脉的精神坐标,它便是重庆大圆祥博物馆。这座占地50多亩、展厅总面积达9212平方米、馆藏十余万件的民间博物馆,以巴渝老物件为笔,在璧山的土地上写下了“让传统活在当下”的动人篇章。

父子承志共捍巴渝文脉

“父亲以前是做房地产的,每次看到老房子被拆,雕花木门当柴烧,他都心疼得睡不着。”26岁的刘牛,如今已是大圆祥博物馆的掌舵人,而大圆祥博物馆承载的是他父亲刘健30多年的心血与坚守。

刘健自幼喜爱中国传统文化,尤其推崇中国传统建筑中文化与建筑、民俗与建筑、哲学与建筑的融合之美。20年前,中国房地产改革如火如荼,城市忙于拆旧建新,传统民居建筑在城市化建设进程中被损毁、遗弃,甚至无数精美的建筑构件流失海外,凝结着祖辈智慧的古建构件,正悄然湮灭于废墟之中。刘健痛心疾首,心急如焚,他深知这些构件承载着巴蜀文化根脉,自此便踏上了一场与时光竞速的“废墟捡宝”之旅。

为留住濒危的文化遗存,刘健的足迹遍布川渝各地拆迁现场。听闻哪里有老建筑拆除,便第一时间赶去,在断壁残垣中俯身筛选有价值的构件。遇村民不愿出让,就反复上门讲解构件的文化意义,用诚意化解顾虑。有时为一件雕花木门,不仅要耗去数月工资,还得雇车翻越深山,将物件小心翼翼运回家中或门市。随着藏品日渐增多,从门市到家中客厅、阳台,再到过道,每一处空间都被塞满。

2013年,为给这些“宝贝”找个真正的安身之所,刘健买下废弃的天福碗厂,将其改造成展厅,并特意保留工业遗迹肌理,让新旧时光在此交融。终于,藏品有了规整的“家园”。在他眼中,天福碗厂与古建构件同为“时光遗存”,让二者共生,既是给老物件找归宿,更是为巴蜀文化寻扎根之处。从“四处捡拾”到“集中守护”,刘健完成了从“收藏者”到“文化守护者”的蜕变。

而这份执着与坚守,也在潜移默化中影响着身边最亲近的人——儿子刘牛的童年记忆里,满是听父亲细数每件物件藏品的来历、讲述其中的故事,文化的种子便不知不觉在刘牛心中扎下了根。2021年,大学刚毕业的刘牛,放弃了城市工作机会,回到大山中的博物馆,接过父亲手中的文化接力棒。他深知若无人接续,这些巴蜀民居的“筋骨”恐再陷沉寂,于是带着年轻一代的新思维为“护脉”注入活力——梳理父亲当年手写的藏品记录,为每件构件补充完整的来源故事,让冰冷的木头、石头有了“身世”;优化展厅布局,让“家文化”主题更鲜明,让访客更易触摸家族记忆;引入数字化技术,为珍贵藏品建立电子档案,让文化传承突破时空限制。

父子俩以接力之势,一个为文化筑牢根基,一个为文脉注入新生。两代人的坚守,让巴蜀文化的根脉得以留存、延续,也让这场与时光的“文化守护战”,有了更持久的力量。

古建构件触摸家族记忆

“您贵姓?您从哪儿来?您的祖辈是做什么的?您的老家在哪儿?祖屋是什么样子?您记得您的爷爷、爷爷的爷爷的名字吗……”伴随着温和的背景音乐,第一展厅的卷帘门缓缓升起,一组组关于家族溯源的叩问悄然漫入人心——祖屋的模样、祖辈的故事、姓氏的荣光,这些藏在时光里的记忆,正通过眼前上千件明清古建构件缓缓浮现。规整伫立的门神门、静静悬挂的木雕门窗与匾额,不再是冰冷的老物件,而是承载着家族过往的“时光载体”,每一道纹路里都藏着一段鲜活的家族史。

这些门神门依功能划分,形态各异却皆含深意,皆是巴蜀家族精神的具象表达。捉鬼类门神怒目圆睁、手持法器,凝结着先民对家族安宁生活的祈愿;祈福类纹样以牡丹喻富贵,将“家族安康”的期许刻进每一处雕花;文官类门雕身着长衫、手持书卷,“耕读传家”的家训随木纹流转,是家族对崇文重教的坚守;武将类造型披甲执剑、气势凛然,藏着家族对家国担当的传承;道界类图案融入太极与云纹,把民间信仰里的平安祈愿化作可触的木质肌理。这些门早已超越建筑材料的属性,成为一个家族精神底色的见证。

在这里,匾额上的字迹记录着家族科举及第的荣光,门柱残件上的痕迹留存着祖辈手写的家训,族谱残片里的姓氏排行还能辨认出泛黄的家族脉络,每一件构件都能让访客触摸到“我从哪里来”的归属感。有人注视着族谱残片入神,眼眶瞬间泛红;有人对照老照片,在相似纹样的门窗前定格与家族的联结,这正是博物馆“家文化”的核心所在。

大圆祥博物馆的十余万件藏品,是名副其实的“巴蜀民俗文化基因库”——足以复原上百座古民居院落的构件,不仅是巴蜀建筑工艺的活标本,更像是无数个家族的“记忆容器”,让散落在时光里的“家的味道”,重新变得可触、可感、可忆。

创新赋能激活巴渝根魂

即便身处乡野,大圆祥博物馆始终揣着一个信念:要让沉淀的历史“活”起来,让流淌的根脉“动”起来,成为当代人触手可及的生活风景。

为了让藏品走出展馆、融入日常,大圆祥博物馆推出“重庆祖屋·巴渝传统文化游学之旅”“我在博物馆抄家训”等一系列主题活动。在这里,游客除参观博物馆外,还能参与石雕拓片、清代版画体验、民俗体验等文化活动,还可以选购文创衫、门神鼠标垫等各种文创产品。

大圆祥博物馆还将部分藏品植入区图书馆、古道湾公园、秀湖水街等公共场所,这些“藏”在公共场所的藏品,串联起主题展览、特色餐饮与田园民宿,让人们在逛街、休憩、阅读时,就能与巴渝文化撞个满怀。

未来的日子里,大圆祥博物馆要做的,是让这份文化的生命力愈发旺盛——以文物为根,以创新为翼,在古今交织的时光里,画出巴渝文化传承的新模样。

通过“体制破局+理念更新+技术赋能”的组合拳,让沉睡的宝贝焕发光彩。明清木雕上的缠枝纹,会通过数字技术在屏幕上“活”过来,指尖一点就能看见纹样背后的家族故事。红色藏品里的老奖状,会变成沉浸式剧场的剧本,让参观者化身“时光旅人”,亲身感受那段热血岁月。“博物馆+”的魔法也将持续施展,把古建构件搬进研学课堂,孩子们能亲手拓印石雕纹样,在触摸中读懂先辈的智慧。让老物件融入田园民宿,住客可以围着刻有家训的木桌喝茶,在烟火气里体会“耕读传家”的深意。就连承载记忆的清代碗厂遗址,也会用环保材料重新规划,既保留老厂房的工业肌理,又添上花草掩映的生态之美。更别提智慧博物馆的云端展厅,无论身在何处,打开手机就能“走进”大圆祥;还有流动博物馆的巡展车,会载着藏品走进社区小巷、校园操场,让文化的种子播撒到每个角落。

同时,朝着“更现代、更优质、更贴心”的方向奔跑。把基础设施拾掇得更完善,让藏品住上“舒适的家”;公共服务要更接地气,让“展览进社区、进乡村、进学校”成为常态,就像邻里串门一样自然;科研方面,要从“好好保存文物”升级为“深挖文化密码”,通过培养专业人才、和高校合作做课题,让巴渝古建的雕刻手艺、营造智慧,既有研究成果,又有年轻人愿意学、愿意传。

站在大圆祥博物馆前,风掠过明清雕花窗棂,带着木头的清香;阳光洒在瓷碗上,釉色里映着蓝天。这里的十余万件藏品是“锚”,锚定了巴渝文化的根;两代人的坚守是“灯”,照亮了文明传承的路;而每一位来访者的凝视,则是让文化“活”下去的养分。当更多人走进这座“时光殿堂”,触摸的不仅是老物件的纹路,更是巴渝文脉的温度,而这份温度,终将在时光里永续流淌。

(何安艳 文/图)

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号