重报调查|科研仪器“忙起来”之后,如何发挥出“最大公约数”效果?

2025-07-20 21:40

重报调查|服务企业创新,提高使用效率——科研仪器“忙起来”之后,如何发挥出“最大公约数”效果?

打包、发货……7月19日下午4点,一批治疗肝癌的药品样品从渝北区星光大道的一家医药公司寄往西南大学化学化工学院,它们将在学校接受核磁共振波谱仪的测试,以确定样品是否合格。

这批药品来自重庆药友制药有限责任公司,其与西南大学已合作多年。利用高校的科研仪器进行商品检测,这在全市科技企业和高校之间并不鲜见。

搞科研离不开各类仪器设备,但科研仪器设备价格不菲,研发机构和科创企业不可能“用啥买啥”。记者了解到,近年来,在渝高校持续提升大型科研仪器设备管理和开放共享水平,支持学校高水平科研成果产出,服务地方经济社会发展。

从“自用”到“共享”

全市已开放大型科研仪器设备9308台

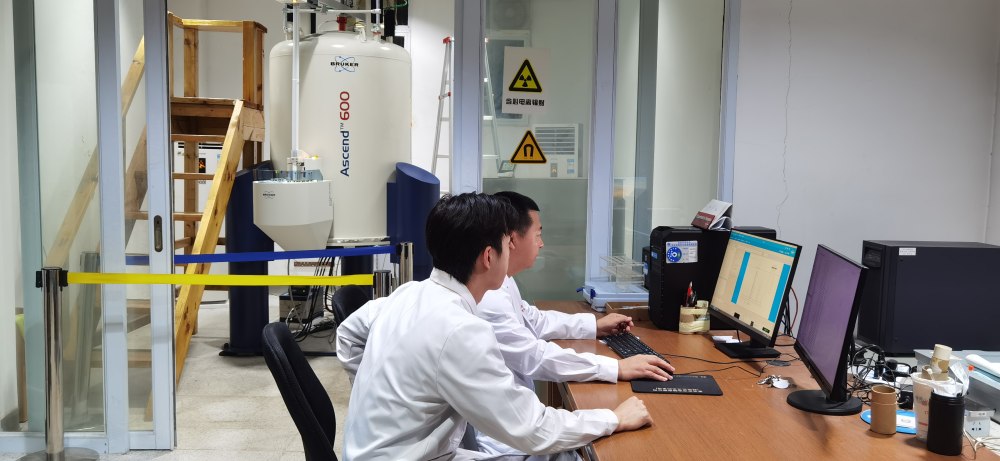

西南大学化学化工学院的核磁共振波谱仪,主要用于物质的结构分析和鉴定。 “过去的一年,这台科研仪器一天也没有休息过。”西南大学实验室建设与设备管理处处长卢坤告诉记者,在2024年,核磁共振波谱仪的测试总机时达8700余小时,测试样品14000余个,不仅校内外收入42万元,还为师生科研创新和包括重庆药友制药有限责任公司在内的10多家药企提供了测试服务。

▲西南大学实验人员正在解析核磁检测结果。受访者供图

高校实行大型科研仪器开放共享,其实有章可循。早在2015年1月,为加快推进科研设施与仪器向社会开放,进一步提高科技资源利用效率,国务院发布《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》。该意见提出,高校和科研院所要从注重“为我所有”到注重“为我所用”,解决闲置浪费现象严重、专业化服务能力不足、开放共享水平不高等短板,让科研仪器管理和共享应用水平持续提升。

重庆市大型科研仪器设备共享起步较早,是全国最早开展大型仪器协作共用的省市之一。早在2004年,当时的市科委、市财政局、市教委和市物价局便牵头启动“重庆大型科学仪器资源共享平台协作共用仪器”项目,通过共享统筹和集约化管理,减少内部科技基础条件的重复建设与资源的闲置、浪费。

“科研创新和成果转化离不开大量的实验操作和检验检测,但这些仪器往往价格昂贵、耗资巨大。与此同时,一方面,高校和科研院所存在部分科研仪器和设备得不到充分利用,另一方面,部分科技企业则缺少研发生产必要的实验及检测设备。”重庆市科技局基础研究处相关负责人解释,促进高校大型科学仪器设备从“自用”到“共享”,是提高区域科技资源使用效率、增强企业科技创新能力的有效举措。

西南大学开展此项工作是从21世纪初开始的。到2015年底,西南大学专门成立实验室与设备管理处,推进全校大型仪器设备的开放共享工作。2019年1月,学校又成立大型仪器设备共享管理办公室,负责学校大型仪器共享平台规划、建设、维护、人员培训及平台的运行管理,进一步厘清了开发共享的机制体制。

社会机构和企业如何共享使用高校的大型科研仪器设备?“有需求的企业可以通过学校共享平台,像逛‘淘宝’一样自主选择购买服务。”卢坤以该校为例介绍,通常,企业登录西南大学大型仪器设备共享平台网址,查询所需使用仪器,进行线下预约使用仪器。也可电话联系西南大学分析测试中心,由学校专人对潜在测试需求进行精准梳理,并提供“一对一”的测试需求服务,帮助企业完成一些复杂或需求不明确的测样。对有年度合作的企业,当天即可通过审批,使用价格上还能批量优惠。对零散需求的企业,一般在一周内会审核通过。

卢坤介绍说,截至目前,学校已组建“1+26”校-院两级共享平台,总计988台(套),原值6.44亿元的仪器设备全面、全时段对校内外用户开放。

作为我市唯一的985高校,重庆大学自2012年开始积极推进大型仪器设备开放共享工作。实验室及设备管理处设备管理科科长钱俊臻介绍,截止到2025年6月,学校纳入校级开放共享平台和重庆市开放共享平台的大型仪器设备达1269台套,原值约11亿元。纳入国家开放共享平台的大型仪器设备达447台套,原值约7亿元。大型仪器设备全面对内对外开放共享,仅去年一年已服务于近200家企业,支撑企业500多个项目,仪器设备使用8万多机时,测试收入约200万元,共享服务已全面覆盖物理、化学、材料、生物、光电、药学、土木、电气、机械等多个学科领域。

位于永川的重庆文理学院也向永川及周边的科技企业开放共享了百余台(套)价值在20万元以上的大型科研设备,在检测测试、材料和模具加工等领域,服务300余家企业。

重庆市科技局提供的数据显示,截至2024年6月30日,全市大型科研仪器设备入网总量达9308台,总价值约80.3亿元。其中,高等院校新增入网146台,累计入网4544台、占比48.82%。从类别来看,占比最多的5类大型科研仪器设备为分析仪器、物理性能测试仪器、电子测量仪器、工艺实验设备、计量仪器。

2000万元采购费vs一小时1000元

科研仪器共享助力企业“轻装上阵”

“如果我们企业自己采购一台超高分辨冷场发射扫描电镜,成本要花2000多万元。现在采取租用重庆大学的仪器,一小时才1000块钱,全年算下来,也不过几十万元的费用,这大大节省了我们的成本,也提高了企业运行效率。”从2023年开始共享重庆大学分析测试中心科研仪器设备的重庆臻宝科技股份有限公司研发工程师陈虹利,向记者算了一笔经济账。

臻宝公司主要产品为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件产品。样品出来后,需要通过高精尖的电子显微镜对微观结构进行扫描,来判定产品是否合格。

陈虹利说,作为一家初创的科技企业,公司起步之初无法承担一台上千万元科研设备的费用。几经打听之后,了解到重庆大学分析测试中心刚好有高精尖的电子显微镜对外开放共享,于是开启了和学校的合作,这让成长过程中的企业可以“轻装上阵”。

重庆药友制药有限责任公司副总裁、重庆医药工业研究院有限责任公司总经理聂伟有相同的感受。他举公司最常用的核磁共振波谱仪为例,这样一台机器,如果企业自己购入,至少要花400多万元,且还要安排专人操作、维修,成本远远高于共享高校的仪器设备。

向社会开放共享大型科研仪器设备,高校也有这个底气。重庆大学分析测试中心主任周小元介绍,该中心设备规模达到86台(套),总值1.85亿元,这是很多企业“可望而不可及”的投入。而相比较社会上的第三方检测机构,高校的大型科研仪器设备租用费用更加低廉、服务更加全面,20元—2000元区间的每次使用费用,让企业能够足够承担得起。

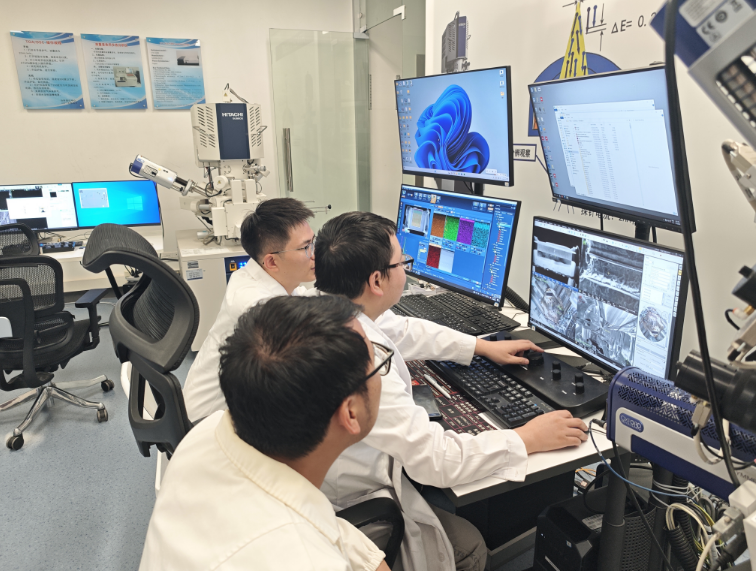

▲重庆大学分析测试中心工作人员和企业技术人员一起使用聚焦离子束扫描电子显微镜进行新材料开发。受访单位供图

“通过开放共享,学校科研仪器设备的使用效率显著提升。”钱俊臻表示,不仅如此,通过与我市某国际复合材料公司深度合作,创新性地将场发射扫描电子显微镜与拉曼光谱联用,自主设计研发了共定位装置。这项技术突破不仅推动了中国玻纤技术实现从跟跑到领跑的跨越,更成功解决了新能源、轨道交通、航空、国防等领域高端特种玻璃纤维的“卡脖子”难题,实现了关键技术的自主可控。

实现市场化运行

亟需既懂企业需求又懂技术语言的人才

开放共享大型科研仪器设备,让科技企业和高校互相之间都尝到了甜头,但其中也还有一些让双方都“尴尬”的情形。

“有时候,很多企业带着问题来,但说不清具体需要什么检测手段,我们要帮他们‘翻译’技术需求。但是我们的技术人员有时候因为‘走不出去’,也不完全了解企业的需求。”在周小元看来,让高校大型科研仪器设备“忙起来”的同时,如何发挥出其“最大公约数”的效果是各高校需要思考的问题。在她看来,高校的仪器设备管理部门亟需补充一批既懂企业需求又懂技术语言的专业技术人才,实现更专业的“市场化”运行。

卢坤也提出,在长期和企业打交道之后,学校意识到,一方面,需要进一步提高仪器操作人员的测试服务能力,把高精尖的科研仪器设备功能发挥到最大化。另外一方面,学校还需要加大宣传力度,特别是一些“人无我有”的独特仪器设备,不能“藏在闺中无人识”。

作为企业代表,聂伟则表示,高校承担着科研的重担,应该紧跟新兴产业的发展,进一步拓宽科研仪器设备向社会服务的能力。以该公司的需求为例——过去,公司以做仿制药为主,下一步要开展创新药的研发,在这过程中要进行的一些生物实验,目前在渝高校的科研仪器设备还无法满足企业的需求。

事实上,在渝高校也在积极做相关探索。今年4月,重庆文理学院启动“百队博士进百企”行动计划。该校科学技术处处长郭朝中介绍,依照该计划,该校将组建127支博士团队,联动川渝35个地方政府,征集到340家企业技术需求,通过发挥博士的“中间人”作用,充分用好校内100多台价值20万元以上的大型科研仪器设备,实现资源共享、优势互补、相互协作。

重庆生产力促进中心相关负责人表示,下一步,我市将持续发力,共同搭建高校大型科研仪器设备与企业研发创新有效对接的平台,让更多企业和创新团队在“家门口”就能用上尖端科研仪器设备,借助高校与企业对接平台解决技术瓶颈。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号