2025年全国肿瘤防治周来了 十大常见癌症误区你知道吗?

2025-04-13 18:53

每年4月15-21日是全国肿瘤防治宣传周,今年的主题是“全程管理 全息发力”。4月13日,2025年全国肿瘤防治宣传周暨中国抗癌日启动仪式在渝举行。

据国家癌症中心发布的最新统计数据显示,2022年,我国癌症新增病例约480万,癌症死亡病例约260万,双双位居世界第一。

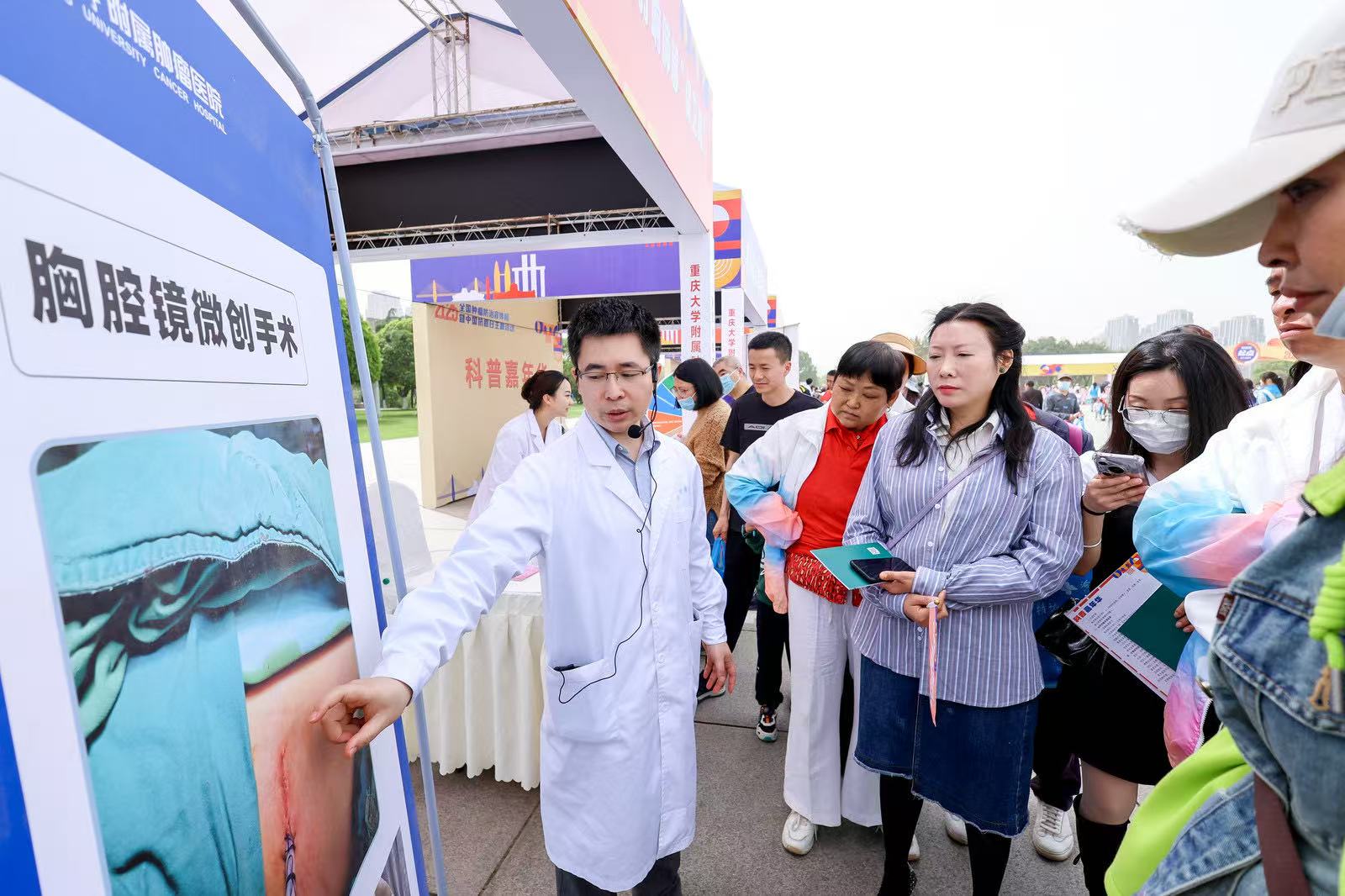

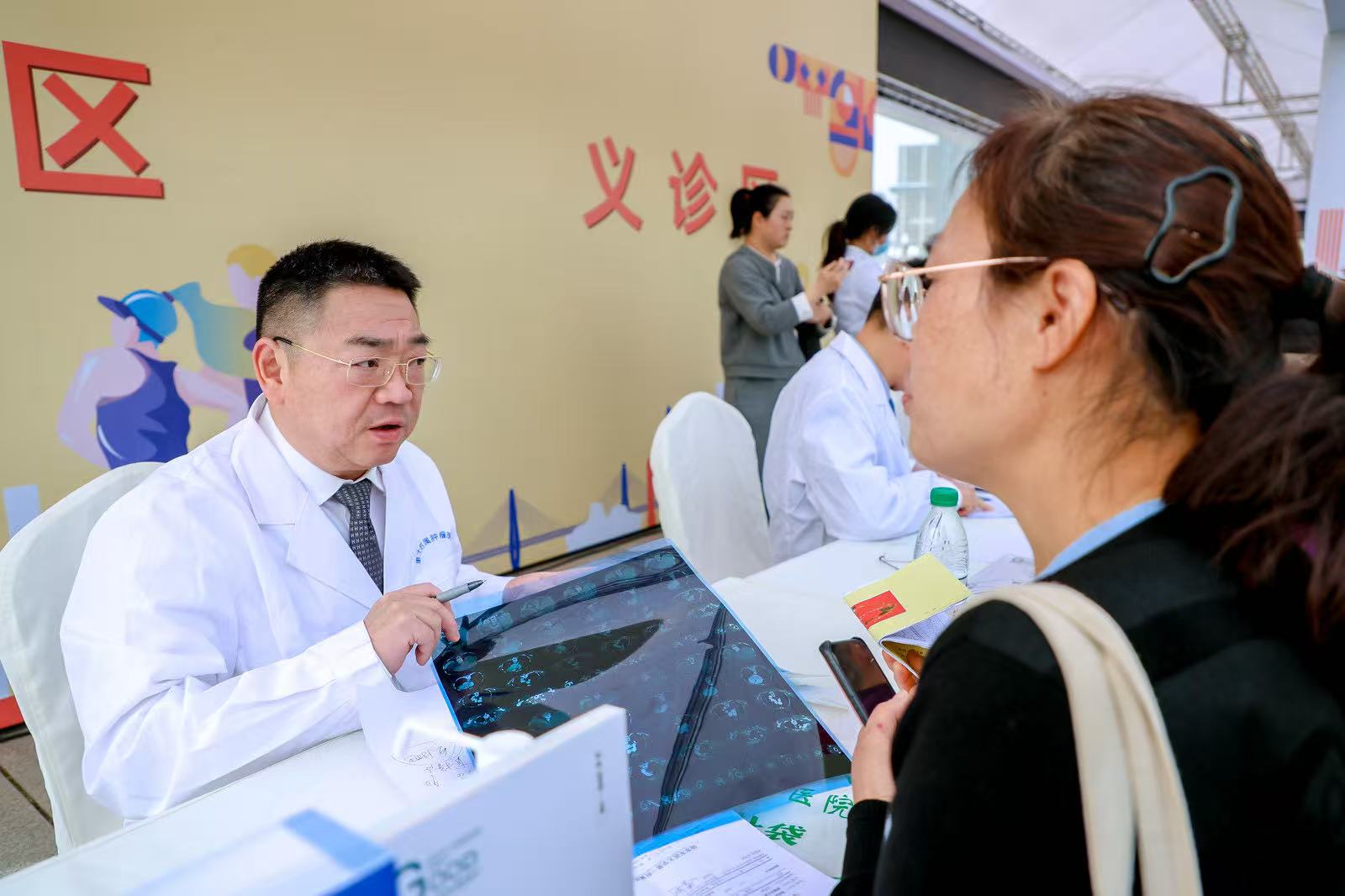

在活动现场,来自重庆大学附属肿瘤医院、重庆市渝北医院等医院的医务工作者搭建了16个科普主题摊位,形成了一个“科普嘉年华”的大型“游园矩阵”,现场人头攒动。市民不仅可以亲自制作中药香囊,体验模拟麻醉插管,还可以参与科普转盘答题,在游园的同时,了解掌握科学权威的防癌知识。

“人气爆棚”的要算“乌丝带”爱心捐发区,7岁的荆雪乔专程从河南郑州赶来重庆参加活动,已经蓄发5年的她说:“想让患病的小朋友跟我一样美丽。”

除了女性外,爱心捐发的队伍里还有男性。“我每天都在刷‘重大肿瘤医务社工’的公众号,每次放出的捐发名额基本上都是一两分钟内就秒没,这次终于赶上了。”专程从吉林赶来的王遗风留着一头“飘逸”的长发,“我这头发留了5年了,就想要为癌症患者做一点力所能及的事,毕竟,我也是癌症患者的家属,懂得她们的不易。”

“今天光预约来捐发的市民就有850位,另外还有200多人是现场临时要来义捐的,大伙热情很高,都想为癌症患者献出自己的一份心意。”现场工作人员告诉记者,“乌丝带”爱心捐发行动开展4年来,共收到爱心人士捐出的14915份头发,已制作587份假发免费捐给了癌症患者。

“过去大家谈癌色变,这些年,我们在努力做到谈癌色不变。”中国抗癌协会理事长、中国工程院院士樊代明说,全国34个省市在当天启动肿瘤防治宣传周相关活动,就是为了让肿瘤防治更科学规范。

重庆大学附属肿瘤医院党委书记吴永忠表示,当前,癌症总体防控形势仍然十分严峻,发病原因复杂多样,与遗传、环境、生活方式等多种因素有关,而预防是最经济、最有效的健康策略。目前,该院已初步建成了涵盖18个二级肿瘤医院、27个肿瘤规范化诊疗基地、5个单病种专科联盟、56家医疗协作医院,累计101个成员单位的三级癌症防治网络体系,形成了涵盖肿瘤登记、科普宣传、早期筛查、规范诊疗、康复管理的完整肿瘤诊疗服务链。

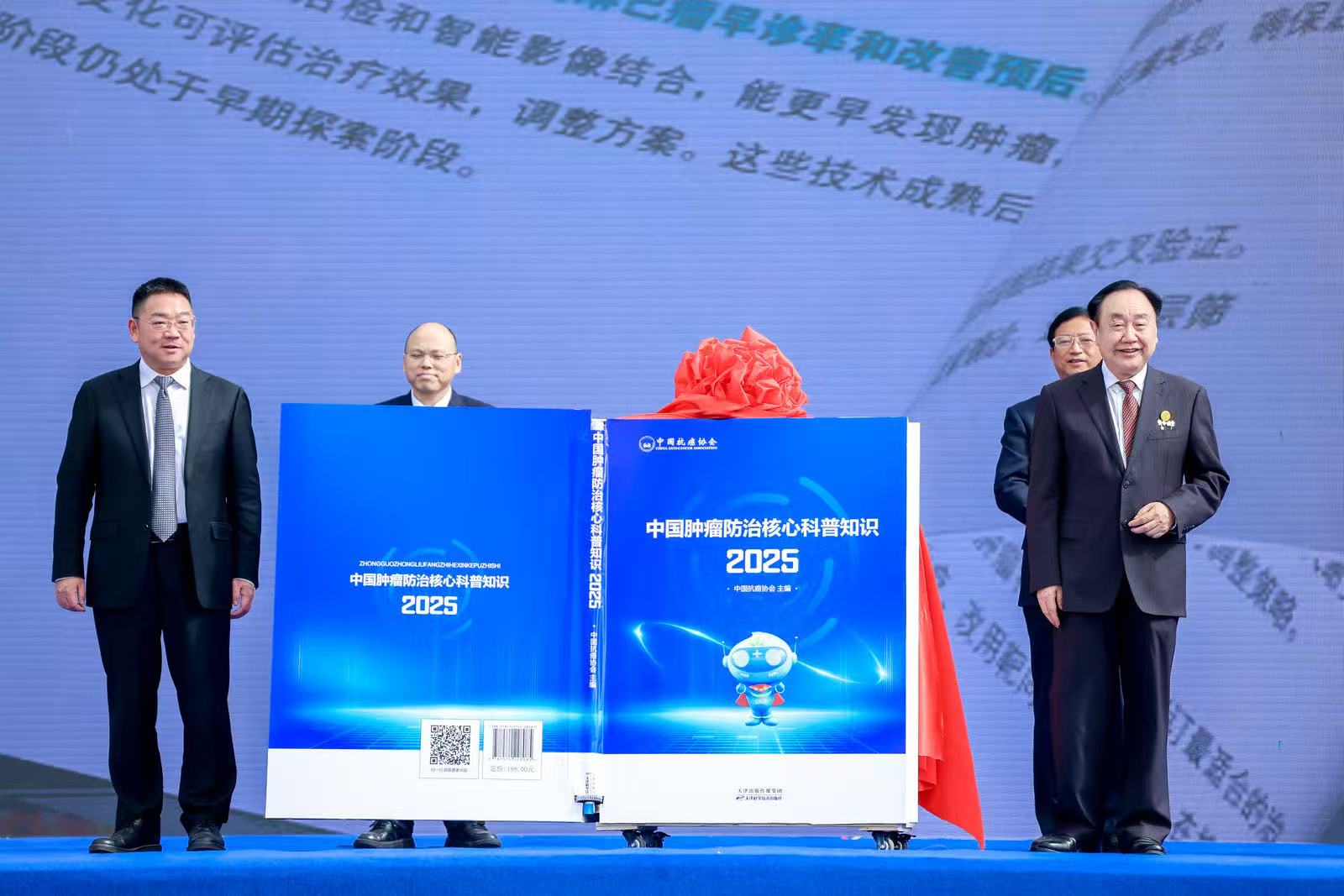

活动现场,由中国抗癌协会组织专家编写的《中国肿瘤防治核心科普知识(2025)》正式发布,该书覆盖28个瘤种、41个技术,以通俗易懂的形式为公众分享核心知识。此外,重庆大学附属肿瘤医院还发布了“十大常见癌症误区”(详见下文),帮助民众消除错误的癌症认知。

据悉,2025年全国肿瘤防治宣传周暨中国抗癌日启动仪式由中国抗癌协会、重庆市卫生健康委员会、重庆市科学技术协会共同主办。(均由受访者供图)

新闻多一点>>>

十大常见癌症误区

误区1:癌症会传染?

真相:不会

所谓传染,简单地说,就是某种疾病从一个人身上通过某种途径传播到另一个人身上。传染须具备三个条件:传染源、传播途径及易感人群,三者缺一不可。而临床资料证明,癌症病人并不是传染源。癌症并非可以在人与人之间传播的疾病。

唯一例外的是器官或组织移植。接受癌症患者捐赠器官或组织的人,将来发生移植相关病症的风险会增加。然而,这种风险极低——每万例器官移植中有两例。

虽然癌症不会传染,但是某些可导致癌症发生率升高的细菌或病毒可传染!比如可导致胃癌的细菌(幽门螺杆菌)、宫颈癌的高危因素HPV(人乳头瘤病毒)、鼻咽癌的高危因素EB病毒、可诱发肝癌的乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒等。预防此类细菌或病毒的感染,可以有效预防相关癌症。比如积极接种HPV疫苗、清除幽门螺杆菌等。不过话说回来,虽然病毒或细菌能够在人与人之间传播,但它们引起的癌症不会在人与人之间传播。

误区2:活检会导致癌细胞扩散?

真相:不会

活体组织检(biopsy)——简称“活检”,是指从患者体内切取、钳取或穿刺等取出病变组织,进行病理学检查的技术。它是诊断病理学中最重要的部分,对绝大多数送检病例都能做出明确的组织病理学诊断。

许多患者会有此类情况担心,认为穿刺会刺破肿瘤,活检会引发出血,容易造成癌细胞的外泄,加速转移。这其实是患者和非活检专业的医生长久以来的误区。活检使癌细胞扩散的可能性很小,癌症的特性就是容易扩散、转移、复发,即使不做活检,癌细胞也可能会转移。担心做活检引起癌细胞转移的想法是错误的。按照标准程序,外科医生使用特殊方法并采取许多措施来防止癌细胞在活检中扩散。以及,国内外的医生在这方面也做了大量的研究,证实穿刺活检引发转移的概率微乎其微,基本可以忽略不计。

误区3:化疗真是“杀敌一千自损八百”吗?

真相:不会

化疗是化学药物治疗的简称,是全身治疗的重要手段。化疗药物会对增殖速度较快的细胞产生杀伤作用,它在杀伤癌细胞的同时,也可能损伤体内原本就增殖速度较快的细胞,例如毛囊、胃肠道黏膜、骨髓等。因此,许多癌症患者在接受化疗后,身体常会出现脱发、呕吐、骨髓抑制等副作用。

化疗是否真的像传言那样“杀敌一千自损八百”呢?其实这种观点有夸大的成分。实际上,化疗是世界卫生组织推荐的常规治疗手段,作为目前癌症治疗的有效方法,走到今天有七十多年历史,它的副作用已经明显降低,绝大部分患者都可以承受。化疗副作用通常出现在化疗后的一周,随后可逐渐缓解。对常见的副作用,医生通常会采取相应措施,提前预防呕吐、骨髓抑制及过敏等,也可根据患者化疗后的反应情况调整药物剂量及方案。

为了减少副作用,患者在化疗前后需注意以下几点:

①注意饮食、营养全面均衡,保持良好心态;

②适当运动、充分休息;

③需要长期化疗的患者建议采用中心静脉置管或静脉港植入;

④化疗后定期复查血常规、肝肾功,及早发现异常,及时处理;

⑤如有其他不适,需及时就诊或咨询主管医生。

误区4:长期服用吗啡等止痛药会上瘾?

真相:不会

癌痛是一种慢性疼痛,无痛是患者的权利,国内外大量文献报道以及临床经验均表明:规范化个体化使用吗啡等强阿片类药物,同时对患者进行全过程管理,患者的镇痛效果好,成瘾概率极低。强阿片类药物常规剂量,尤其是缓释制剂或透皮贴剂按时定量给药,产生成瘾的现象是罕见的,发生成瘾的概率低于万分之四。很多患者因为惧怕成瘾,宁愿忍受剧痛折磨,也不接受规范镇痛,依从性较差,这是不可取的。

药物成瘾性又称药物精神依赖性,是药物滥用导致的一种反映心理异常的行为表现,其特点是单纯以追求精神享受为用药目的,不择手段和不由自主地渴望得到药物,用药后获得一种特殊的心满意足的“欣快感”,从而根深蒂固地在心理上形成了对强阿片类药物的依赖。而疼痛是肿瘤患者最常见的症状之一,约80%肿瘤患者在诊疗过程中会出现癌症疼痛,合理使用阿片类药物能有效止痛,缓解症状,同时控/缓释给药模式缓慢有序地释放阿片类药物,血药浓度能在较长时间内保持较稳定状态,基本没有波峰波谷现象,不会迅速上升到引起快感的浓度。

误区5:肿瘤患者不能吃“发物”?

真相:不一定

“发物”是中医理论和实践中常见的一个词,是基于药物的四气五味而形成的用药经验。也是中医“忌口”的代名词,包括一些药物及食物种类。不同的疾病、服用不同的中药甚至不同的中医,给出的“发物”名单可能不同,但富含营养、高蛋白的食物如鱼、虾、牛肉、羊肉、母鸡、鸡蛋、牛奶等,以及刺激性食物如椒、姜、蒜等往往位列“发物”名单。其原因可能与食物蛋白质过敏、引起消化道症状(如肠激惹)或与正在服用的其他中药有关。现代医学强调食物中的能量和营养素,“发物”的概念是不存在的,肿瘤患者是否能吃上述“发物”需要基于患者本身的营养状况和个体差异。

需要强调的是:肿瘤患者营养不良发生率高,进食量减少、消化功能差、体重下降快或体重低于正常值、骨骼肌减少、贫血等症状普遍,从增加能量摄入、蛋白质摄入的角度,需要在膳食中增加富含蛋白质的食物,包括肉、蛋、奶等改善营养不良的状况。考虑患者个体差异的原因,如果患者对这些“发物”蛋白质过敏,则需要避免。

误区6:运动会导致或加速癌症复发?

真相:不会

部分肿瘤患者出院后害怕癌症复发,完全不运动或不敢运动,实际上是不可取的。运动作为一种养生保健方法,是肿瘤患者治疗及康复过程中必不可少的重要环节。肿瘤患者在医院接受正规治疗出院后,保持合理、适度的运动有助于改善不良情绪,转移注意力,保持良好的心态,减少抑郁的发生。同时,适度的运动能改善机体的新陈代谢,提高身体免疫力,有助于降低放化疗带来的不良反应,减少手术带来的并发症。此外,运动还有助于改善患者整体状况,从而延缓癌症复发和转移,延长生存期。

因此,大多数肿瘤患者在条件允许的情况下,应尽早开展规律合理的运动。尤其是在术后恢复期,应结合自身病情,依据术后恢复、伤口愈合以及患者自身体质等情况综合考虑,越早锻炼对身体越好。但对于手术创伤较大,术后体力明显下降的肿瘤患者,如全身多发骨转移、骨质破坏明显、胸腹水、心包积液、呼吸困难、血栓形成等基础状况不佳的肿瘤患者,出院后不宜过早运动,先在床上练习肢体运动和翻身动作即可。

误区7:康复出院后不用再随访?

真相:不对

随访是指医院对曾在医院就诊的病人以通讯或其他的方式,进行定期了解患者病情变化和指导患者康复的一种观察方法。一般来说,癌症患者结束抗肿瘤治疗后,医生考虑到该病易复发和转移的特性,基本上都会建议定期随访,便于实时监测病情变化,以采取相对应的措施。不过,有些癌症患者却没有认识到随访的重要性,觉得治疗都结束了,不用多此一举,更有甚者还认为“不随访就没事”。

到底有没有随访的必要呢?胖熊确定一定以及肯定地告诉大家:有!肯定有!绝对有!肿瘤尤其是恶性肿瘤的生物学特性具有局部复发和全身转移的可能性,所以肿瘤治疗长期且艰巨的过程。肿瘤病人接受治疗后,还应定期进行复查和随访监测。根据疾病的不同,随访时间略有差异,但一般每3个月或者半年一次,5年以后可1年一次。

有人害怕随访是因为担心随访查出复发和转移。但事实上,积极的随访对抑制肿瘤复发转移是非常必要的。在随访中,医生主要观察病人的治疗效果及并发症,并根据随访的情况和复查结果来调整用药或者治疗方案。从长远来看,随访可获得某一治疗方案的长期效果、减少并发症从而延长生存时间,有利于筛选出更有效的治疗方法。

误区8:肿瘤标志物异常升高就是癌?

真相:不一定

肿瘤标志物,顾名思义,就是指肿瘤细胞在生长过程中分泌、释放到血液等体液中的物质,包括蛋白质、激素、酶等物质,正常人健康状态下一般不会升高,它可以存在于肿瘤组织和肿瘤细胞内,也可以释放到血液、胸水、腹水等体液中,通常采用血液化验的方式来进行检测。

健康人的肿瘤标志物一般是正常的,但不是所有肿瘤标志物升高的情况下都提示恶性肿瘤,健康人的生理变化、部分良性疾病的病人,也有可能出现肿瘤标志物升高的情况,例如结肠息肉、溃疡性结肠炎、妊娠、心血管疾病、糖尿病等可能会引起CEA的升高,而肝脏肾脏功能异常、肝硬化、慢性活动性肝炎、结核、子宫内膜异位症可能导致CEA、糖抗原CA125升高。

那么排除上述生理情况及良性疾病,如果发现肿瘤标志物升高,是否考虑肿瘤需要进行谨慎判断,肿瘤标志物升高有两种情况,一种是轻度升高,另一种是明显升高,但单纯肿瘤标志物升高,没有CT、磁共振等影像学检查证据,不能作为癌症的诊断依据。如果发现一个或多个肿瘤标志物明显升高,高出正常几倍、几十倍,则需警惕癌症的发生。但是也并非绝对,需要结合病人的病史、影像学检查等情况进行综合诊断。

误区9:放疗后身体带有辐射?

真相:不对

很多肿瘤患者在放疗完成回家后不敢抱孩子,不敢接触家人,觉得身上还有辐射,会影响家人身体健康。其实,这种观点是不全面的。

肿瘤放疗分为外照射和内照射。外照射是指肿瘤患者接受外部放疗机器的照射。放疗设备发出的高能射线对肿瘤组织进行直接和间接杀伤,患者接受的辐射是瞬间产生、瞬间作用、瞬间消失的,患者不会变成放射源。当外照射停止后,治疗用的射线也就会随之消失,患者身体不会携带或残留辐射,所以不会对周围人群的健康产生不良影响。

内照射是指把放射性物质植入到肿瘤患者体内,最常见的是后装治疗和放射性粒子植入治疗。后装治疗是把放射性物体放置在患者体内进行5~30分钟不等的照射,当拿出放射源后,患者体内不会带有放射线。需要注意的是放射性粒子植入治疗,由于植入后会在患者体内放置一段时间,此时,身体会发出低剂量的辐射,且不断衰减,处于安全可控的范围内。因此,采用放射性粒子植入治疗的患者,在放射性衰减期间,建议远离儿童、孕妇等特殊人群,与周围人群保持一米左右的距离。

误区10:采用饥饿疗法可以饿死肿瘤?

真相:不可以

很多人心存忧虑,会不会吃得越好,越给肿瘤提供了养分?那就不吃或少吃来“饿死”肿瘤可以吗?这是非常错误的观念!恰恰相反,营养摄入不足会让正常细胞难以发挥生理功能,摧毁人体自身的免疫力,会使肿瘤细胞大肆掠夺正常组织细胞营养,进一步加快营养不良、组织器官受损、免疫功能下降,从而降低肿瘤患者生活质量,甚至加快患者死亡。

国际上已经给出了明确的答案:肿瘤患者获取营养后,其正向作用是可以肯定的。当患者有了足够的营养做支撑,再配以药物治疗、化疗、放疗和手术,可以使患者抵抗肿瘤的能力变得更强大、更坚实。所以我们鼓励患者尽可能保证营养状况,做到能吃、善吃、多吃。而当患者无法进食时,需给予肠内营养。

当然,目前没有证据显示吃得太好会促进肿瘤细胞生长,合理的营养支持对改善患者营养状况、增强患者体质、提高治疗效果、改善生活质量及延长生存时间等都有积极作用,不能因担心增加营养会促进肿瘤生长而减少营养支持。不过,我们也不能因此不管不顾,大量、过量摄入超出人体承受范围的营养,导致过犹不及。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号