重庆瞭望|从传说到传奇,中国探月为何“能”

2025-02-25 07:39

中国探月,渐行渐近。

前不久,中国载人月球探测任务登月服和载人月球车名称确定,登月服命名为“望宇”,月球车命名为“探索”,寓意遥望宇宙、探索未知。消息一出,再次引发人们对于探月工程的关注和期待。

“玉盘玉盘,你为何悬于屋顶上?”2025年的春晚舞台上,一首《玉盘》唱出了千百年来中华民族对月球的无限遐想。

从古至今,华夏儿女踏星途、揽明月的愿望从未改变。那么,中国千年揽月之梦因何动人?从“嫦娥奔月”到“嫦娥”揽月,又带给我们何种启示?

▲中国载人月球探测任务登月服命名为“望宇”。/央视新闻

千古飞天梦,何日上九天?

如今,探月工程立项已有21年。中国航天人凭着一股不服输的劲头,经历了从问路、探路再到开路的过程,硬生生蹚出一条具有中国特色的探月之路。

问路,一张白纸绘蓝图。上世纪,美苏两个超级大国上演了一场“你追我赶”的太空竞赛,美国宇航员阿姆斯特朗的“一小步”,代表了人类探月技术的“一大步”。而那时,中国在太空研究领域还是一片空白。

1978年,美国赠送给我国一块约1克的月球岩石标本,因为太过珍贵,科学家在研究时都只舍得用半克。在关键核心领域靠别人始终是行不通的,唯有自力更生才是出路。2000年,我国首次发表了《中国的航天》白皮书,第一次披露将月球与深空探测作为未来的发展方向。从此,中国的探月故事悄然开始。

探路,于荆棘处向光明。如果要从整个探月任务中,选出最令人难忘的一幕,相信2007年嫦娥一号的绕月成功,绝对让很多人流下了热泪。

当嫦娥一号被月球引力精准捕获,顺利进入环月工作轨道,欢呼的人群中有位老人转过身,轻轻擦去了喜悦的泪水,他就是“两弹一星”元勋、“共和国勋章”获得者孙家栋。而同样湿了眼眶的,还有探月工程首任首席科学家欧阳自远。

“绕起来了,绕起来了。”这短短的几个字,饱含了中国探月人太多的艰辛和幸福,中国终于不再是月球探索的旁观者,中华民族的千年奔月梦,在无数无名英雄的托举下成了可能。

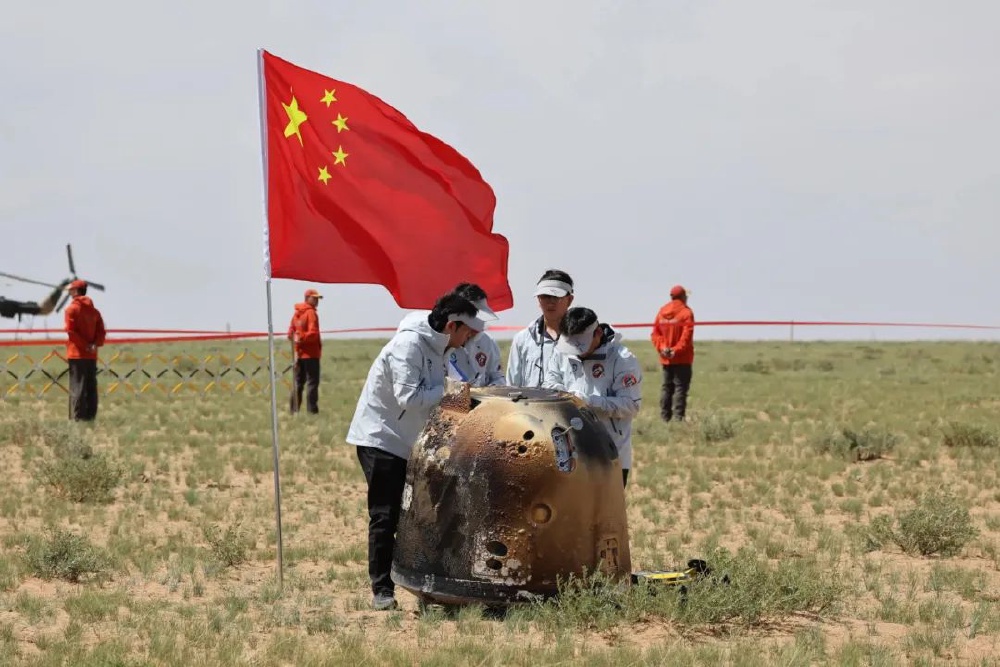

开路,于无人处踏坦途。2024年6月,嫦娥六号完成了一场精彩绝伦的宇宙接力,带回了人类历史上首次在月球背面采集的1935.3克样品。要知道,月背采样不仅没有先例,而且还存在地形复杂等难题;但科研团队通过设计逆行环月轨道方案、鹊桥二号中继星等,为采样之旅提供了有力支撑。

“总得为中国人争口气吧”“一定要比别人做得好”……正是怀着这样的信念,众多“嫦娥人”刻苦攻坚,让中国探月实现了质的飞跃。

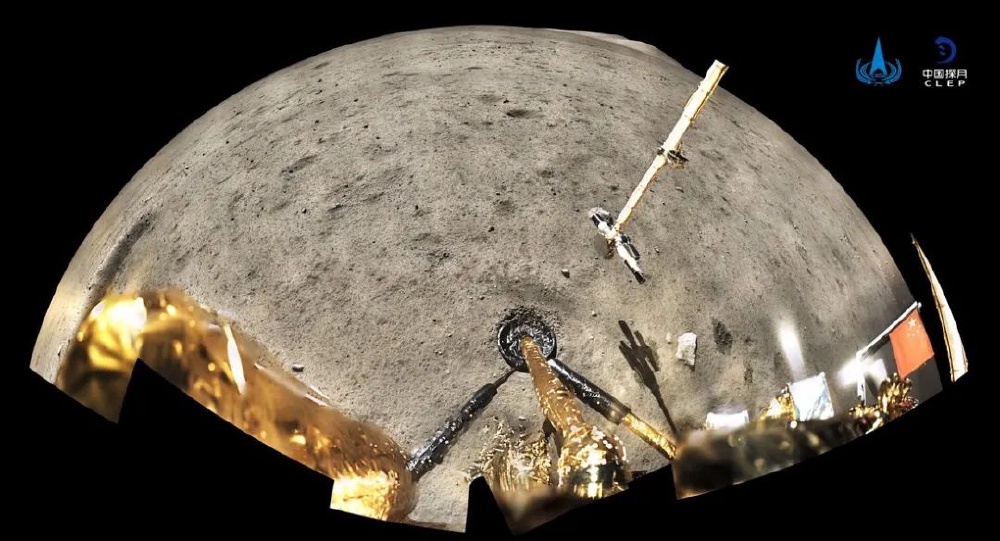

▲图为嫦娥五号着陆器和上升器组合体全景相机环拍成像,五星红旗在月面成功展开,此外图像上方可见已完成表取采样的机械臂及采样器。/国家航天局

今人不见古时月,今月曾经照古人。探月,是人类的出走与流浪;探月工程最动人之处,就是一步步将不可能变为可能。

中国人从不缺乏想象力,从“嫦娥奔月”到“嫦娥”揽月,是一场跨越千年的美好传承,“嫦娥工程”背后更是中华文化的浪漫表达。

西安博物院的展墙上有一件藏品,就如一轮皎洁的圆月,焕发着迷人的光彩,它就是月宫婵娟纹铜镜。镜身上乖巧的玉兔、漂浮的流云,还有那轻舞水袖的嫦娥和静静守望在桂树旁的蟾蜍,至今仍在诉说着月宫的神话。

中华大地上,与月亮有关的文物遗迹还有很多,无论是金沙遗址博物馆的蛙形金箔,还是敦煌壁画中的月宫图景,都说明中国人对月亮的好奇和遐想从未断绝。

岁月流转,我国首颗绕月人造卫星被命名为“嫦娥”,首辆月球车被命名为“玉兔”,这些名称就来自于我们的传统神话故事——“嫦娥奔月”。在通往月球的道路上,中华文化的独特浪漫被诠释得淋漓尽致。

九天揽月是中国科学家最崇高的浪漫情怀,一代代航天人接力奔跑、心愿如一,用智慧连接了神话与现实。

尽管我国探月起步相对较晚,但经过20多年的刻苦钻研,当全球探月成功率约为48%时,我国探月工程已经六战六捷、连战连捷,不断登上更高的山峰,创造了新的奇迹。

2013年,嫦娥三号成功降落在月球虹湾地区,我国成为世界上第三个成功实现地外天体软着陆和巡视勘察的国家。2019年,嫦娥四号顺利降落月背,来自中国的探测器在月球背面,留下了世界探月史上的第一行足迹。去年,嫦娥六号更是在人类历史上首次实现月球背面采样返回。

“月背本没有路,我们来了,便走出了属于自己的路。”无数探月人披荆斩棘,攻克了一个又一个看似难以逾越的难题,用实际行动为探月精神写下了最生动的注脚。

月亮作为一种共通的文化符号,激发了全世界人民的共鸣,探月展现出了全人类的共同追求。

在古印度人眼中,月亮是代表丰收的神灵;在古埃及传说中,月亮被看作是医疗之神;玛雅人则信奉月亮是生育和纺织女神。

电影《独行月球》中有这样一句台词:“无论怎么说,我们都看着同一个月亮。”跨越文化的月亮情结,使得各国人民总是会不由自主抬起头来,一同将目光投向夜空中那颗最耀眼的星球。

所以,“嫦娥”既是中国的,又属于全人类。我国的探月工程始终敞开胸怀、打开大门,推动科学成果全球共享,让航天科技成果更好造福人类。

▲2024年6月25日14时7分,嫦娥六号返回器携带来自月背的月球样品安全着陆在内蒙古四子王旗预定区域,探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功。金立旺 摄/新华社

从“嫦娥奔月”的传说到“嫦娥”揽月的实践,中国探月之路背后的每一步,既有诗意浪漫,也有艰辛挑战,给我们带来诸多启示。

不是所有的梦都会实现,但每一个梦想都值得致敬。

梦想的高度,往往决定了前行的力度与速度。古人对宇宙奥秘的探索,并非只存在于文学作品中。我国明代一个叫万户的官员,曾用捆绑着47支火箭和两只风筝的座椅当作飞行器,试图飞向太空。尽管以失败告终,但在火光和硝烟中,他的飞天梦被后人牢牢铭记。

习近平总书记强调:“党中央决策实施探月工程,圆的就是中华民族自强不息的飞天揽月之梦。”我们始终相信,以梦想为帆、创新为桨,汇聚众人之力,就没有抵达不了的远方。

既要怀揣看月的好奇,也要秉承探月的勇气。

星空浩瀚无比,探索永无止境。从嫦娥二号首次实现“一探三”的多目标探测,到嫦娥四号成功实现人类航天器首次月背软着陆和巡视探测,从嫦娥五号首次实现我国地外天体采样返回,到嫦娥六号首次实现人类历史上月球背面采样返回……一个个“首次”的背后,是中国航天人勇于探索、敢于创新的精彩注脚。

对于前无古人的中国探月,有多少星辰大海,就有多少百折不挠。但不论遇到何种困难,中国人的探月脚步从未停歇,奋进的勇气从未消退,高不可攀的明月将是我们叩问苍穹的下一站。

世界上没有从天而降的成功,宏伟目标的实现离不开脚踏实地的奋斗。

月球探测是一项超级工程。从最初连怎么飞到月球都不知道,到“绕、落、回”三步走圆满收官,再到月背着陆开创国际先河,不少网友赞叹,中国探月精准完成了计划中的每一步。如果说这背后有什么秘诀,薪火相传的持续奋斗,无疑是其中的关键。

中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁说:“2030年之前,中国人的脚印肯定会踏在月球上去,这没问题的。”这是科技发展带给我们的自信,也是一代代探月人用汗水与泪水换来的底气。

探月,是继往开来的征程,唯有一棒接着一棒跑,我们才能越过天上万重山,漫漫向星汉。

凡注明来源重庆日报的作品,版权均属重庆日报所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重庆日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

除来源署名为重庆日报稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

渝公网安备 50011202500747号

渝公网安备 50011202500747号